Beckett et la décomposition de la subjectivité : le moi à l’épreuve de l’écriture

Jean-Daniel Thumser, doctorant en philosophie aux Archives Husserl (ENS)

Résumé : La critique de l’évidence cartésienne de l’ego cogito s’est accrue au vingtième siècle autant en philosophie qu’en littérature du fait de la souveraineté accordée au Je. Les uns postulent en effet qu’il n’existe rien de tel qu’un sujet pleinement conscient, et que l’expression du « Je pense » se passe d’une véritable évidence. Les autres, phénoménologues pour la plupart, défendent un néo-cartésianisme qui tend à admettre l’ego comme une évidence apodictique. Ces deux positions, supposément irréconciliables, font état d’une crise des sciences de la subjectivité. La littérature, quant à elle, possède le prestige de pouvoir mettre la pensée la plus extrême à l’épreuve de l’écriture. Aussi Beckett est-il certainement le seul auteur à avoir été aussi radical dans sa quête d’une évidence absolue de l’être. Il importe de ce fait d’expliciter la teneur de son propos et de contredire l’idée qui veut que Beckett soit anti-cartésien afin de déterminer l’apport considérable de sa pensée dans l’horizon des études portant sur la subjectivité.

Abstract: The critic of the cartesian evidence of the ego cogito has increased during the twentieth century, both in philosophy and in literature, due to the sovereignty granted to the I. Indeed some postulate that there is nothing like a fully conscious subject, and that the expression of the « I think » does not contain any real evidence. The others, mostly phenomenologists, defend a neo-cartesian tending that admits the ego as an apodictic evidence. These two positions, supposedly irreconcilable, show a crisis of the sciences about subjectivity.On the other handliterature has the prestige to be able to put the most radical thinking to the test of writing. As well Beckett is certainly the only author who went that far in the critic of a supposed obviousness of the being. It matters then to explain the content of his words and to contradict those who think Beckett was an anti-cartesian thinker in order to determine the considerable contribution of his thought in the horizon of studies about subjectivity.

Pardonnez-moi d’emprunter un instant leur langage aux philosophes ; mais la conscience serait-elle par hasard chose absolue, pouvant se suffire ? Oui, peut-être ; si chacun de nous était seul. Mais en ce cas, il n’y aurait plus de conscience ! Malheureusement, il y a moi, et il y a vous. Malheureusement[1].

Introduction

Initiée par une critique de l’évidence cartésienne de l’ego cogito durant le dix-neuvième siècle, la critique du primat de la subjectivité fut portée à son apogée au siècle suivant autant en littérature qu’en philosophie. De Proust à Wittgenstein, en passant par Hesse, chaque auteur tente de saisir la teneur essentielle de la subjectivité. C’est ainsi que sont apparus divers courants au sein de la littérature occidentale dont la principale occupation est d’expliciter le rôle et le contenu du sujet qui dit « je ». Voici le dilemme auquel sont confrontés les philosophes ainsi que les écrivains : suggérer qu’il y a un « je » pleinement conscient en arrière-fond de tout énoncé, est-ce déjà trop dire ? La philosophie, depuis les célèbres mots de Lichtenberg[2], s’est scindée en deux courants radicalement opposés. Les premiers dénoncent la dimension métaphysique qu’engendre notre usage du langage. La philosophie analytique de l’esprit postule en effet que la souveraineté accordée au sujet pensant depuis Descartes est une illusion, ce à partir d’un examen pluridisciplinaire prenant en compte tantôt les avancées des sciences cognitives, tantôt une analyse détaillée de la langue et des mésententes qu’elle engendre. À l’opposé, la phénoménologie reprend à son compte l’évidence cartésienne. Edmund Husserl, fondateur de la phénoménologie (1859-1938), aura tenté de définir une sapientia universalis à partir d’un retour à la sphère subjective immanente : la sphère transcendantale. Seule cette dimension semble pouvoir illustrer la co-constitution du sens que nous accordons à la fois aux sciences positives, mais aussi au monde de la vie (Lebenswelt). Néanmoins, lors même que ces deux approches concordent en une multitude de points, elles ne sauraient rendre compte d’une dimension bien plus primitive de la subjectivité qui n’est autre que le solipsisme[3]. Husserl comme Wittgenstein, deux des principaux représentants des traditions citées plus haut, nient la possibilité du solus ipse[4]. C’est pourquoi la littérature, dans l’horizon infini des possibilités que confère l’écriture, nous permet d’aller par-delà un questionnement proprement philosophique en mettant en scène le solipsisme. La littérature, plus spécifiquement celle du début du vingtième siècle, nous offre une telle opportunité de mettre la pensée la plus radicale à l’épreuve de l’écriture. C’est de cette façon que des auteurs comme Proust, Musil ou Beckett se sont imposés la tâche de découvrir l’essence de l’homme au sein de la subjectivité tout en la dépossédant de tout ancrage spatio-temporel.

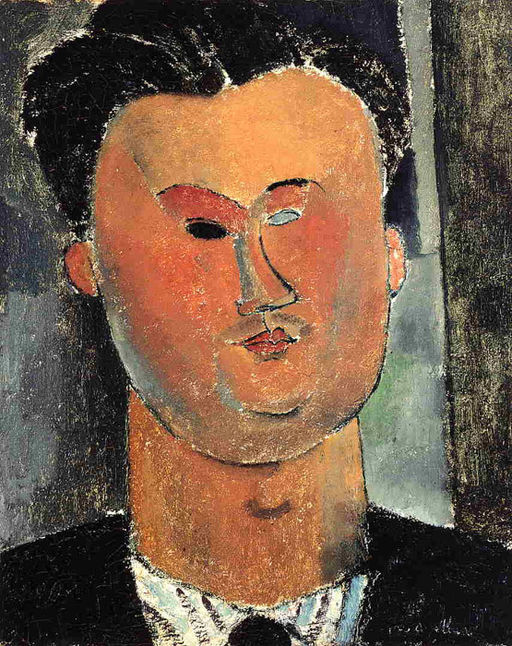

A performance of Samuel Beckett’s Quad at ARTSaha! 2006 in Omaha, NE by the Blue Barn Theater’s Witching Hour.

Date : 8 September 2006

Source : Artsaha! 2006 © Molly Fitzpatrick

Aussi, tandis que la philosophie se déchire encore sur ce thème, les écrivains se sont exercés à illustrer la condition humaine en confrontant leurs intuitions ainsi que leurs craintes à l’épreuve de l’écriture. Mais celui dont la tâche est la plus élaborée reste sans nul doute Samuel Beckett qui, autant dans sa trilogie que dans ses pièces, a su pénétrer les tréfonds de la subjectivité en destituant ses personnages de toute agentivité et de tout lieu, les rendant pour ainsi dire atopiques[5]. Ses personnages se définissent de la sorte par une absence cruelle d’initiatives, ils sont pour ainsi dire affectés d’asthénie en ce qu’ils sont incapables d’effectuer quelqu’action que ce soit – y compris celle de dire « je ». Tel que l’écrivait Beckett : « C’est fini pour moi, je ne dirai plus je[6]. » Mais une telle réduction se comprend uniquement dans la perspective d’un anéantissement progressif à la fois de l’inscription subjective du je, mais aussi de l’inscription corporelle dans un espace-temps dont l’effacement se fait ressentir jusqu’à sa disparition intégrale dans l’Innommable. Le sujet beckettien se voit par conséquent destitué non seulement de sa parole et de sa faculté de dire « je », mais aussi de tout environnement. Nous pouvons notamment dire que l’œuvre de Beckett tente de comprendre la subjectivité en la réduisant à sa dimension la plus primaire, dans une atopie totale où la conscience ne peut plus entreprendre de conversation ni avec autrui ni avec elle-même, et sombre de ce fait dans le silence. Il s’agit précisément, tel que nous le verrons par la suite, d’une « appréhension apophatique du soi[7] » ainsi que le mentionne Paul Ricœur au sujet de Musil. Or cette appréhension des composants de la subjectivité ne peut se produire qu’à l’aide d’une utilisation précise du langage qui tend paradoxalement à une « mise hors langage ». En effet, si le langage est l’une des facultés permettant de distinguer l’homme des autres êtres vivants, qui lui permet par ailleurs d’affirmer la souveraineté de la raison, il n’en reste pas moins qu’il comporte une dimension d’erreur lorsqu’il recourt à la substantivation et à l’hypostase de qualités impossibles à attribuer au sujet pensant.

Un tel revirement dans la littérature n’est pas sans conséquence. Il s’agit précisément pour nous de distinguer en quoi une telle position est d’une part le point d’orgue d’une pensée en germe depuis la critique de l’ego cogito, et d’autre part ce qui résulte d’une telle entreprise de désubjectivation totale. Car, il n’est d’autre point plus important que ce paradoxe contenu dans l’œuvre de Beckett qui n’est autre qu’un appel constant à l’effectuation, quand même bien les personnages-pronoms dont il use sont en pleine dépossession de ce bien supposément originel qu’est la subjectivité. En opposition à la tradition cartésienne, et plus encore à l’égologie pure que prônait Husserl, l’entreprise de Beckett illustre avec brio le mal de son siècle mais aussi une réduction radicale de la subjectivité où celle-ci ne peut plus se confronter ni au monde environnant ni à elle-même.

Nous proposons ainsi de démêler ce point grâce à une approche croisée de la littérature et de la philosophie, de façon à mesurer les conséquences d’un tel propos au sein de la problématique relative à la subjectivité. Aussi, dans l’optique d’une analyse originale, nous prendrons principalement appui, afin d’étayer notre propos, sur le dernier tome de la trilogie qui n’est autre que L’Innommable – œuvre dans laquelle l’auteur pousse à son sommet son entreprise de décomposition de la subjectivité. Nous reprendrons notamment les éclaircissements que nous offrent certains commentateurs.

Beckett, un anti-cartésien ? Le procès du langage

Le projet d’une mise à l’épreuve de la subjectivité débute très tôt pour Beckett, dès le poème Whoroscope (1930), écrit à l’occasion d’un concours de poèmes. Edward Bizub note à ce sujet que c’est avant tout à la lecture de La vie de Monsieur Des-Cartes d’Adrien Baillet (1691) que Beckett s’est véritablement concentré sur la dichotomie corps/esprit dont fait état Descartes[8], bien que son intérêt se porta tout d’abord sur cette drôle d’attirance qu’avait Descartes pour les œufs couvés pendant plusieurs jours. Néanmoins, si nous sommes au fait que l’œuvre de Beckett peut être perçue comme un anti-cartésianisme radical, en est-ce seulement le cas ? Il est considérable de signaler à ce propos la proximité des deux approches. Si Descartes est certainement l’un des premiers penseurs à avoir douté du contenu inhérent au langage, nous pouvons supposer que Beckett s’est largement inspiré d’un tel mouvement de pensée qui tend à renier la part de souveraineté accordée au langage pour enfin déterminer les constituants ultimes du sens. Ce célèbre passage de Descartes nous éclairera sur la démarche qu’ils partagent tous deux :

Cependant je ne me saurais trop étonner, quand je considère combien mon esprit a de faiblesse, et de pente qui le porte insensiblement dans l’erreur. Car encore que sans parler je considère tout cela en moi-même [le morceau de cire], les paroles toutefois m’arrêtent, et je suis presque trompé par les termes du langage ordinaire[9].

Nous ne sommes pas sans savoir qu’une telle approche du langage entend démontrer selon Descartes que les mots sont souvent trompeurs face à l’évidence apodictique de l’ego cogito, seule source de connaissance absolue. Cependant, une telle proposition pose un problème conséquent en ce que la pensée semble toujours être liée au langage. Affirmer le contraire serait paradoxal sinon absurde, car il y aurait une pensée première hors-langage. C’est précisément ce point litigieux que va questionner Beckett dans son œuvre en tentant d’acheminer le langage à la limite de son expression. C’est par la même occasion un véritable procès qu’il intente au langage. Aussi, si les personnages de la trilogie changent constamment de nom, jusqu’à se trouver dans l’impossibilité de se nommer, et n’être au final plus que des personnages-pronoms, c’est avant tout dans une quête de certitude absolue de sens. « L’existant beckettien parle avant tout pour meubler l’attente, pour se divertir au sens pascalien du terme, pour lutter contre un silence trop propice au recueillement[10]. » Néanmoins, l’existence peut-elle se résumer à l’expression que nous en faisons ? N’est-ce pas une seule impression ? Nous retrouvons ici l’étonnement que procure l’énoncé cartésien ego cogito ego sum, parce que ce n’est au final qu’un énoncé parmi d’autres. Certains diront que c’est un énoncé performatif en s’appuyant sur la thèse d’Austin[11]. Il n’en reste pas moins que ceci signifie qu’il n’y a pas de pensée sans langage, du moins aucune assurance d’exister sans expression. Beckett trouve ainsi à partir de l’évidence cartésienne un terrain fécond d’interrogations pour sonder la subjectivité toute entière parce que l’expression ne comporte pas selon lui une garantie de l’existence. Le moi s’estompe, se démantèle lentement, pour ne laisser place qu’à l’expression possible du moi. Une expression qui, elle-même, vacille dans sa discontinuité : « il y a moi, je le sens, oui, je l’avoue, je m’incline, il y a moi, je le sens, il le faut, ça vaut mieux, je n’aurais pas dit, je ne le dirai pas toujours, j’en profite de devoir dire, c’est une façon de parler, qu’il y a moi[12]. » Ce passage exprime le nœud de l’interrogation de Beckett qui est de déterminer le lien essentiel et constitutif du langage et de l’ipséité. L’un ne semble pas pouvoir se passer de l’autre tant la sensation que l’on a d’être nécessite l’expression comme preuve. Toutefois, cet usage particulier du langage permet-il d’affirmer quoi que ce soit de pleinement certain ? L’expression d’une chose, quelle qu’elle soit, porte immanquablement sur un objet mais est toujours destinée à être entendue sinon comprise par un interlocuteur ou un lecteur. C’est ainsi une limite au monologue beckettien qui ressort d’un tel constat. N’est-ce pas là un défaut inhérent à la démarche d’écriture de Beckett, cette impossibilité du langage à exprimer à la fois la dimension immanente des vécus mais aussi cette impossibilité de sombrer intégralement dans le non-sens tant recherché ? La démarche apophatique de Beckett serait ainsi limitée à la fois par la portée du langage ainsi que par ce qu’il désigne – le langage, semble-t-il, ne pouvant pleinement signifier ce qui est vécu. En ce sens, le passage que nous venons de citer serait l’aveu implicite de l’incapacité de sombrer entièrement dans le néant. Laurent Matiussi, commentateur de Beckett, a donc raison d’affirmer que « l’écriture est un attentat fictif contre soi, dont le résultat, tout aussi fictif, n’est pas le néant et la mort, car le »je » continue de parler, mais l’impersonnalité, la dissolution de l’ego, dans un improbable état intermédiaire entre existence et non-être[13]. »

Le monologue

Afin de poursuivre notre analyse, notons que si Beckett use du langage pour cette raison, c’est-à-dire afin de dépeindre des subjectivités dénuées à la fois d’environnement et d’interlocuteurs, c’est notamment parce que l’écriture permet d’illustrer un moi en décomposition qui n’est pas le moi de la philosophie du sujet, ce dernier étant toujours dans une relation de moi à un alter ego, ni un être contemporain, mais une subjectivité privée de tout accès au monde et donc de toute communicabilité nécessaire à la constitution du moi. Néanmoins, si le monologue est bien la marque de chacun des personnages de Beckett, y compris de ceux qui sont entourés d’autres personnages et qui n’usent du langage au fond que pour se sentir exister et donc ne s’adressent qu’à leur propre personne, c’est le statut du monologue qui pose problème. Car monologuer c’est déjà virtuellement s’adresser à autrui. Par conséquent, si « monologuer, c’est parler à soi-même plutôt qu’à un autre », il faut bien noter selon Vincent Descombes qu’ « un sujet qui monologue s’exprime en l’absence d’autrui, mais […] s’exprime comme il pourrait le faire en sa présence. Il parle donc une langue qu’il partage ou pourrait partager avec d’autres[14] », comme il en est le cas pour les personnages de Beckett. Ce point, primordial, met l’accent sur l’impossible discontinuité du langage, en ce qu’il est nécessairement partagé et partageable, comme si le langage était l’unique assise restant au personnage de l’Innommable avec son humanité progressivement perdue et l’unique lien avec la communauté humaine. Dès lors, l’expression de la subjectivité, y compris dans ses formes les plus rudimentaires ne cesse d’être ce qu’il y a de plus humain. Il s’agit donc pour Beckett d’un positionnement contre Descartes pour Descartes, afin de sauver la sphère subjective des travers du cartésianisme tel qu’il est conçu communément. Ce n’est donc pas le caractère hiératique de l’ego qui est questionné, mais son expression. Néanmoins, c’est sous la forme d’un procès que Beckett entreprend la critique du langage partagé par les êtres humains. Loin de se méprendre quant à la dimension communicative du langage, il écrit :

C’est de moi maintenant que je dois parler, fût-ce avec leur langage, ce sera un commencement, un pas vers le silence, vers la fin de la folie, celle d’avoir à parler et de ne le pouvoir, sauf de choses qui ne me regardent pas, qui ne comptent pas, auxquelles je ne crois pas, dont ils m’ont gavé pour m’empêcher de dire qui je suis, où je suis, de faire ce que j’ai à faire de la seule manière qui puisse y mettre fin, de faire ce que j’ai à faire. […] M’avoir collé un langage dont ils s’imaginent que je ne pourrai jamais me servir sans m’avouer de leur tribu, la belle astuce. Je vais leur arranger, leur charabia. Auquel je n’ai jamais rien compris du reste […][15].

Dire « je », c’est donc trouver un commencement, tel que l’entend toute la philosophie idéaliste, mais c’est aussi, du fait que l’expression ne se produit qu’à travers le langage, l’impossibilité de se défaire d’une pensée établie et limitée. En ce sens Beckett reprend les termes de Nietzsche qui supposait que l’on continue de croire à l’être à cause de la grammaire et que la souveraineté du je en découle directement, mais ne constitue pas au final une certitude apodictique (Par-delà bien et mal, I, §17, 1886). Il s’agit une fois de plus de penser la place centrale qu’occupe le « je » dans toute la pensée langagière, et par là même de faire la tentative d’une expression hors-langage afin de pouvoir dire de manière certaine ce que nous sommes, où nous sommes, mais aussi ce que nous avons à faire. « Je vais leur arranger, leur charabia », voilà qui pourrait résumer la démarche proprement beckettienne ; dépasser le langage jusqu’à ne plus pouvoir rien dire et enfin sombrer dans un silence éternel tout en avouant subrepticement l’impossibilité d’une telle fin. Plus encore, ce revirement vers l’expression corporelle la plus primaire pour pallier l’incapacité de passer outre le langage : « Chère incompréhension, c’est à toi que je devrai d’être moi, à la fin. Il ne restera bientôt plus rien de leurs bourrages. C’est moi alors que je vomirai enfin, dans des rots retentissants et inodores de famélique, s’achevant dans le coma, un long coma délicieux[16]. » Dire « je » ainsi ne lui suffit plus, il lui faut pénétrer les méandres du langage, y compris ceux du langage corporel, afin de déterminer si les mots auxquels nous nous référons sont exempts d’illusions. C’est même plus qu’une simple tâche d’ordre philosophique, c’est une rage profonde, la rage de pouvoir se dire existant : « Celui hors la vie qu’à la longue la longue vie vaine veut qu’on ait cessé d’être. Que n’épargne pas la rage de parler, la rage de penser, de savoir ce qu’on est, ce qu’on était, pendant le rêve éperdu, là-haut, sous le ciel, sortant la nuit[17]. »

Or, dans l’écriture absurde que reste-t-il lorsque le « Je » est dépossédé de ses qualités ainsi que de son environnement mondain ? Le Je résiste-t-il à la réduction ad vertiginem ? Si l’œuvre de Beckett tente de sauvegarder l’assise de la subjectivité, la littérature de l’absurde se définirait dès lors comme tâche d’explicitation de la subjectivité et de l’être de l’homme. Mais dans quelle optique ?

L’éthique de l’expression

Ce qui ressort d’une telle démarche apophatique nous semble être un appel à l’action, à l’effectuation du sens d’être. L’expression du cogito relève en effet d’un acte qui tend à la confirmation de l’être. Aussi, s’il demeure que les personnages auxquels donne vie Beckett sont empêtrés dans une totale atopie, il n’en reste pas moins que chacun d’entre eux se trouve dans l’attente d’un événement à venir. Un exemple significatif serait celui de Vladimir et d’Estragon qui attendent Godot comme on attend le Salut, un autre serait le célèbre appel final du personnage de L’Innommable : « il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer[18]. » Beckett reprend en ce sens une interrogation qui lui est contemporaine, celle de la philosophie analytique de l’esprit, elle-même largement inspirée des écrits de Wittgenstein. En effet, tel que le note Christiane Chauviré, après la critique wittgensteinienne c’est le statut du sujet qu’il importe de ré-interroger dans une démarche critique visant à expliciter les possibilités qui sont les siennes, car il ne reste après lui qu’un « sujet (qui est un je, mais pas un »je pense », comme dit Bouveresse) […] sans rôle cognitif, impersonnel, et impuissant quant au devenir du monde[19]. » Le parallèle avec Beckett est troublant, tant les personnages qu’il dépeint sont exempts de toute qualité autre que de dire « je ». Il ne leur reste que l’horizon d’une possible effectuation qui, semble-t-il, reste infranchissable. La caractéristique propre de chaque personnage serait donc l’asthénie ou plutôt une certaine aporie gestuelle du je qui tend à l’expression de soi. Une fois encore, c’est certainement dans le dernier passage de L’Innommable que Beckett illustre au mieux cette problématique de l’existence qui ne se dit et ne se fait pas, mais qui persiste dans la contrée du possible à vouloir signifier quelque chose. C’est le lieu du rêve, celui dans lequel le sujet est dépossédé de tout ancrage réel et temporel, celui dans lequel le personnage vacille entre être et non-être :

Je ne sais pas, c’est un rêve, c’est peut-être un rêve, ça m’étonnerait, je vais me réveiller, dans le silence, ne plus m’endormir, ce sera moi, ou rêver encore, rêver un silence, un silence de rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des mots, il n’y a que ça, il faut continuer, c’est tout ce que je sais, ils vont s’arrêter, je connais ça, je les sens qui me lâchent, ce sera le silence, […] ce sera moi, il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent[20].

Ce qui reste donc c’est un horizon de possibilité, celle de pouvoir se dire à travers les mots du langage. Sans cela le personnage sombrerait dans la sphère du non-être, c’est-à-dire un rêve silencieux. Tel que Beckett le mentionne « il n’y a que ça », il n’y a que les mots qui puissent assurer la véracité de notre être. En ce sens Beckett se rapproche notamment de Maurice Blanchot qui définissait la conscience par une dichotomie qui lui serait inhérente, celle de ne pouvoir être totalement présent à soi : « Telle est la condition humaine : ne pouvoir se rapporter qu’à des choses qui nous détournent d’autres choses et, plus gravement, être, en tout présent à soi, et dans cette présence, n’avoir chaque chose que devant soi, séparé d’elle-même par ce vis-à-vis et séparé de soi par cette interposition de soi-même[21]. » C’est pourquoi l’écriture importe tant, par l’exercice qu’elle exige pour l’écrivain ainsi que pour le lecteur de s’avancer vers soi et les choses elles-mêmes aux travers des mots et du langage. Devant le possible anéantissement de la subjectivité que cause à la fois l’impossible solipsisme et l’absence de mots, il faut selon Blanchot « soutenir, façonner notre néant […]. Nous devons être les figurateurs et les poètes de notre mort[22]. » C’est précisément la tâche que s’impose Beckett dans toute son œuvre. Cette dernière comporte un appel à l’effectuation, mais n’est pas, comme on le dit souvent, une absolue néantisation. C’est l’expérience limite de la littérature qui permet avec rage de continuer à user du langage dans l’optique de se dire et d’affirmer par conséquent l’être que nous sommes. « Il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent. » Ces mots illustrent toute l’entreprise de Beckett, aussi paradoxale soit-elle, celle de mettre en défaut le langage pour en voir ses limites d’effectuations. Il en ressort ainsi une certaine téléologie du langage qui tend vers l’expression et la certitude de soi au travers de mots toujours décevants parce qu’ils ne sauraient dire la pleine existence de l’homme singulier. La dimension éthique de l’œuvre de Beckett nous semble ainsi être celle-ci, et mérite d’être exposée parce que trop souvent mise sous silence.

Conclusion

Il nous est donc apparu que Beckett ne s’inscrit nullement dans une critique du cartésianisme, mais s’en inspire pour le dépasser à travers l’exercice du langage. Beckett est ainsi très proche des philosophes de son temps qui ont tenté de mettre fin à une entente métaphysique du langage et des concepts qui en découlent. Sa démarche apophatique consiste donc à illustrer la condition humaine dans sa plus grande pauvreté à travers l’illustration d’êtres dénués de noms, d’environnement, mais aussi d’initiatives. Il ne reste alors qu’à expliciter le sens d’être alors même que toutes les qualités les plus communes sont confisquées à ses personnages. La littérature de l’absurde serait donc une philosophie existentielle visant la découverte d’un fundamentum inconcussum, tel que l’envisageait déjà Descartes, et non une pensée strictement formelle visant à déposséder l’être de ses attributs. Il en ressort donc que Beckett s’est prêté à l’exercice littéraire de la kénose chrétienne, qui vise la dépossession de tout attribut afin d’accéder à ce qui reste une fois tous les attributs niés et qui n’est autre que l’âme : l’image la plus parfaite de Dieu, qui serait alors pour Beckett l’image la plus parfaite de soi. Néanmoins, si cette dimension divine est absente dans l’œuvre de Beckett, des parallèles peuvent être établis entre certains de ses textes et des passages bibliques. Par exemple la pièce Fin de partie, écrite au moment où Beckett se met à lire la Genèse et des poésies de Baudelaire, fait référence au déluge (Genèse 7,1 – 8,22), même s’il est plutôt question d’une dé-création. L’œuvre de Beckett comporterait ainsi une dimension similaire à la théologie négative en ce qu’elle ne qualifie les attributs qu’en les destituant et en les niant afin de déterminer au final la part constante et essentielle de l’être humain. Ce qui reste ce sont les mots et en eux la possibilité d’exprimer la subjectivité. Toutefois, nous l’avons noté, si Beckett nie dans un premier temps le rôle et la portée des mots du langage, c’est parce qu’ils sont partagés par l’ensemble des êtres humains et donc ne peuvent exprimer l’individualité dans sa pleine originalité. Mais il ne peut faire autrement que de signaler que les mots sont les uniques choses qui nous restent, malgré l’écart qu’ils creusent entre nous et l’intégralité de ce qui est. Il est donc essentiel pour Beckett de signaler que l’être ne va pas sans les mots, et que c’est uniquement à travers eux que l’homme peut se dire et ainsi se dédier à l’action d’exister.

[1]. Luigi Pirandello, Un, personne et cent mille, Paris, Gallimard, 1982, p.46-47.

[2]. Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Schriften und Briefe, Munich, W. Promies, 1968, p.412 : « Nous n’avons connaissance que de l’existence de nos sensations, de nos représentations, et de nos pensées. Ça pense, devrions-nous dire, tel que nous disons : ça luit. Énoncer le cogito, cela est déjà de trop si nous le traduisons par Je pense. Admettre le Je, le postuler, c’est un besoin impérieux (Bedürfnis). »

[3]. André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Puf, 2010, p.1008 : « Doctrine présentée comme une conséquence logique résultant du caractère idéal (idéel) de la connaissance ; elle consisterait à soutenir que le moi individuel dont on a conscience, avec ses modifications subjectives, est toute la réalité, et que les autres moi dont on a la représentation n’ont pas plus d’existence indépendante que les personnes des rêves ; – ou du moins à admettre qu’il est impossible de démontrer le contraire.

[4]. Voir Edmund Husserl, Die Lebenswelt, Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution, Texte aus dem Nachlass, Dordrecht, Springer, 2008, p.607, n°53, §3 ; Ludwig Wittgenstein, Cours de Cambridge, 1932-1935, Mauvezin, TER, 1993, p.36.

[5]. Samuel Beckett, L’Innommable, Paris, Éditions de Minuit, 1953, p.86 : « L’essentiel est que je n’arrive jamais nulle part, que je ne sois jamais nulle part, ni chez Mahood, ni chez Worm, ni chez moi, peu importe à quelle dispense. »

[6]. Samuel Beckett, Malone Meurt, Paris, Éditions de Minuit, 2004, p.183.

[7]. Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, « Points », p.197.

[8]. Edward Bizub, Beckett et Descartes dans l’œuf, Aux sources de l’œuvre beckettienne : de Whoroscope à Godot, Paris, Classiques Garnier, 2012, p.16-17.

[9]. René Descartes, Œuvres et Lettres, Paris, Gallimard, 1953, p.281 [nous soulignons].

[10]. Alain Chestier, La littérature du silence, Paris, L’Harmattan, 2003, p.120.

[11]. Voir John Langshaw Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1991.

[12]. Samuel Beckett, L’Innommable, op. cit., p.169.

[13]. Laurent Matiussi, Fictions de l’ipséité, Essai sur l’invention narrative de soi, Genève, Droz, 2002, p.196.

[14]. Vincent Descombes, Le parler de soi, Paris, Gallimard, « Folio », 2014, p.237.

[15]. Samuel Beckett, L’Innommable, op. cit., p.63 [nous soulignons].

[16]. Idem.

[17]. Ibid., p.100 [nous soulignons].

[18]. Ibid., p.213.

[19]. Christiane Chauviré, L’immanence de l’ego, Paris, Puf, 2009, p.79.

[20]. Samuel Beckett, L’Innommable, op. cit., p.212-213 [nous soulignons].

[21]. Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio », 1955, p.171.

[22]. Ibid., p.160.