Dans la peau du caméléon (1/2)

Hélène Malard

L’humanisme fabuleux de Jean Pic de la Mirandole

Qui n’admirerait ce caméléon que nous sommes ? Et sinon qui admirera davantage quoi que ce soit d’autre ? Asclépios l’Athénien a dit à juste titre de ce caméléon qu’il était signifié dans les mystères par la figure de Protée, en raison de sa nature muable, qui se transforme elle-même. De là ces métamorphoses bien connues des Hébreux et des Pythagoriciens.

Jean Pic de La Mirandole, Discours sur la dignité de l’homme, in Œuvres philosophiques, p. 9.

BRINDOSIER : – N’as-tu jamais ouï parler des tours du Vieux-de-la-Mer ? et qu’il devient à volonté un lion ? / Du feu ? / De l’eau ? / Un dragon ? / Et un arbre fruitier ?

Paul Claudel, Protée, Acte I, sc. 2.

INTRODUCTION – FELIX PHENIX ?

24 février 1463, au château de Mirandola, entre Parme et Pérouse. Un nouveau membre de la riche famille des Pic, lointains descendants de l’empereur Constantin, vient de voir le jour. L’agitation règne toutefois dans les succursales. Des mines circonspectes se pressent aux archères. Une boule de feu, sortie de nulle part, plane au-dessus des imposantes murailles féodales. A la surprise générale, elle se dissipe en un éclair dans la nuit noire. On spécule. Le nouveau-né, Giovanni, traversera son siècle comme un météore, d’un trait bref mais lumineux, flamboyant même. Nul n’en doute alors : jamais nom ne sera mieux porté. Et le maître de l’Académie florentine, Marsile Ficin, d’estimer plus tard l’admirable jeune homme (« mirandus juvenis ») prédestiné à éblouir les regards par l’heureuse appellation de son fief, Mirandola. Parmi les projets du Mirandolain, on retiendra notamment une Théologie poétique et un traité sur la Concorde entre Aristote et Platon, annoncés dès les premiers écrits de 1486, l’Oratio sur la dignité de l’homme, censée introduire la dispute des Neuf cents thèses, et le Commentaire sur une chanson d’amour de Jérôme Benivieni[1].

En référence à la comète fulgurante apparue le jour de sa naissance, on attribua tout naturellement à Jean Pic le surnom de « Phénix des esprits », merveille d’entre les merveilles. Pour expliquer l’ampleur des connaissances du jeune homme, ses contemporains lui ont en effet prêté plusieurs vies, sur le modèle du volatile immortel. La comparaison eut cependant des échos moins glorieux. Comme l’oiseau mythologique et son homologue icarien, le jeune audacieux à la chevelure de feu et à la pourpre (« φοίνιξ ») élégante se brûla les ailes à maintes reprises. L’affaire est connue. Les brasiers inquisitoriaux crépitent vivement dès la publication de ses Neuf cents thèses, en décembre 1486. Très vite, le grand rêve d’une soutenance publique à la curie romaine en présence du souverain pontife part en fumée… ou vole en éclat. Le propre du phénix est néanmoins de renaître de ses cendres en perpétuant une éternelle métamorphose. Là est le point, justement : on pourrait se demander si le feu de joie qui consume le phénix tous les trois jours le remplit véritablement de joie. Selon la légende, l’oiseau égyptien ne verse-t-il pas des larmes d’encens sur ses charbons ardents ? A bien réfléchir, la condition du phénix ressemble au châtiment infligé à Prométhée, dont le foie, dévoré quotidiennement par un aigle, repousse à la nuit tombée. Les deux créatures vivent au final un même supplice : celui de l’éternel recommencement, sans échappatoire possible.

Or le miracle est par définition ce qui échappe à tout type de routine. En cela, le définir, prétendre lui poser des limites, est une bien vaine entreprise. Imprévisible, incompréhensible, le miracle entre sans frapper. Il prend par surprise. Et pour surprendre, il faut faire la différence, varier les plaisirs, en faire voir de toutes les couleurs. Infortuné Phénix au plumage éternellement fauve, condamné à une unique métamorphose ! Si le supplicié phénicien pleure à chaudes larmes, on peut raisonnablement déduire que l’être fabuleux par excellence, susceptible d’accomplir toutes les métamorphoses, sera aussi la plus comblée des créatures. L’hypothèse est donc la suivante : le principe de la plus haute admiration recoupe nécessairement le principe du bonheur le plus parfait. Jusqu’ici, cet être suprêmement fabuleux a gardé l’anonymat. Absent des bestiaires médiévaux qui mentionnent plus volontiers sa cousine la salamandre, l’heureux élu s’est longtemps tenu à l’abri des regards. Et puis, d’un jour à l’autre, le voilà sur le devant de la scène du monde. Ironie du sort, ce qui jadis le camouflait le pousse désormais sous les feux des projecteurs : son incroyable pouvoir de choisir soi-même sa propre forme et d’en changer quand bon lui semble, selon les circonstances. Dans l’incipit de l’Oratio, le dieu Mercure vend la mèche : le plus grand miracle de la création n’est autre que l’homme… dans la peau du caméléon.

Ajoutons à cette révélation fracassante quelques notes complémentaires. L’humanisme de Jean Pic sera « fabuleux » dans la mesure où son objet – l’homme – se présente comme une source continuelle d’émerveillement. Entendons-nous bien : « fabuleux » est pris ici au sens courant d’extraordinaire, d’inattendu, de sidérant même. Or, et c’est là un point capital, ce sens courant fait lui-même appel au sens propre de l’adjectif. Est littéralement « fabuleux » ce qui recourt au genre de la fable. Ainsi, l’humanisme mirandolien utilise la fable, et plus précisément la comparaison animale, en raison de la nature miraculeuse de son objet d’étude. Dit autrement, l’exception humaine, sa nette distinction du reste des créatures, exige de rapprocher symboliquement l’homme de l’animal. Le procédé n’est certes pas nouveau : le Pseudo-Denys l’Aréopagite eut largement recours aux images inadéquates, précieusement recueillies dans une « Théologie symbolique »[2]. A la confluence du voilement et du dévoilement, le symbole ne dévoile pas en dépit de son voilement, mais du fait même de son voilement. Comment expliquer toutefois que les formes inadéquates l’emportent sur les formes adéquates dans les manifestations des réalités divines ? Pourquoi ne pas simplement partir des formes visibles et les considérer comme des images ressemblantes du Dieu invisible ? La réponse s’impose d’elle-même : le monde ne renvoie à Dieu que de manière paradoxale. Mais il y a plus. C’est parce qu’une singulière distance sépare l’entendement humain des réalités divines qu’il faut réduire une distance plus profonde encore : celle qui sépare les animaux de ces mêmes réalités divines. Une telle surenchère dans la profondeur conduit à supprimer – le temps d’une formulation – tout intermédiaire humain ou angélique. Et si l’homme en vient à se comparer lui aussi à une bête, ce n’est que pour témoigner humblement de l’infinie distance qui le sépare de Dieu :

Mais notre témérité est plus ridicule et sacrilège lorsqu’elle se permet haut et fort d’émettre un jugement sur l’ordre universel, sur la sagesse divine qui étend l’œil de la providence et le rayon de sa bonté non pas à l’utilité d’un seul homme, d’une seule famille, d’une seule cité, mais à celle du monde entier, et non pour un siècle mais pour des siècles et des siècles. Nous, petits hommes, et plus encore chauve-souris, taupes, ânes, bœufs, recourbés face contre la terre, nous jugerions de tout cela en osant soumettre Dieu à la question ?[3]

Mais la voie du symbole n’est pas seulement empruntée pour marquer la distance avec des réalités divines insaisissables ; elle fait naître aussi l’espoir d’un heureux contre choc. Comme le souligne Olivier Boulnois[4], Jean Scot Erigène (IXe siècle) pousse la dissemblance plus loin que Denys : avec lui, elle devient monstrueuse, difforme, insoutenable. Le monstre, défiguré, est celui qui brouille les natures, introduit le mélange des espèces et la confusion des formes. Le choc du monstrueux possède néanmoins une dimension sacrée qui renvoie immédiatement à la transcendance du divin par une sorte de court-circuit électrique : le contre-nature ouvre sur l’au-delà de la nature, l’irrationnel sur l’au-delà de la raison.

Par rapport au cadre médiéval, Jean Pic innove principalement sur deux points : (1) la théologie des noms divins n’est plus affirmative mais symbolique, « poétique » même. Les transcendantaux acquièrent en quelque sorte le statut de formes poétiques convertibles l’un à l’autre dans leur égale incapacité à décrire parfaitement l’essence infinie de Dieu ; (2) enfin – et surtout – la logique symbolique réservée aux réalités divines se transpose à la réalité humaine, toute aussi ineffable. Ce « miraculum » qu’est l’homme échappe à la thématisation affirmative par cela même qui le rend éminemment admirable : son essence indéfinie, et donc sa capacité à poser soi-même ses propres limites formelles. On l’aura compris, la forme (μορφή) de l’homme se modèle sur la figure (σχῆμα) du caméléon. Ainsi, un autre type de distance se fait jour : celle qui sépare l’entendement humain d’une réalité humaine imprévisible et libre de ses mouvements. L’exigence du recouvrement « fabuleux » ne répond pas strictement chez Pic à la logique ésotérique de la dissimulation et encore moins à celle du « placere », triomphante au Grand Siècle. L’humanisme mirandolien emprunte des détours fabuleux car son objet d’étude ne peut être exprimé de plein front, au même titre que la ténèbre divine et les réalités intelligibles séparées, dont il se distingue néanmoins. Réduire la distance entre l’homme et l’animal par le biais du symbole, c’est donc reconnaître qu’en l’homme gît quelque chose d’aussi incompréhensible que ce qui empêche l’intellect humain de désigner positivement l’essence divine.

L’humanisme met donc au centre de sa réflexion et de la « mundana scena » ce « miraculum » qu’est l’homme. Mais le terme « miraculum » est à double entente : à la fois objet d’admiration et objet d’étonnement, de discussion et d’interrogation. De même, le terme « monstrum », dérivé de « monere » (attirer l’attention), désigne un prodige, un signe à déchiffrer. L’homme n’est plus ici la réponse à l’énigme, comme dans le mythe d’Œdipe, mais l’énigme elle-même. L’exclamation de Mercure (« Magnum miraculum est homo ») formule implicitement l’intrigue du principe de dignité. L’enjeu est grand : la clef de l’énigme livre aussi la clef des champs (le principe du bonheur le plus parfait) et renseigne sur la nature de la béatitude. A un autre niveau, il faut avoir à l’esprit l’ambivalence propre au « miracle », et plus généralement aux « mirabilia ». Chez Pline l’Ancien (Ier siècle), le terme désigne à la fois les merveilles architecturales et les prodiges de la nature. Or, les « mirabilia » naturels évoquent plus volontiers les paysages sublimes, escarpés et vertigineux que les tranquilles couchers de soleil. De même, les penseurs du Moyen Âge comparent certains monuments antiques à des démons, dont les ombres hantent inlassablement les villes chrétiennes. Une déduction s’impose : avant d’éblouir ou d’étonner, la « meraviglia », capable du pire comme du meilleur, inquiète. Autant d’intuitions qu’il nous faut à présent vérifier.

SEQUENCE I – CREUSER LA DISTANCE

§1. METTRE A L’ECART

Toute distance se fonde à l’origine sur une différence de situation, qu’elle soit locale ou ontologique. Ce qui fait d’une créature un être « à part » la met tout d’abord « à l’écart » des autres, en marge de la communauté. L’exceptionnel commence par faire violemment exception à la règle. Avant d’être loué, le marginal dérange au sens propre : il bouleverse un ordre préalablement stable. Dès son entrée en scène, le rythme habituel se brise par un violent effet de contraste. Il faut relire le récit biblique du sixième Jour pour se rendre compte de la dissonance que provoque la création de l’homme. Pour le firmament autant que pour les deux luminaires, les poissons, oiseaux et autres bêtes sauvages, il a suffi que Dieu proclame ouvertement leur création pour qu’il en soit ainsi. Seule la création de l’homme le laisse songeur. Dieu s’adresse étonnement à son pouvoir créateur comme s’il opérait un retour sur lui-même (« Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance »). En réécrivant l’épisode biblique au tout début de son Oratio, Jean Pic amplifie – s’il est possible – l’effet de contraste entre la création des réalités astrales, angéliques, animales et végétales et la touche finale apportée à l’œuvre créatrice avec la création de l’homme. Avant de transcrire le discours que Dieu adresse à Adam, le Mirandolain oppose à la plénitude de l’univers la création apparemment « ornementale » de l’homme. Deux références philosophiques surgissent à l’horizon, en contrepoint : (1) la cosmologie aristotélicienne d’une part, au sein de laquelle la présence de la forme humaine est aussi essentielle à la continuité de l’univers que celle des intelligences séparées ou celle des formes de corps mixtes[5] ; (2) la fable d’Epiméthée d’autre part : contrairement au titan qui « réfléchit après coup » (Ἐπιμηθεύς), Dieu n’est pas pris au dépourvu lorsqu’il constate qu’il ne reste plus aucun archétype pour forger une nouvelle lignée de créatures :

Tout était déjà plein, tout avait été distribué entre les ordres supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Mais il ne convenait pas à la puissance paternelle de défaillir, comme épuisée, au terme de la génération. Il ne convenait pas à la sagesse d’hésiter, par manque de conseil, dans une œuvre aussi nécessaire. Il ne convenait pas à l’amour bienfaisant que l’homme qui devait louer chez les autres créatures la générosité divine, fût contraint à la condamner pour soi-même.[6]

Dans l’Oratio, Dieu intervient en personne pour certifier à l’homme que sa nudité non seulement le met à l’écart des autres créatures mais surtout l’élève au-dessus d’elles. A l’effet de contraste succède donc un effet de surprise : paradoxalement, celui qui est sans domicile fixe se trouve être le mieux loti. Rien ne nous interdit d’identifier, en raison de ce paradoxe même, l’Adam ici présent, souvent rapproché de l’Adam Kadmon cabalistique (S. Toussaint) et de l’Adam prélapsaire (H. de Lubac), de l’Adam postlapsaire, honteux d’une nudité qu’il croit à tort infamante : « Au contraire, attendu que les choses qui sont au-dessous de l’homme ne dérogent jamais de la fin instituée par la nature, tandis que l’homme le fait presque toujours, l’humaine condition semblera la plus misérable de toutes si elle ne se vante d’un autre privilège »[7]. En intervenant directement auprès de sa dernière créature, Dieu lui révèle le principe inamissible qui fait sa grandeur. C’est parce que l’homme ne possède rien en propre qu’il peut formellement tout devenir selon sa libre décision. L’ange et l’animal sont donc renvoyés « dos à dos », incapables autant l’un que l’autre de changer de nature :

A lui, il fut donné d’avoir ce qu’il désire et d’être ce qu’il veut. Les bêtes au moment où elles naissent, portent en elles dès la matrice de leur mère, comme dit Lucilius, tout ce qu’elles auront. Les esprits supérieurs ont été, dès le commencement ou peu après, ce qu’ils seront à jamais dans les siècles des siècles.[8]

On peut repérer un double point commun entre l’activité divine et l’activité humaine. Premièrement, la touche finale qui achève l’œuvre créatrice de Dieu doit elle-même mettre une touche finale à sa propre essence. Il faut ici rappeler la dimension proprement esthétique (« artificielle ») de la mission confiée à l’homme. D’où le deuxième point : l’âme humaine doit littéralement configurer (« donner forme à ») son essence de la même manière que Dieu a tiré son corps du limon de la terre. Là encore, comme pour la comparaison entre l’homme et le caméléon, ce qui se passe au niveau de la forme (μορφή) renvoie allégoriquement à ce qui se passe au niveau de la figure (σχῆμα). De telles observations ne doivent pas toutefois donner une image prométhéenne de l’âme humaine, s’appropriant dans un tonnerre de Dieu les plus hautes prérogatives. Son rôle est simplement de se « définir », de se poser à lui-même ses propres limites. L’infini ne peut donc subsister éternellement en l’homme. Le point est ici décisif : l’homme ne tient plus sa finitude de l’Être qu’il reçoit, comme le pensait saint Thomas d’Aquin[9], mais de la forme qu’il choisit librement d’adopter.

A l’évidence, le propre du miracle est de faire la différence. Pas d’admiration sans distance préalable. Il faut bien que l’être unanimement admiré détienne un privilège qui dans un premier temps l’éloigne de la multitude. Mais, tout compte fait, une autre forme de distance peut se tenir en aval du sentiment d’admiration. C’est parce qu’on admire profondément qu’on se tient à distance, qu’on ne touche que des yeux. On admire de loin, par une brèche laissée opportunément entrouverte. Plus la distance se creuse, plus l’admiration augmente, jusqu’à devenir une véritable « fascination » :

Finalement, j’ai cru comprendre pourquoi l’homme est le plus heureux des êtres vivants – et par conséquent le plus digne d’admiration – et quelle est précisément la condition que lui a donnée le sort dans l’ordre de l’univers, condition qu’envient non seulement les animaux mais encore les astres et les esprits au-delà du monde. Chose incroyable et étonnante ![10]

Ainsi, c’est parce que la distance est scellée autant que possible que naît paradoxalement en la créature un désir irrépressible de la combler. Jean Starobinski a analysé la structure d’un tel processus dans sa préface à L’œil vivant : « fasciner, c’est-à-dire faire briller le feu du caché dans une prunelle immobile »[11]. Or, ajoute-t-il, il y a dans la dissimulation et dans l’absence une force étrange qui pousse l’esprit à se tourner vers l’inaccessible. Le critique littéraire évoque ensuite les contes de fées et leurs trésors enfouis en quelque profondeur obscure. L’ombre, à l’en croire, peut faire lâcher toutes les proies ; elle dépouille celui qui s’y enfonce par la seule promesse de le combler. Mais avant l’intervention directe du Dieu créateur, l’être unanimement envié est sur le point de penser qu’il est la risée de tous : « Il ne convenait pas à l’amour bienfaisant que l’homme, qui devait louer chez les autres créatures la générosité divine, fût contraint à la condamner pour soi-même »[12].

On pourrait dire la même chose du caméléon. La plus fabuleuse de toutes les créatures semble au départ faire partie du décor. La littérature morale se sert précisément du caméléon pour critiquer la fausse apparence, la frivolité et surtout, le conformisme : « On dit figurément qu’un homme est un caméléon quand il change d’avis ou de résolution, de parti […] Le caméléon est la matière d’une sérieuse méditation que fait Tertullien sur la fausse apparence, et il le propose comme le symbole des trompeurs et des fanfarons »[13]. Autrement dit, le lézard insipide prend la couleur du milieu un peu comme la girouette change d’orientation au gré du vent. Et La Fontaine de déceler en cette petite bête la caractéristique première des courtisans, « peuple caméléon, peuple singe du maître »[14]. Intouchable aux yeux de la Bible[15], on ne connaît sur terre animal plus discret, plus silencieux, plus lointain, plus fourbe aussi, que le caméléon. Qu’à cela ne tienne. Comme Dieu face à Adam, Jean Pic tourne l’apparent défaut – l’incroyable faculté de changer de couleur en fonction de son environnement présent – en qualité éminemment enviée. Ni la langue protractile du caméléon, ni ses yeux proéminents, ni même sa queue capable de s’enrouler en escargot n’intéressent le philosophe. L’indétermination fondamentale de la robe du caméléon est ramenée non plus au manque de fermeté mais au privilège de délimiter sa propre essence par le choix assumé d’une forme. Dans une certaine mesure, Jean Pic rejoint Aristote en voyant dans le caméléon la description d’un type de félicité. Mais si l’Ethique en faisait le modèle d’un bonheur imparfait et évanescent, l’Oratio attribue à l’homme caméléon un bonheur sans égal : « Finalement, j’ai cru comprendre pourquoi l’homme est le plus heureux des êtres vivants » [16].

L’entreprise de réhabilitation ne s’arrête pas là. A la fin du Quattrocento, l’intriguant reptile fréquente en secret les cabinets d’apothicaires. Pline l’Ancien le décrivait déjà comme une bête curieuse qui ne ferme jamais les yeux, se nourrit d’air et change régulièrement de couleur[17]. Fallacieux, le caméléon n’en reste pas moins fascinant, au moins pour deux raisons : non seulement, il manifeste la libre imagination du Créateur, mais en plus il revêt une dimension alchimique de grande ampleur. Comme Protée, divinité marine capable de mille et une métamorphoses, le caméléon évoque la matière primordiale, réceptacle de toutes les formes[18]. On l’a dit, si le propre du caméléon est normalement de se fondre dans la nature, incognito, le spécimen que présente Jean Pic attire tous les regards. Mieux, il sort du lot par cela même qui est censé le cacher : sa capacité à faire varier les teintes de ses écailles et à s’inventer une forme propre par ce biais. Loin de se rapporter à l’hypocrisie ou à la vaine illusion, l’étonnante faculté d’adaptation du caméléon évoque la créativité haut en couleurs de l’esprit humain. L’indétermination initiale est une promesse de fécondité, comme la lumière blanche qui, renvoyée par le prisme de l’esprit, se déploie en faisceaux colorés. Plus radicalement, seule l’indétermination permet de répondre à l’impératif divin de singularité, si cher à Jean Pic et dont le style très personnel de Laurent de Médicis (1449-1492) fournit un modèle absolu :

« Mais moi, j’ai eu pour principe de ne jurer sur la parole de personne, de me fonder sur tous les maîtres en philosophie, d’examiner toutes les positions et de connaître toutes les écoles. C’est pourquoi, devant parler sur toutes celles-ci, pour ne pas sembler attaché à une seule doctrine si je la défendais en abandonnant les autres, les questions posées en même temps sur toutes ces écoles, même si elles étaient en petit nombre chacune, ne pouvaient pas éviter d’être nombreuses. »[19]

« A quoi bon avoir traité de toutes les autres opinions si, en accédant au banquet des sages, comme celui qui ne paie pas son écot, nous n’apportions rien de nôtre, rien qui fût produit et élaboré par notre esprit ? Assurément, comme l’a dit Sénèque, ne connaître que d’après les commentaires n’est pas le fait d’un noble esprit, et de même comme si les découvertes de nos aînés avaient coupé la voie de notre activité, comme si la force de notre nature était épuisée, être incapables de rien produire de nous-mêmes qui puisse, sinon démontrer la vérité, au moins l’indiquer, fût-ce de loin. Si le cultivateur hait la stérilité de son champ comme le mari celle de sa femme, l’esprit divin haïra l’âme inféconde qui lui est liée et associée, d’autant plus qu’alors c’est un rejeton tellement plus noble qui est attendu de cette union ! »[20]

Une dernière remarque : si le principe de la plus haute dignité coïncide avec le principe du bonheur le plus complet, on peut légitimement penser qu’il recoupe aussi l’image de Dieu en l’homme. Un détail dans l’Oratio est à ce titre hautement significatif : constellée d’astres, la cour céleste resplendit, sur le modèle du caméléon, d’un « éclat multicolore »[21].

§2. METTRE A L’ENTOUR

Dans la peau du caméléon, l’homme est complètement libre de revêtir les formes qui tombent sous son regard. Des formes qui logiquement se tiennent à égale distance les unes des autres, encerclant celui que Dieu a placé « au milieu du monde ». Un passage du Commento à une chanson d’amour de Jérôme Benivieni, renvoyant directement au Psaume VIII, v. 5-10, vient toutefois contredire ces premières idées :

C’est pourquoi David dit fort justement que les hommes, peu déchus de la nature angélique, dominent les animaux sauvages, les poissons, les oiseaux et toutes les bêtes irrationnelles ; par quoi l’on doit comprendre aussi que les bêtes sont plus éloignées de nous que nous ne le sommes des anges, et que si les brutes sont en-dessous de nous, nous ne sommes point trop loin de la dignité angélique.[22]

Amère surprise. Si l’homme se voit confier un « dominium » terrestre, c’est d’abord parce qu’il avoisine sur le plan ontologique la très admirable nature angélique. Dit autrement, puisque l’homme est résolument plus proche de l’ange qu’il ne l’est de la bête, il peut à bon droit dominer ce dont il est le plus éloigné. En apparence, et contrairement à nos premières observations, c’est moins une distance qu’une proximité qui semble inspirer et justifier le sentiment d’admiration. L’homme ne mériterait donc pas les louanges pour lui-même en raison d’une nature singulière qui le tient à distance de toutes les autres créatures, mais en tant qu’il est « presque » un ange, et donc, autre chose que lui-même.

Avant d’interpréter trop hâtivement ce passage du Commento, il faut prendre une double précaution : (1) ne pas réduire l’homme à un simple intermédiaire, encastré entre deux extrêmes afin d’assurer la parfaite continuité d’une supposée échelle ontologique ; (2) ne pas confondre proximité et recoupement. « Peu déchu » de la condition angélique, l’homme n’en reste pas moins à distance de l’ange. Mieux, l’homme est aussi proche de l’ange que l’ange l’est de Dieu : la proximité ne rapproche pas un terme de l’autre mais fait ressentir avec d’autant plus d’évidence l’infinité de la distance. Une autre objection est envisageable : si l’homme se tient à distance de l’ange, c’est avant tout parce qu’il le dépasse. L’incipit de l’Oratio rejette ainsi d’un revers de manche la thèse de l’angélicité de l’âme humaine, grande prétendante au titre de principe de la dignité humaine : « L’homme, dit-on, est un truchement entre les créatures […], et même hymen du monde, et enfin, au témoignage de David, « de peu inférieur aux anges » (paulo deminutum). Ces prérogatives sont certes importantes, mais non point décisives : elles ne sont pas de celles qui permettent de revendiquer le privilège de la plus haute admiration ». Autrement dit, l’homme n’a pas besoin de se faire ange pour accéder au grade de merveille absolue. D’ailleurs, à l’inverse de la thèse de l’angélicité de l’âme humaine, Jean Pic semble inviter les créatures angéliques à repérer ce qu’il y a d’humain en elles pour continuer de briller au sommet de l’échelle ontologique : (1) l’ange, contrairement à l’animal, a pu choisir une fois… pour toutes : « Les esprits supérieurs ont été dès le commencement ou peu après (« paulo mox ») ce qu’ils seront à jamais dans les siècles des siècles. »[23] ; (2) l’ange, contrairement à l’animal, est une nature « circulaire », au même titre que l’homme :

Ainsi les natures qui peuvent retourner à leur origine peuvent connaître la félicité, ce qui est le privilège des essences immortelles vu que la nature corporelle et matérielle n’a pas comme le reconnaissent tous les disciples d’Aristote et de Platon cette faculté qu’ils nomment réflexive et qui permet de rentrer en soi-même ou de retourner à son origine. Elle ne peut obtenir et goûter le bien que de la cause qui le lui communique, et ce bien, qu’elle ne peut reconduire à son principe, demeure cependant imparfait, c’est pourquoi les natures matérielles ignorent la félicité ou la connaissent si imparfaitement qu’elle ne mérite guère ce nom. Les seules natures capables de retourner à leur origine étant au nombre de deux, l’angélique et la rationnelle, ce sont les seules que l’on puisse appeler circulaires et même circulaires intelligibles puisqu’elles sont immatérielles.[24]

Le critère de la distance est donc maintenu. Est digne de la plus haute admiration celui qui de prime abord se distingue de toutes les autres créatures, y compris des plus nobles. Il ne va donc pas de soi que la plus admirable des créatures se dresse triomphalement au sommet de l’échelle ontologique. Si, d’un certain point de vue, l’homme est de peu inférieur à l’ange, d’un autre il peut fort bien le dépasser sans passer par la case angélique. C’est en se recueillant au centre de son propre monde, au niveau de la partie rationnelle, que l’âme humaine rejoint Dieu et dépasse ainsi les anges :

Mais insatisfait du sort de chaque créature, il se recueille dans le centre de son unité (in unitatis centrum suae), devenu un seul esprit avec Dieu, il surpassera (antestabit) toutes choses dans la ténèbre solitaire du Père qui est établi au-dessus de tout (qui est super omnia).[25]

Après cette mise au point, poursuivons notre enquête à l’échelle macrocosmique. Il est aisé d’y vérifier que les créatures se tiennent bien à égale distance de l’homme, « placé au milieu du monde ». La cinquième exposition de l’Heptaplus relie explicitement la place suréminente de l’homme à sa nature microcosmique, condition de possibilité de l’exercice du libre choix :

A l’homme sont asservis les animaux terrestres, c’est l’homme que favorisent les célestes car il est le nœud et la liaison des uns et des autres, et ceux-ci ne peuvent éviter d’être en paix avec lui pourvu que lui, qui produit en soi leur paix et leur alliance, soit d’accord en soi-même. [26]

La thèse énoncée est capitale : la concorde universelle des créatures, du végétal à l’ange, repose sur la connaissance par l’homme de sa propre nature. Chaque être se tenant à égale distance d’un même point central, il leur suffit paradoxalement de tenir cette distance pour s’unir les unes aux autres. L’idée formulée ici est pour le moins surprenante : tout se passe comme si les créatures appelaient de leurs vœux la perpétuité du « dominium » humain, et ainsi, leur propre subordination au nom de l’harmonie universelle. On retrouve bien, transposée à l’échelle du monde, l’idée dantesque d’une communication indirecte des anges par le prisme du miroir divin[27].

On peut avancer un argument complémentaire. L’objet de l’admiration générale a lui-même pour vocation d’admirer ceux qui l’admirent sans modération :

Mais l’ouvrage accompli, l’artisan désirait qu’il y eût quelqu’un pour admirer la raison d’une telle œuvre, pour en aimer la beauté et en admirer la grandeur. C’est pourquoi, selon le témoignage de Moïse et de Timée, quand toutes choses furent achevées, il songea en dernier lieu à produire l’homme.[28]

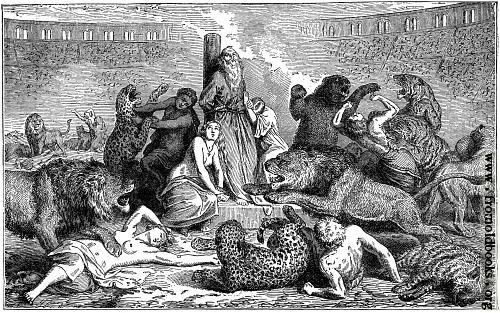

Placé au milieu de l’arène faute d’avoir obtenu une place numérotée dans les gradins, l’homme peut embrasser d’un seul regard, en (se) tournant sur lui-même, l’œuvre divine dans ses moindres recoins. Disposant d’une nature microcosmique, il n’a qu’à se pencher au balcon de son âme pour avoir une vue imprenable sur tout l’univers. On ne saurait le nier : ce panorama fait de l’homme un privilégié. Et pourtant, ce n’est pas parce qu’il en prend plein la vue qu’il est la plus en vue de toutes les créatures. Comment ces dernières pourraient-elles louer un être dont la seule et unique gloire serait de les contempler ?

Résumons-nous. A l’échelle microcosmique, Dieu a placé symétriquement l’homme au milieu de « son » propre monde, au niveau de la partie rationnelle. Le « sérail » de l’âme est quelque peu atypique : il n’est verrouillé sur aucune forme en particulier. Ici, pas de Grande Odalisque retenant a priori plus qu’une autre concubine les faveurs du sultan. Dès son premier souffle, l’âme rationnelle se tient à égale distance des formes potentielles qui l’entourent :

Mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t’ai placé, tu te définis toi-même. Je t’ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d’un peintre ou d’un sculpteur. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, comme celles des bêtes, ou bien, par décision de ton esprit, être régénéré, atteindre les formes supérieures, qui sont divines.[29]

On ne saurait jamais assez le rappeler : la qualité microcosmique n’est pas le principe qui surélève la nature humaine au-dessus des autres créatures, elle n’en est que la condition d’application. Le concept de « microcosme » n’a même pas le droit de cité dans l’Oratio sur la dignité de l’homme. Au même titre que l’intellect et la proximité avec l’ange, la mention implicite de l’homme comme microcosme ne répond pas à l’énigme de Mercure : « L’homme, dit-on est un truchement entre les créatures, familier des supérieures, roi des inférieures, interprète de la nature grâce à la pénétration de ses sens, à l’enquête de sa raison, à la lumière de son intelligence […], union, comme disent les Perses, et même hymen du monde (mundi copulam, immo hymeneum) […]. Ces prérogatives sont certes importantes, mais non point décisives : elles ne sont pas de celles qui permettent de revendiquer le privilège de la plus haute admiration ». Insatisfaisante en elle-même, la thèse du microcosme a néanmoins le mérite de mettre sur la bonne voie, contrairement aux autres hypothèses. Jean Pic reformule d’ailleurs un peu plus loin l’indice des Perses :

Qui n’admirera l’homme ? Lui qui est à juste titre désigné dans les saintes écritures mosaïques et chrétienne par l’appellation tantôt de toute chair tantôt de toute créature, puisqu’il se forge, se fabrique et se transforme lui-même en la figure de toute chair, en la nature de n’importe quelle créature. C’est pourquoi le Perse Evante quand il expose la théologie chaldaïque, écrit que l’homme n’a pas d’images en propre, mais qu’il en a beaucoup d’étrangères et d’adventices.[30]

L’erreur n’est donc pas de relier la thèse du microcosme à la dignité humaine, mais d’en faire son principe direct. Elle n’en est tout bonnement que le signe et la condition de possibilité. Isolée, prise en elle-même, cette balise persique se réduit à un lieu commun. Le fait même que personne ne s’étonne de trouver en l’homme une telle qualité prouve bien qu’il ne suffit pas à l’homme d’être microcosme pour faire haute impression :

Or, il y a outre ces trois mondes [angélique, céleste, sensible] dont nous avons traité, un quatrième, où l’on peut encore trouver ce qui est aux autres. C’est l’homme. Ainsi que les docteurs catholiques l’affirment il est entendu dans l’Evangile par le nom de « toute créature », lorsqu’il est commandé par Jésus-Christ de prêcher la bonne nouvelle aux hommes et non pas aux bêtes ni aux anges, alors qu’il enjoint toutefois de l’annoncer à « toute créature » (Mc 16, 15, cf. Col 1, 23). Et il est assez usité dans les écoles de dire que l’homme est un petit monde, dans lequel sont vus le corps pétri d’éléments, l’esprit céleste, l’âme végétale de la plante, le sens animal, la raison, l’angélique pensée, et finalement la ressemblance divine.[31]

Cette dernière citation nous introduit de plain pied dans le sérail. On notera que le corpus mirandolien fournit une double représentation du microcosme : le composé humain[32] d’une part, et l’âme prise à partie (selon chacune de ses parties) d’autre part. La deuxième structure, souvent décrite à l’aune de la doctrine augustinienne des semences intérieures, va plus longuement nous occuper :

Mais dans chaque homme qui naît, le Père a introduit des semences de toutes sortes (omnifaria semina), des germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun a cultivés croîtront et ils porteront des fruits en lui. Si ces germes sont végétaux, il deviendra plante, sensitifs, il deviendra animal, rationnels, il se fera âme céleste, intellectuels, il sera ange et fils de Dieu.[33]

Chacune de ces graines essentielles se plante dans une partie de l’âme qui elle-même correspond à une faculté désidérative et une faculté cognitive bien définies :

« La nature humaine, chaînon et nœud de ce monde, occupe une place intermédiaire dans l’univers. Comme tout intermédiaire, elle participe de deux extrêmes, c’est pourquoi l’homme communie et concorde en toutes ses parties avec toutes les parties du monde ; aussi l’usage veut qu’on le nomme Microcosme, c’est-à-dire petit monde. La première chose que l’on voit en ce monde est la nature corporelle, qui est double : l’une est éternelle, c’est la substance céleste, l’autre corruptible, ce sont les éléments et ce qui naît de cette espèce. Après cela viennent les plantes, troisièmement les animaux irrationnels, quatrièmement les animaux rationnels, cinquièmement les esprits angéliques au-dessus desquels se trouve Dieu, créateur et principe de toutes les créatures. De la même façon l’homme a deux corps […], l’un est éternel, c’est ce que les Platoniciens nomment le véhicule céleste, directement vivifié par l’âme rationnelle, l’autre est corruptible, c’est celui qui apparaît à nos yeux composé de quatre éléments. De plus l’homme est composé d’une part végétative qui produit, nourrit et fait croître les corps corruptibles, tout en faisant vivre éternellement le corps immortel. Troisièmement, l’homme possède une part sensitive et motrice qui l’apparente aux animaux irrationnels. Quatrièmement, il possède une part rationnelle qui caractérise la race humaine et les animaux rationnels. Cette part, les Péripatéticiens latins la prennent pour la dernière et la plus noble partie de l’âme, quoique au-dessus d’elle existe encore une part intellective et angélique grâce à laquelle l’homme s’apparente aux anges comme il s’apparente aux bêtes par son être sensitif. Le sommet de cette partie intellectuelle, les Platoniciens l’appellent l’unité de l’âme et ils veulent que ce soit par elle que l’homme s’unisse immédiatement et s’apparente à Dieu, comme il s’apparente aux plantes par son être végétatif. »[34]

« Nous avons vu comme il [Moïse] fait mention de la triple partie de l’humaine substance, à savoir de la partie rationnelle, du corps mortel et de l’esprit mixte. Il en reste encore deux. Car entre la partie rationnelle par laquelle nous sommes hommes, et tout ce qui est corporel en nous, soit ce qui est gros, menu et spirituel, la faculté sensitive que nous avons en commun avec les bêtes se trouve moyennée. Et puisque nous n’avons pas avec les anges une moindre communauté qu’avec les bêtes brutes, de même que le sens est au-dessous de la raison, c’est pourquoi nous avons même demeure que les animaux, de même au-dessus d’elle est l’intelligence par laquelle nous pouvons dire avec saint Jean : « Notre société est avec les anges ». »[35]

Force est bien de reconnaître que l’homme ne s’approche pas plus des anges que des bêtes. A la partie rationnelle est attribuée le libre choix, à la partie sensitive l’appétit et à la partie intellectuelle la volonté. L’appétit est le propre de l’animal et la volonté le propre de l’ange. Si la partie rationnelle se rabat entièrement sur la partie sensitive, sorte de cheval de Troie à l’intérieur de l’âme, l’homme ne vaudra pas mieux qu’une bête :

« Soit dit jusqu’ici des vertus connaissantes de l’âme. Maintenant, il rebrousse chemin vers celles dont l’office est de désirer. Il se tourne, veux-je dire, vers les siège du courroux et de l’appétit charnel, et qu’il décrit par les bêtes et le genre des vivants non rationnels, parce que nous les avons en commun avec les animaux et – ce qui est bien chose plus misérable – parce qu’ils nous induisent le plus souvent à une vie bestiale. De là est venu l’apophtegme des Chaldéens : « Les bêtes de la terre habitent ton vaisseau. » Et apprenons de Platon dans sa République, que nous avons chez nous divers genres de bêtes brutes, si bien que ce paradoxe des Pythagoriciens n’est pas difficile à croire s’il est bien entendu : à savoir que les méchants hommes passent chez les bêtes. Car il y a en nous, et même dans nos entrailles, des bêtes brutes, de sorte que, pour passer en eux, le voyage n’est pas long à faire. »[36]

On notera en marge que la partie sensitive de l’âme par laquelle l’homme s’apparente à une bête est elle-même décrite en termes animaliers. Tout se passe comme si le nom des facultés les plus basses de l’âme humaine subissait lui aussi une métamorphose : « Par chien Zoroastre n’entend rien d’autre que la partie irrationnelle de l’âme et ce qui s’y rapporte »[37]. Jean Pic réduit à son tour la partie irrationnelle de l’âme à un « oiseau de proie », aussi enchanteresse et trompeuse que la magicienne Circé (« Κίρκη », de « κίρκος », faucon). Contre une telle puissance intempestive, seule la philosophie morale est en mesure d’offrir un antidote, à la manière de Mercure, le dieu tutélaire d’Ulysse (… et de l’Oratio) :

Sans aucun doute le pied de l’âme en est cette partie tout à fait méprisable, par laquelle elle s’appuie sur la matière comme sur le sol terrestre, je veux dire la puissance qui nourrit et qui alimente, source du désir sensuel et maîtresse de la mollesse voluptueuse. Pourquoi ne pas appeler main de l’âme cette faculté irascible qui est à la solde des appétits, qui combat pour eux et qui fond comme un oiseau de proie sous la poussière et le soleil pour ravir ce dont l’âme jouit en somnolant à l’ombre. Ces mains, ces pieds, c’est-à-dire toute la partie sensible où siègent les charmes du corps, qui tiennent comme on dit, l’âme au collet, lavons les dans la philosophie morale comme dans un fleuve de vie, pour n’être pas rejetés au bas de l’échelle comme profanes et souillés.[38]

Un bilan s’impose. Prétendument « peu déchue » de la condition angélique, l’âme rationnelle, spécifiquement humaine, se trouve pourtant à égale distance des formes matérielles sensitives et des formes simples angéliques. Et c’est précisément cette égale distance des formes en son for intérieur qui tient l’homme à distance des autres créatures à l’échelle macrocosmique. Ouvrons ici une parenthèse conceptuelle. Pour les Anciens, majoritairement, la notion de « centre » ne vole pas très haut. En tant que noyau cosmique cloué au beau (ou plutôt au laid) milieu de l’univers, la terre occupe la région la plus vile qui soit. Reléguée aux basses tâches, elle constitue une sorte de décharge des corps matériels[39]. Jean Pic est l’un des premiers à faire du « juste milieu » une « place de choix », au double sens du terme : à la fois prisée, offrant une vue panoramique, mais aussi rendant possible l’élection d’une forme.

Or, si la forme animale est à la portée de l’âme rationnelle autant que peut l’être la forme angélique, l’âme rationnelle doit elle-même tenir à distance la forme animale par une libre décision de son arbitre. A l’échelle macrocosmique, c’est à Dieu qu’il incombe de creuser la distance entre sa dernière création et le reste des créatures ; à l’échelle microcosmique, cette charge séparatrice revient à l’âme rationnelle. En changeant d’échelle, le « discrimen » ne change pas de nature. Il s’agit toujours d’un libre choix émané d’un pur sentiment de bonté. En l’homme toutefois l’acte de bonté se joint à un redoutable sentiment de responsabilité :

Mais pourquoi tout cela ? Afin que nous comprenions que, nés capables de devenir tout ce que nous voulons être, nous devons surtout veiller à ce qu’on ne dise pas de nous que, tout en honneur que nous fussions, nous étions devenus sans nous en apercevoir semblables à des animaux et à des bêtes stupides. Mais que se vérifie plutôt de nous ce mot du prophète Asaph : « Vous êtes des dieux et des Fils du Très-Haut », de peur qu’en abusant de la miséricorde libéralité du Père, nous ne rendions néfaste, de salutaire qu’il était, le libre arbitre qu’il nous a accordé.[40]

En effet, l’âme rationnelle n’est pas un « Janus bifrons » capable d’assumer simultanément tout ce qui ce qu’elle embrasse du regard : il lui faut obligatoirement trancher. Et ce, précisément afin de ne pas trancher – comme Alexandre – le nœud universel qu’elle constitue. On l’aura compris, il s’agit moins à cette échelle de constater une distance avec les autres créatures que de tenir à distance ce que l’homme partage avec les bêtes. Mais là encore, prudence. Jean Pic nous invite à distinguer les bêtes tapies en nous et par là-même les différentes couches de la partie irrationnelle. La hiérarchie des facultés inférieures s’opère sur le modèle de la hiérarchie établie par Dieu entre les différentes classes d’animaux. Une première distinction sépare les bêtes produites par les eaux (les poissons, monstres marins et volatiles) de celles produites par la terre (les quadrupèdes, reptiles et bêtes sauvages). Symétriquement, il faut bien dissocier les affections provenant de la partie sensitive, placée, comme les eaux, sous le ciel de la partie rationnelle, des affections provenant du corps terreux. Le moteur est d’un côté l’imagination, de l’autre le soin de la chair. Pour les deux sous-échelles, celle de la partie sensitive et celle de la matière, il faut opérer une double distinction. A l’échelle de la matière corporelle, les bêtes apprivoisées se distinguent des bêtes sauvages :

Entendons donc par les bêtes apprivoisées et par les bêtes sauvages ces affections qui sont dites plutôt fruits de la terre que des eaux, parce qu’elles sont assouvies et aiguillonnées par les membres du corps grossier, pour le salut duquel Dieu nous en a pourvus, bien qu’elles conduisent au malheur ceux qui se flétrissent de gourmandise et sont dissous et énervés par la paillardise.[41]

A l’échelle de la partie sensitive, le désir de justice et la colère légitime se démarquent des emportements incontrôlés. Et Jean Pic de conclure : « Elles [les bêtes] sont donc toutes bonnes et requises par l’homme, mais en nous en faisant une échelle pour atteindre ambition, fureur, orgueil et colère, nous rendons mauvais par notre faute ce qui autrement a été par Dieu institué comme très bon ». La discussion reprend néanmoins dans l’exposition suivante, au moment où l’exégète analyse les animaux irrationnels peuplant ce bas-monde. En suivant Moïse, il faut opérer une nouvelle distinction en trois classes : les animaux domestiquables, les reptiles rampants et les bêtes sauvages :

Car les bêtes sauvages sont celles qui, ayant une fantaisie parfaite, ont reçu en propre le lieu moyen parmi les irrationnelles et ne peuvent être ni enseignées ni apprivoisées par l’homme. Les rampantes sont celle qui ayant une fantaisie imparfaite, sont intermédiaires entre la bête brute et la plante. Et les domestiquables celles qui, bien qu’elles manquent de raison, puisqu’elles sont toutefois capables de quelque enseignement humain, semblent participer de quelque raison comme pourvues et partagées de condition intermédiaire entre les brutes et les hommes.[42]

On peut légitimement supposer que l’âme humaine repliée en sa partie sensitive peut passer par chacun de ses trois grades selon sa capacité à obéir aux ordres émanant de la raison.

Rassemblons à nouveau les données dont nous disposons. Si les parties animales à l’intérieur de l’homme ne sont pas condamnables en soi, il est parjure d’y circonscrire l’âme rationnelle. L’homme doit toujours avoir un pied sur le socle rationnel, à la fois pour identifier le principe de la dignité humaine et prendre la mesure de ce qu’il exige. La subordination de la partie sensitive à la partie rationnelle constitue ainsi une sorte de réplique microcosmique au « dominium » humain concédé par Dieu à l’échelle macrocosmique, au sixième Jour de la création. Ce parallèle n’est certes pas nouveau si l’on songe parmi tant d’autres à Origène, l’une des grandes sources du Mirandolain :

« Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes de somme et sur tous les animaux qui sont sur la terre et sur les reptiles qui rampent sur terre ». Nous avons déjà interprété cela au sens littéral […]. Mais au sens allégorique, ce qui me semble indiqué par les poissons, les oiseaux, les animaux et les êtres qui rampent sur terre, c’est ce que nous avons aussi dit plus haut, c’est-à-dire soit ce qui procède des dispositions de l’âme et de la pensée du cœur, soit ce qui provient des désirs corporels et des mouvements de la chair. Sur tout cela, les saints et ceux qui gardent la bénédiction de Dieu exercent leur domination en dirigeant l’homme tout entier selon la volonté de l’esprit ; les pécheurs au contraire sont sous la domination de ce qui provient des vices de la chair et des plaisirs du corps.[43]

Chez les deux exégètes, le passage de l’échelle macrocosmique à l’échelle microcosmique revient à passer du sens littéral au sens allégorique. Ce qui change néanmoins avec Jean Pic, c’est l’idée que ce ne sont plus ni les saints ni Dieu qui creusent la distance avec les animaux à l’intérieur de l’âme, mais le libre choix humain.

[1] Oratio [ORA], in Œuvres philosophiques, trad. O. Boulnois, G. Tognon, Paris, Puf, 1989 : « Et pour parler du reste, qui ignore qu’une seule de ces neuf cents affirmations (la conciliation de la philosophie de Platon avec celle d’Aristote), j’aurais pu la décomposer, sans encourir le moindre soupçon d’être prétentieusement prolixe, en six cents chapitres (au minimum) tout simplement en énumérant un par un tous les points sur lesquels d’autres estiment qu’ils s’opposent tandis que je pense qu’ils sont d’accord ? » ; Voir aussi Heptaplus [HEP] I, 6 (1489), in Œuvres philosophiques, op. cit., p. 168 : « […] car après les plantes viennent les êtres mixtes qui sentent et se meuvent, quoique les Pythagoriciens attribuent aux plantes un sens stupide, ce que nous traiterons dans la Concorde, ouvrage de plus grand loisir, dont nous sommes déjà sur le point d’accoucher. ». Cf. ORA, op.cit., p. 59 et Commento [COM], trad. S. Toussaint, Lausanne, L’âge d’homme, 1989, p. 151

[2] Denys l’Aréopagite, Théologie mystique (chap. 3, PG 3, 1033 AB, trad. M de Gandillac, Œuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite, Paris, Aubier, 1943, p. 181), cité par Olivier Boulnois, « La Théologie symbolique face à la Théologie comme science », in « Lire le monde au Moyen Âge, signe, symbole et corporéité », Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 95 (2011), p. 218 : « Dans la Théologie symbolique, on a traité des métonymies du sensible au divin, on a dit ce que signifient en Dieu les formes, les figures, les parties, les organes […] les colères, les douleurs, les ressentiments […] et toutes les formes dont on revêt la sainteté divine pour lui donner une figure ». Voir La Hiérarchie céleste (II, 2, PG 3, 140 C, trad. M. de Gandillac modifiée, SC 58 bis, 77, Paris, éd. du Cerf, 1970), in Olivier Boulnois, « La Théologie symbolique face à la Théologie comme science », op. cit., p. 222 : « Il existe un double mode de manifestation : l’un qui, comme il est naturel procède au moyen d’images ressemblantes des figures saintes, l’autre qui, par des fictions dissemblables, va jusqu’à former des choses absolument inappropriées et laides. »

[3] Giovanni Pico, Disputationes adversus Astrologiam divinatricem, Libri I-V, a cura di Eugenio Garin, Torino, ed. Nino Aragno, 2004 (prima ed. 1946), IV, 4, p. 445 [notre traduction] : « Multo nostra vel ridicula, vel sacrilega potius temeritas, arbitrium sibi vendicans primi ordinis sapientiaeque divinae, quae non in unius hominis, unius familiae, unius urbis, sed orbis totius utilitatem, non ad saeculum instans, sed ad omnia pariter saecula, oculum providentiae radiumque suae bonatis extendit. Nos haec, homunculi, immo noctuae, talpae, vere asini, vere boves, et quidem supini diudicantes, et Deum revocabimus ad examen ? » ; Voir Thomas d’Aquin, In Metaphysicam Aristotelis Commentaria, Turin, Marietti, 1935, L. II, lect. 1, p. 282, en appendice in J.-M. Vernier, Les Anges chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Nouvelles Editions Latines, 1986 : « Notre intelligence est vis-à-vis des êtres immatériels, qui, par nature, sont les plus manifestes, comme les yeux des oiseaux de la nuit par rapport à la lumière du jour qu’ils ne peuvent voir, bien qu’ils voient les objets sombres. Et ce, en raison de la faiblesse de leur vue. »

[4] Voir O. Boulnois, « La Théologie symbolique face à la Théologie comme science », op. cit., pp. 225-229 : « Mais précisément, le laid et le monstrueux renvoient mieux au divin que le bel et bien formé [formosus] ; le difforme a sur la forme le privilège de mieux transformer le transcendant. », p. 227.

[5] Aristote, Métaphysique, Livre A, X, 1075a : « Tout dans l’univers est soumis à un ordre certain, bien que cet ordre ne soit pas semblable pour tous les êtres, poissons, volatiles, plantes. Les choses n’y sont pas arrangées de telle façon que l’une n’ait aucun rapport avec l’autre. Loin de là, elles sont toutes en relations entre elles ; et toutes, elles concourent, avec une parfaite régularité, à un résultat unique. C’est qu’il en est de l’univers ainsi que d’une maison bien conduite. Les personnes libres n’y ont pas du tout la permission de faire les choses comme bon leur semble ; toutes les choses qui les regardent, ou le plus grand nombre du moins, y sont coordonnées suivant une règle précise, tandis que pour les esclave et les animaux, qui ne coopèrent que faiblement à la fin commune, on les laisse agir le plus souvent selon l’occasion et le besoin. »

[6] ORA p. 5.

[7] HEP VII, Prologue, p. 228.

[8] ORA p. 7. Voir Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, Qu. 59, art. 3, p. 214 [trad. Ch. V. Héris, Paris, Tournai, Rome, Desclée & Cie, éd. du Cerf, 1953]

[9] Thomas d’Aquin, Somme Théologique op. cit., I, Qu. 50 [de la nature de l’ange], art. 2 [l’ange est-il composé de matière et de forme ?]

[10] ORA p. 3.

[11] Jean Starobinski, « Le voile de Poppée », Préface à L’œil vivant, Paris, Tel Gallimard, 1999.

[12] ORA p. 3.

[13]Antoine Furetière (1619-1688), article « Caméléon », Dictionnaire Universel, Paris, éd. Le Robert, (1690), 1978.

[14] « Les Obsèques de la lionne », Fables, Livre VIII, 14, v. 17-23 : « Je définis la cour un pays où les gens, / Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents, / Sont ce qu’il plaît au Prince, ou s’ils ne peuvent l’être, / Tâchent au moins de le paraître, / Peuple caméléon, peuple singe du maître ; / On dirait qu’un esprit anime mille corps ; / C’est bien là que les gens sont de simples ressorts. »

[15] Lév. 11, 29-31 (TOB) : « Des bestioles qui pullulent sur la terre ferme, voici celles qui, pour vous, sont impures : la taupe, la souris, les différentes espèces de grands lézards, le gecko, le lézard ocellé, le lézard vert, le lézard des sables et le caméléon. Telles sont parmi toutes les bestioles celles que vous tiendrez pour impures. Quiconque les touche quand elles sont crevées est impur jusqu’au soir. »

[16] ORA pp. 3-5. Voir Aristote, Ethique à Nicomaque, 1100 b (Livre I, chap. 8), Livre de Poche, p. 66 : « Mais du moins il n’a pas mille couleurs, et il ne change pas d’un instant à l’autre. Il ne sera pas facilement ébranlé dans son bonheur ; et il ne suffira pas pour le li faire perdre d’infortunes ordinaires ; il y faudra les plus grands et les plus nombreux désastres. Réciproquement, quand il sortira de ces épreuves, il ne redeviendra pas heureux en peu de temps, et tout à coup, après les avait souffertes ; mais s’il le redevient jamais, ce ne sera qu’après un long et juste intervalle, durant lequel il aura pu retrouver successivement de grandes et brillantes prospérités. »

C’est d’ailleurs selon ce premier sens allégorique d’inconstance que Jean Pic reprend l’image du caméléon dans ses Disputationes contre l’astrologie divinatoire : Giovanni Pico, Disputationes, op. cit., VI, 2, pp. 18-19 : « Hoc est autem quod nos praesenti libro coarguemus, cum nihil possit magis absurdum, magis remotum ab omni ratione putari, quam tantam esse in natura corporum superiorum inconstantiam et mutabilitatem, quantam in sua natura maxime fluxis et vertibilibus. Quae enim haec tam versipellis mutatio, et instar chamaleontis inconstatia, ut et brevi temporis intervallo divinissima illa corpora sui similia atque iisdem dotibus praedita nunquam inveniantur ? »

[17] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VIII, 51.

[18] Proclus, Commentaire sur la République de Platon, VI, 113 : « Car toutes les formes qu’il (Protée) contient et embrasse, ou plutôt toutes celles qu’il est toujours et éternellement, il semble les devenir tour à tour à cause de l’attention partielle de ceux qui le contemplent. »

[19] ORA p. 47. Voir ORA, p. 39 : « La Philosophie elle-même m’a enseigné à dépendre plutôt de ma propre conscience (a propria potius conscientia) que des jugements d’autrui, et à veiller moins du mal qu’on dit de moi qu’à n’en jamais dire ou n’en commettre moi-même. »

[20] ORA p. 51. Cf. Lettre à Laurent de Médicis (15 juillet 1484) in Œuvres philosophiques, op. cit., p. 272. Sur le caméléon créateur, voir également Guillaume Du Bartas (1544-1590), La Sepmaine (1578), VI, v. 133-136 : « Mais l’œil du Ciel ne voit chose plus admirable / Que le Chameleon, qui reçoit, variable, / Les diverses couleurs des corps qu’il a devant, / Et dont le sobre sein ne se paist que de vent. », cité in Lise Wajeman, La parole d’Adam, le corps d’Eve. Le péché original au XVIe siècle, Genève, Droz, 2007, p. 208.

[21] ORA p. 27 : « Et qu’ensuite, admis à ce qui est sacré, ils [les lévites] contemplent eux aussi, dans le sacerdoce de la philosophie, tantôt l’éclat multicolore de la cour supérieure de Dieu (nunc superioris Dei regiae multicolorem), c’est-à-dire la beauté de son palais constellé d’astres, tantôt le candélabre céleste divisé en sept lumières […]. »

[22] COM III, A la Première stance, p. 146. Cf. Psaume VIII, v. 5-9 (TOB) : « Qu’est donc l’homme pour que tu penses à lui, / L’être humain pour que tu t’en soucies ? / Tu en as presque fait un dieu : / Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains ; / Tu as tout mis sous ses pieds : / Tout bétail, gros ou petit, / Et même les bêtes sauvages, / Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, / Tout ce qui court les sentiers des mers. »

[23] ORA p. 7.

[24] COM II, 15, p. 123.

[25] ORA p. 9.

[26] HEP V, 7, p. 214. Voir aussi HEP I, 6, p. 168 : « Mais ces animaux qui hors de toute controverse participent des sens et du mouvement, tant en ce lieu selon Moïse qu’au Timée, sont divisées en volatiles, aquatiques et terrestres. Leur prince et souverain est l’homme, car la nature du monde corruptible étant arrivée à lui, elle ferme le pas et sonne la retraite. » ; et HEP IV, 6, p. 203 : « Et certes, nous disputions déjà de l’homme ci-dessus mais maintenant nous entendons premièrement en lui l’image de Dieu, d’où son domaine et empire sur les bêtes lui est acquis. »

[27] Dante (1265-1321), De l’éloquence en langue vulgaire, I, 2, in Œuvres complètes, Paris, Le Livre de poche, 1996, p. 388 : « Or les anges disposent, pour exprimer leurs sublimes pensées, d’une capacité intellectuelle rapide et ineffable, qui leur permet de se manifester aux autres, soit par le seul fait d’exister, soit au moyen de ce miroir resplendissant dans lequel tous se reflètent en pleine beauté et se contemplent avidement ; ils n’ont donc aucun besoin d’un signe linguistique quelconque. »

[28] ORA, incipit, pp. 3-5. Cf. O. Boulnois, « Humanisme et dignité de l’homme selon Pic de La Mirandole », op. cit., p. 302 : « L’homme est donc à la fois le sujet par excellence et l’objet éminent de l’admiration. C’est pour lui-même (et non pour Dieu) qu’il joue son rôle et qu’il se regarde jouer. Car en s’admirant lui-même, il admire en soi tout ce qui est admirable ».

[29] ORA p. 7.

[30] ORA p. 11.

[31] HEP, Seconde Préface, p. 253. Voir Origène, Homélie sur le Lévitique (5, 2) à propos des sacrifices offerts au Seigneur par Aaron ; « Ces offrandes cherche les au-dedans de toi et tu les trouveras à l’intérieur de ton âme… Ne t’étonne pas si je te dis que toutes ces choses sont contenues en toi : comprends que tu es toi-même un autre monde et qu’en toi il excite un soleil, une lune, aussi des étoiles… ».

[32] HEP IV, 1, pp. 195-196 : « L’homme est composé de corps et d’âme rationnelle. L’âme rationnelle s’appelle ciel : car Aristote le nomme animal mû par soi même. Et notre âme, comme le prouvent les platoniciens, est une substance automotrice […]. Le corps est nommé terre parce qu’il est une substance terreuse et pesante […]. Or, entre le corps terrestre et la substance céleste de l’âme il fut besoin d’une agrafe intermédiaire pour accoupler des natures si distantes, et à cet office fut délégué ce corpuscule spirituel et délié que médecins et philosophes appellent esprit. »

[33] ORA p. 7.

[34] COM I, 12, p. 100.

[35] HEP IV, 2, p. 197.

[36] HEP IV, 5, p. 201.

[37] Conclusion 10 sur les Sentences de Zoroastre (766), in Jean Pic de La Mirandole, Neuf cents conclusions philosophiques, cabalistiques et théologiques [CCL], trad., B. Schefer, Paris, éd. Allia, 2006, p. 191.

[38] ORA p. 21. Voir saint Ambroise, De Paradiso, 11, 51 : « Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel… ce sont nos mouvements irrationnels. Ce sont de gros ou de petits animaux, car il y a diverses sortes de passions corporelles, les unes violentes, les autres amollissantes. Quant aux oiseaux du ciel, que sont-ils d’autre que ces vaines pensées, qui telles des oiseaux, volettent autour de notre âme et l’entraînent souvent ici ou là en sens divers ? »

[39] Dans cette perspective, l’héliocentrisme ne constitue en rien une « blessure narcissique ». Cf. R. Brague, « Le géocentrisme comme humiliation de l’Homme », in Herméneutique et ontologie : Mélanges en hommage à Pierre Aubenque, dir. R. Brague et J.-F. Courtine, Paris, Puf, 1990, pp. 203-223.

[40] ORA p. 13. Voir aussi HEP V, 7, p. 215.

[41] HEP IV, 5, p. 202.

[42] HEP V, 5, p. 211.

[43] Origène, Homélies sur la Genèse, trad. L. Doutreleau, intro. H. de Lubac [4ème réimpression de la deuxième édition revue et corrigée, 1976, 1985, 2011, Première Edition : 1944], Le Cerf, Paris, I, §16, p. 69.