Dans la peau du caméléon (2/2)

Hélène Malard

SEQUENCE II – COMBLER LA DISTANCE

§3. METTRE AU JOUR

La distance à combler n’est certainement pas celle constitutive du « miracle », présentée dans la séquence précédente. Pour identifier notre nouvel objet d’étude, il suffit de partir d’un constat empirique que tout un chacun expérimente à ses dépens : les apparences sont bien souvent trompeuses, et plus radicalement encore, l’être peut être l’inverse de l’apparence. En conséquence, combler la distance revient à mettre au jour ce qui se tient à l’intérieur.

Deux types d’inversion sont possibles, l’une étant elle-même l’inverse de l’autre. La première inversion a acquis un grade de topos littéraire avec les silènes d’Alcibiade, ces grossiers personnages au cœur d’or. Avant Erasme et Rabelais, Jean Pic fut le premier humaniste à reprendre la référence platonicienne, Marsile Ficin l’ayant soigneusement éludée dans son commentaire au Banquet [1]. Tout compte fait, rien ne distingue le silène de l’huître marine : rêche et biscornue par son écorce, mais précieuse et délicate par son intérieur nacré. Si le Mirandolain convoque une telle référence, c’est apparemment pour dissocier la philosophie de la rhétorique, qui souvent sonne creux. Plus largement, les silènes renvoient au modèle ésotérique de sauvegarde des vérités sacrées, sous lequel se rangent également la parole cryptée des anciens théologiens et les paraboles du Christ :

« Et si nous sommes tenus par le vulgaire pour sordides, rudes, incultes, c’est pour nous une gloire et non point une honte. Nous n’écrivons pas pour le vulgaire mais pour toi et pour tes semblables. Ce n’est pas autrement que les Anciens écartaient les profanes de leurs mystères par leurs énigmes et les replis de leurs fables, et que nous avons l’habitude de les tenir à l’écart de nos nourritures qu’ils ne pourraient que corrompre par l’écorce amère des mots. Ceux qui veulent cacher un trésor quand ils ne peuvent le mettre à l’abri, le couvrent généralement de choses sans importance ou de rebuts afin que les passants ne le prennent pas, mais ceux qu’ils ont jugés dignes de ce présent. De même le soin des philosophes est de cacher au peuple leur doctrine. En effet vu que celui-ci ne peut ni l’apprécier ni même la comprendre, il ne convient pas que leurs écrits aient quelque chose de théâtral, de populaire qui quête les applaudissements, et qui semblerait s’accommoder au jugement de la multitude. Veux-tu que je te donne un modèle de notre discours ? Il est tout à fait pareil à celui des Silènes de notre Alcibiade. Leurs statues étaient en effet d’aspect mal dégrossi, hideux et repoussant, mais elles étaient à l’intérieur pleines de pierres précieuses, de riches et rares ornements. Ainsi si tu regardes l’extérieur, tu vois une bête sauvage, si tu regardes à l’intérieur, tu reconnais un Dieu. »[2]

A partir de ces figurines hybrides, Jean Pic forge une règle de conduite qu’il applique dans chacune de ses recherches : s’obstiner à percer l’écorce des choses pour en saisir l’essence véritable. Cette technique est celle qu’applique le pivert (« picus viridis»), cousin germain du marteau piqueur. Il n’en fallait pas plus à Cristoforo Landino pour brosser un portrait insolite de Jean P.., le bien nommé :

On sait que le Picus (picchio) possède une telle dureté du rostre, une telle solidité du bec qu’il ne se trouve de bois, fût-il aussi dur que l’os et la pierre, qu’il ne puisse forer pour y creuser artificiellement un repère et y installer son nid. Et nous, nous ne pouvons trouver parmi toutes les disciplines humaines, rien de trop difficile pour l’intellect humain que notre Pic ne puisse pénétrer à coups d’esprit (a colpi d’ingegno) pour y faire son propre nid, produire et faire croître sa propre pensée.[3]

La comparaison se justifie d’autant plus que la mythologie présente le roi Picus comme un fier résistant aux charmes de Circé. Fils de Saturne, le beau chasseur fut transformé en pivert pour avoir refusé obstinément les avances de la magicienne par fidélité à la belle Canente, dont le chant mélodieux fixait les oiseaux en plein vol.

Qu’on en convienne : cette mise au jour perforatrice opère une véritable révélation. On touche ici au point d’orgue de la « concordia » intellectuelle : non seulement les doctrines se rassemblent autour d’une même technique de dissimulation, mais en plus leur contradiction apparente est l’indice d’une affinité, insoupçonnée. La mise au jour se fait ici art des liens, parfaitement accordé au statut microcosmique de l’âme humaine :

Celle-ci attire à la lumière comme depuis les antres de la terre les vertus répandues et semées dans le monde par la bienfaisance de Dieu et elle fait moins des miracles qu’elle ne sert la nature qui les accomplit. Scrutant intimement l’harmonie de l’univers, que les Grecs nomment de façon plus expressive συμπάθεια, ayant reconnu le rapport mutuel (mutuam cognitationem) des natures, opérant en chaque chose par les charmes de sa nature et par les siens propres, elle met en lumière, comme si elle en était l’artisan, ce que l’on nomme les sortilèges des mages, les miracles qui se cachent dans les replis du monde, dans le sein de la nature, dans les secrets et les arcanes de Dieu. Comme le paysan marie les ormes aux vignes, le mage marie la terre au ciel, c’est-à-dire les forces inférieures aux dons et aux vertus des supérieures.[4]

Le premier niveau de la magie naturelle correspond seulement à l’intelligence des qualités passives et actives présentes en chaque corps naturels (la détestation de la nature pour le vide, la haine manifeste du feu pour l’eau ou de l’agneau pour le loup). C’est en revanche sous les traits du connaisseur des propriétés occultes et des affinités électives, capable de conjoindre ce qui est apte à faire avec ce qui est disposé à pâtir, que se profile la figure du mage. A cet égard, on ne manquera pas de convoquer la treizième conclusion magique, rédigée « selon l’opinion personnelle » du jeune comte : « faire de la magie n’est pas autre chose que marier le monde (maritare mundum) », grâce à la parfaite connaissance des ressorts de la nature. Or « marier le monde » suppose d’abord de contempler assidûment les « merveilles du Seigneur ». Par un juste retour, la connaissance procurée par la magie naturelle inspire des chants de louanges[5]. C’est cette logique que le Mirandolain souhaite appliquer à l’échelle de cette « merveille » qu’est l’homme : il faut d’abord comprendre sur quel principe elle se fonde pour porter encore plus haut l’exclamation de Mercure, rapportée au tout début de l’Oratio.

A plusieurs reprises, Jean Pic se réapproprie la structure organique de l’huître et en fait le modèle de la parole divine, précieusement tenue à l’abri des regards profanes sous l’écorce rêche des mots :

Mais révéler au peuple les mystères les plus secrets, ou les arcanes de la très haute divinité, cachés sous l’écorce de la loi et le vêtement grossier des mots, qu’était-ce sinon donner les choses sacrées aux chiens et jeter des perles aux pourceaux ? Tenir ces choses cachées à la foule pour les communiquer aux parfaits les seuls devant lesquels Paul affirme avoir prononcé des paroles de sagesse, ce fut donc l’œuvre non de l’humaine prudence mais d’un précepte divin. Les philosophes antiques ont très pieusement observé cette tradition. Pythagore écrivit seulement quelques lignes qu’il confia à sa fille Dama. Sur les temples des Egyptiens, les Sphinx sculptés avertissaient de garder les enseignements mystiques inviolés de la foule profane par les nœuds de l’énigme.[6]

Or, il est intéressant de noter que la structure de recouvrement s’applique tant au mode ancestral de dissimulation de la vérité qu’à la réalité humaine. Comme l’huître marine, l’homme recèle un trésor dont il ne perçoit pas toujours l’éclat :

Elle serait même faible et infirme l’âme qui, prostrée dans la contemplation du corps ne rentrerait jamais en elle-même et ne jetterait aucun regard sur les trésors de son intériorité, au point, comme le dit Asaf, d’ignorer et sa dignité et sa noblesse, pour dégénérer en une bête brute et ignare, privée des vertus de l’introspection.[7]

Ce dernier passage fait directement écho à l’injonction du même prophète, rapportée dans l’Oratio (« Vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut »[8]). La hauteur se confond avec la profondeur : l’âme ne détient pas de trésors plus précieux que ce qui gît au fond d’elle-même. Pour identifier le principe de la plus haute dignité, il faut donc se faire pêcheur de perles. On le voit, le Mirandolain n’applique pas la règle de la perforation qu’à la seule matière intellectuelle. Il s’en sert également lorsqu’il tente de pénétrer la nature humaine. Là encore, il faut aller au-delà de l’écorce pour saisir ce qui fait le propre d’un être :

[…] car ce n’est pas l’écorce qui fait la plante, mais une nature stupide et insensible ; ni le cuir qui fait le mulet, mais une âme brute et sensuelle ; ce n’est pas le corps circulaire qui fait le ciel, mais une raison droite ; ni la privation du corps qui fait l’ange, mais une intelligence spirituelle.[9]

Il existe donc des spécimens méconnus que les naturalistes feraient bien d’ajouter à leurs herbiers : des hommes plantes, à l’âme uniquement végétative, dont la caractéristique première est de « ramper par terre », comme le lierre qui s’entortille le long des murs. Plus réjouissant, il n’est pas impossible de rencontrer un astre ou un ange parmi les hommes, sans ailes ni robe étincelante : « Si tu vois un pur contemplateur, oublieux de son corps et retiré dans le sanctuaire de l’esprit, ce n’est plus ici un animal terrestre, ni un animal céleste : c’est une puissance divine revêtue de chair d’homme ». Ces inversions positives, pochettes-surprises comme les silènes, sont hélas bien rares. Il faut plutôt s’attendre à croiser des têtes de mule, alias des hommes à l’âme bestiale. Les codes du carnaval s’en trouvent bouleversés : ce ne sont plus les hommes qui se déguisent en bêtes pour effrayer les passants, mais les bêtes qui se travestissent en hommes pour ne pas perdre la face. C’est cette inversion que Jean Pic appelle « trompe-l’œil » :

« Mais si notre unité consiste simplement à asservir la raison au sens, le seul empire sera la loi des membres, et notre unité sera fausse : nous ne serons pas vrais. On nous appellera hommes, et nous paraîtrons en être, je veux dire des animaux vivants par la raison, mais nous serons des bêtes brutes n’ayant pour loi que l’appétit des sens. Nous ne serons plus qu’un trompe l’œil pour ceux qui nous verront, et auprès de qui nous habiterons : l’image ne correspondra plus à son original. »[10]

« Et je sais qu’il n’a pas manqué naguère de gens pour condamner mon entreprise, ni de gens qui la condamnent encore. D’ordinaire, ceux qui agissent avec droiture et piété en faveur de la vertu soulèvent au moins autant, pour ne pas dire plus, d’aboiements hargneux que ceux qui agissent avec injustice et perversité en faveur du vice. »[11]

« Et pourtant les chiens hurlent après moi que j’ai accumulé, pour étaler leur nombre, des miettes et des broutilles, comme si toutes ces questions n’étaient pas les plus ambigües et les plus controversées, celles sur lesquelles s’affrontent les principales écoles – comme si je n’avais pas proposé des choses ignorées et jamais éprouvées de ceux-là mêmes qui s’attaquent à moi en s’estimant princes des philosophes. »[12]

Pellegrino Tibaldi, « Ulysse et Circé », v. 1554, Bologne, Palazzo Poggi, salle II[13].

http://www.mediterranees.net/mythes/ulysse/epreuves/circe/circe iconographie.html

« Si tu vois un homme livré à son ventre ramper par terre, ce n’est plus un homme que tu vois, c’est une plante.

Si tu vois quelqu’un, aveuglé comme par Calypso dans les vains mirages de la fantaisie et asservi aux sens dans l’entraînement de séductions qui le détruisent, ce n’est pas un homme que tu vois, c’est une bête. »

Oratio, op. cit., p.11.

L’erreur serait de mettre sur le même plan les deux types d’inversion, les modestes silènes et les hommes à l’âme bestiale. La première catégorie n’appelle pas nécessairement réparation : il est bon que certains trésors restent celés, à l’abri des regards profanes. Seuls les contes de fées lèvent finalement la contradiction, en attribuant par exemple à une pauvre souillon un rang (et une robe) à la hauteur de son âme. Pour sa part, la seconde catégorie d’inversion, ou « trompe l’œil », est une imposture qu’il importe urgemment de faire éclater.

Un troisième type d’inversion nous a manifestement échappé. Les tours de Circé sont décidément redoutables. A côté des silènes et des hommes à l’âme bestiale, il faut mentionner le modèle des compagnons d’Ulysse métamorphosés en bêtes. Là encore, méfions-nous des apparences : ces bêtes n’ont pas tout à fait cessé d’être hommes. L’enjeu est alors de faire sortir l’homme de la bête, comme Jonas de la baleine.

Contrairement au mage lieur, l’enchanteresse disjoint le lien occulte noué par le Créateur entre la condition humaine et sa vocation rationnelle. L’homme métamorphosé en bête finit par oublier la suréminence qui était la sienne et, à plus forte raison, le principe qui l’élevait au-dessus de toutes les créatures. Cette idée est parfaitement illustrée par la Circé de Giambattista Gelli (1549), savoureux pastiche de l’Oratio mirandolienne. Sur le départ, Ulysse demande à la magicienne de rompre ses maléfices en redonnant leur forme humaine à ses valeureux compagnons. Circé s’étonne d’une telle requête : aucun n’acceptera de faire machine arrière. En définitive, ne voulant ni froisser son ancien amant ni redonner à ces animaux leur état originel contre leur gré, la fille du Soleil leur rend momentanément la parole et la raison. Ulysse peut ainsi converser librement avec chacun d’eux. Sur les onze dialogues, dix se concluent par le refus catégorique de reprendre forme humaine. Les raisons avancées sont classiques : les apprentis animaux dénoncent en fil indienne les misères et les vices de la condition humaine et exaltent la prévoyance de la nature qui délivre aux bêtes un savoir inné. Dans cette perspective, le « miraculum » humain n’est qu’un vain mirage. Pour convaincre ses anciens compagnons, le héros se lance alors dans une véritable odyssée conceptuelle, à la recherche du principe susceptible de faire pencher la balance. Mais comme Jean Pic dans l’incipit de son Oratio, Ulysse part au début sur des fausses pistes, ce qui lui vaut, dans les dix premiers dialogues, de grands moments de solitude. Sous un apparat grotesque, la fable de Gelli met le doigt sur une thèse chère au Mirandolain. L’origine de l’abrutissement de l’homme n’est pas fondamentalement extrinsèque (une source voluptueuse par exemple), mais intrinsèque : l’ignorance du principe de dignité humaine. Une telle méconnaissance risque non seulement de givrer le mécanisme électif mais menace plus sérieusement de le briser en mille morceaux. Jean Pic est très clair sur ce point : la faute originelle ne retire pas à l’homme son principe de dignité, mais ses fautes personnelles le mettent sérieusement en péril. On mesure ainsi l’importance de la quête entreprise dès l’incipit de son Oratio : il est bon de célébrer avec Mercure la dignité humaine, mais il est encore meilleur de connaître ce qui la fonde.

Ainsi, Jean Pic présente la magicienne comme un simple catalyseur : c’est parce que l’âme dispose d’une partie sensitive que la métamorphose est rendue possible. Circé (et son troupeau) n’éloigne donc pas l’homme de ses dispositions naturelles mais du sentiment de responsabilité que Dieu a mis en lui :

Si tu vois quelqu’un aveuglé comme par Calypso dans les vains mirages de la fantaisie, et asservi aux sens dans l’entraînement de séductions qui le détruisent, ce n’est pas un homme que tu vois, c’est une bête.[14]

Aussi tous ceux que cet amour divin enflamma ont pour la plupart aimé quelque jeune homme de nature noble, dont la vertu était d’autant plus prisée qu’elle habitait un beau corps, bien loin de s’efféminer avec un troupeau de mérétrices inaptes à contribuer au progrès de l’esprit, mais expertes comme Circé à faire de l’homme une bête.[15]

Et apprenons de Platon dans sa République que nous avons chez nous divers genres de bêtes brutes, si bien que ce paradoxe des Pythagoriciens n’est pas difficile à croire, s’il est bien entendu : à savoir que les méchants hommes passent chez les bêtes. Car il y a en nous, et même dans nos entrailles, des bêtes brutes, de sorte que pour passer en eux, le voyage n’est pas long à faire. De là sont sortis les contes qu’on a écrits sur Circé, et le dicton de Théocrite que ne pourraient être endommagés par les breuvages de Circé ceux que les déesses, vertus et sagesse regarderaient d’une œil bienveillant.[16]

Quel miracle ce serait plutôt qu’à toi seul entre tous les mortels le chemin du ciel se fût ouvert sans aucune peine, comme si le monde cessait aujourd’hui pour la première fois d’être trompeur et le démon d’être mauvais comme si tu n’étais plus dans cette chair, qui désire contre l’esprit, et qui si nous ne veillons attentivement à notre salut, nous transforme par la tentation, enivrés par ces coupes circéennes en des sortes de bêtes monstrueuses.[17]

On le voit, les références à l’enchanteresse émaillent la prose mirandolienne. Reprenons la première citation : « Si tu vois quelqu’un aveuglé comme par Calypso dans les vains mirages de la fantaisie, et asservi aux sens dans l’entraînement de séductions qui le détruisent, ce n’est pas un homme que tu vois, c’est une bête ». A en croire cet avertissement de l’Oratio, la « vis imaginativa » est aussi nocive que les tours de magie des Calypso et autres Circé, allégories de la concupiscence charnelle. Cette phrase est vraisemblablement à l’origine du De Imaginatione de Jean-François Pic, le neveu et testamentaire du Mirandolain. On peut brièvement résumer sa position. L’imagination n’est pas condamnable en soi mais se définit par sa profonde ambivalence. Il transpose ainsi au niveau de l’imagination la dimension redoutable du libre choix, maintes fois décrite par son oncle :

Il est vrai qu’encore qu’elle soit nécessaire l’imagination est cependant grossière et dépourvue de jugement droit sans l’aide d’une autre puissance qui la dirige ; en obéissant à cette dernière, elle fait le bonheur de l’homme, en lui désobéissant, elle le condamne. Car si bien conseillée, elle résiste aux voluptés qui séduisent les sens et tirent vers le bas et tend vers les régions supérieures, elle entraîne alors avec elle le sens rebelle, en dépit des réticences et des résistances de celui-ci. Si au contraire, obéissant aux sens, elle refuse d’assumer la tâche qu’est la vertu, sa force est alors si grande qu’elle affaiblit le corps et obscurcit l’âme à tel point que l’homme se dépouille de son humanité et se travestit en bête brute (et brutum induat). Pour cette raison, nous pouvons affirmer sans difficulté que de façon générale, tous les biens comme tous les maux peuvent dériver de l’imagination.[18]

Celui qui s’efforce de dominer la fantaisie se maintient dans cette dignité en laquelle il a été créé et placé, dignité qui l’invite constamment à diriger la pointe de son esprit vers Dieu, le père de tous les biens, et à ne déchoir d’aucune manière de l’adoption divine en laquelle il a été reçu. Au contraire, celui qui suit les ordres de la sensation tortueuse et de l’imagination trompeuse perd immédiatement sa dignité (amissa protinus dignitate) et dégénère en brute (in bruta degenerat). Comme le dit le Prophète, il est au même niveau que les bêtes sans raison et semblable à elles. Mais il me semble que l’homme qui par sa propre malice, se charge en brute au mépris de l’ordre instauré par la majesté divine, doit être tenu pour pire encore et de moindre valeur que les bêtes elles mêmes ; parce qu’ayant été créé et placé à ce rang dans l’ordre de l’univers pour s’élever vers Dieu le Très Haut, il préfère descendre vers les régions inférieures et, oublieux de sa dignité, rejoindre les quartiers des bêtes (et quae partes bestiarum sunt suae oblitus dignitatis obire). Celles-ci ne sont pas des bêtes brutes par leur faute, mais du fait de leur forme spécifique. Si l’homme en revanche adopte la vie et les mœurs des bêtes brutes, c’est parce qu’il érige son imagination en principe et maîtresse ; c’est par sa propre malice qu’il se place plus bas que les bêtes, d’autant plus bas qu’il détruit et pervertit l’ordre de la majesté divine en dégradant sa nature, dont il devait user pour atteindre sa fin la plus propre.[19]

Le deuxième passage mérite quelques commentaires. Selon Jean-François, l’homme perd sa dignité constitutive lorsqu’il fait prévaloir l’imagination sur la raison, la part sensitive sur la part rationnelle. La sentence est immédiate et sans appel (« amissa protinus dignitate »). A l’en croire, la métamorphose en bête, qui place l’homme en-dessous de la gent animale (comme la métamorphose en ange place l’homme au-dessus des bataillons angéliques), découle d’un mauvais ordonnancement. La perte de la dignité consécutive à l’abrutissement répète, à l’échelle humaine, la chute du premier ange.

Or les textes de Jean Pic semblent soutenir la position inverse : l’abrutissement ne provoque pas radicalement la perte de la dignité mais dérive d’un sentiment de perte, autrement dit, d’une méconnaissance du principe de la dignité. Le modèle est moins satanique qu’adamique :

Oublieux de notre propre dignité, oublieux de notre patrie et de notre père céleste, nous qui sommes nés libres, nous nous en ferions volontairement l’esclave [des impies], et vivant misérablement avec eux, mourant plus misérablement encore, nous souffrions enfin des feux éternels de la manière la plus misérable ? Ô esprit aveugle des hommes, ô cœurs aveugles, qui ne voit, plus clairement que le jour, que ces choses sont plus vraies que la vérité elle-même ?[20]

A ce titre, le prologue à la quatrième exposition de l’Heptaplus traitant du « microcosme, c’est-à-dire de la nature de l’homme », doit attirer notre attention. L’injonction delphique (« connais-toi toi-même ») est jointe à l’exhortation du Cantique des cantiques par laquelle la Fiancée est sommée de reconnaître sa beauté, sous peine de rejoindre les troupeaux :

Rentrons donc en nous-mêmes et voyons, comme dit le prophète, combien de biens Dieu a faits à notre âme : de peur que, si d’aventure elle est trouvée moins diligente à se reconnaître, elle n’entende le Père, dans les Cantiques, lui dire : « Si tu t’ignores toi-même, ô belle entre les femmes, sors et va-t-en après le train de tes troupeaux. » Voyez quelle peine nous attend si nous sommes ignorants de nous-mêmes ! Il faut s’en aller loin du Père, et par ce départ il s’ensuit que nous soyons déshérités. Est-il chose plus malheureuse ? Et il nous faut sortir de nous, d’autant que l’esprit n’est pas chez soi lorsqu’il ne se voit point. Or qui sort de soi-même est arraché de soi. Et qu’y a-t-il de plus fâcheux ? Il faut s’en aller finalement après les pas de nos troupeaux, c’est-à-dire suivre la trace des bêtes qui sont en nous, dont nous parlerons suffisamment par la suite en leur lieu : mais qu’y a-t-il de plus misérable, de plus digne de dédain et mépris, que nous devenions laquais et estaffiers des bêtes, sur lesquelles la nature entend que nous ayons la seigneurie ? Par là, marchant non dans les traces des animaux mais dans celles de Moïse, rentrons au-dedans de nous, rentrons, dis-je au sérail de notre âme, et que le prophète nous y donne entrée, afin que nous reconnaissions en nous, aussi bien tous les mondes que notre Père et notre vraie patrie. [21]

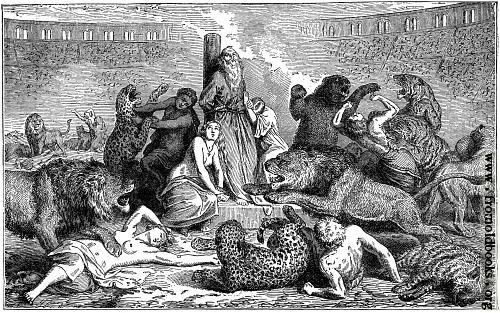

En résumé, l’homme ne se tient en dehors du troupeau qu’en se tenant en lui-même, pleinement conscient de la dignité qui est originellement la sienne. Nul besoin de se transformer en bête pour mettre en péril sa dignité. Il suffit de la jeter aux oubliettes. Avant le discours que Dieu lui adresse, Adam manque de lui demander réparation ; preuve qu’il ne parvient pas spontanément à croire au « miracle » de sa dignité. Tant que la métamorphose en bête n’est pas complètement achevée, tant que subsiste un îlot d’humanité, comme sur la fresque de Tibaldi (cf. illustration), on doit garder espoir : l’homme peut décider à tout moment de remonter la pente rationnelle. Allons plus loin. Si l’homme n’accroît pas fondamentalement sa dignité en se rapprochant de l’ange, il ne la réduit pas totalement à néant en se rapprochant de la bête. La dignité est menacée dès lors que l’homme désespère d’être fondamentalement un miracle et ne voit aucune bonne raison d’en être un.

Ceci posé, comment faire sortir l’homme de la bête ? Là encore, la fable de Gelli met la puce à l’oreille. On s’en souvient, c’est à la pointe de l’épée qu’Ulysse a pu conclure un pacte d’alliance avec Circé (cf. illustration). Une nouvelle fois, il lui faut brandir une lame à double tranchant en révélant le principe de la dignité humaine – le libre choix, capable du pire comme du meilleur. C’est par cette lame que la nature humaine constitue la fine pointe de la création :

L’Eléphant (E) : Et quelle augmentation de dignité donne à l’homme cette volonté libre que vous élevez si haut ?

Ulysse (U) : Une si merveilleuse dignité que ce n’est qu’à cause de cette liberté absolue que les sages d’Egypte ont, comme je l’ai déjà dit, nommé l’homme le chef d’œuvre de la nature.

E : Et pour quelle raison ?

U : Parce que toutes les autres créatures ont reçues une certaine loi, par laquelle elles ne peuvent arriver à une autre fin qu’à celle qui leur a été déterminée par la nature sans pouvoir en aucune manière sortir des bornes qu’elle leur a prescrites, au lieu que l’homme peut arriver par le moyen de la liberté de sa volonté à une fin ou plus noble ou moins noble selon son choix, en se tournant ou vers les choses qui lui sont inférieures ou vers celles qui sont au dessus de lui. Car s’il s’attache trop à son ventre, tenant la bouche et les yeux continuellement tournés du côté de la terre, il deviendra semblable aux plantes, s’il s’abandonne trop aux plaisirs des sens, il ressemblera bientôt aux bêtes, mais si tournant des yeux vers le ciel, il en examine la beauté par le moyen de la Philosophie, et s’il considère avec soin l’ordre admirable de la nature, d’animal terrestre qu’il était, il se changera en un animal tout céleste. Enfin, si méprisant absolument tous ces attachements au corps, il se donne tout entier à la contemplation des choses divines, il participera en quelque manière à la nature de la divinité. Qui pourrait donc s’empêcher d’admirer cet homme, qui non seulement est le plus noble, et le maître de tous les animaux, mais qui a même reçu de la nature le pouvoir de devenir ce qui lui plaît.[22]

La boucle est enfin bouclée, la Circé de Gelli peut se finir comme l’Oratio a commencé : avec la formule de Mercure et le constat d’une admiration générale :

E: C’en est assez Ulysse, n’en dites pas davantage, faites moi quitter promptement la forme où je me vois pour reprendre celle des hommes. Car j’avais tout perdu lorsque Circé m’avait métamorphosé en Eléphant.

U : Je t’accorde avec plaisir ce que tu demandes par le pouvoir qu’elle m’en a donné.

A (Aglafeme redevenu homme) : Oh la belle chose ! oh la merveilleuse chose que d’être homme ! que je le connais mieux que je ne faisais autrefois, depuis que j’ai éprouvé l’une et l’autre condition, que la lumière paraît belle à ceux qui ont accoutumé d’être dans les ténèbres, et qu’on trouve de charmes au bien, quand il y a longtemps qu’on endure le mal ! oh que je plains ceux qui aiment mieux vivre comme des bêtes pour conserver un peu de plaisir qui est attaché aux sens et à la partie animale de notre âme. […] Que toute la nature écoute cet hymne, taisez-vous forêt, vents retenez vos haleines, pendant que je chanterai les louanges du premier moteur de cet ordre admirable que nous voyons dans l’univers, la première cause de toutes les choses corruptibles et incorruptibles.[23]

On l’a bien compris, la mise au jour implique ici de rappeler en quoi consiste le principe de dignité. Contrairement au chant du cygne, sonate au clair de lune, le chant du coq annonce une aube nouvelle :

Enfin, il [Pythagore] nous ordonnera de nourrir le coq (ut gallum nutriamus), c’est-à-dire de rassasier de nourriture solide et d’ambroisie céleste la partie divine de notre âme, en lui donnant la connaissance des choses divines. C’est de coq que le lion, c’est-à-dire toute puissance terrestre, redoute et craint l’aspect. C’est de ce coq que nous lisons chez Job qu’il fut doté d’intelligence. C’est lorsque ce coq chante que l’homme égaré revient à lui. C’est ce coq qui chante à l’aube de chaque jour tandis que les astres matinaux louent Dieu. C’est ce coq que Socrate mourant, puisqu’il espérait unir la divinité de son âme à la divinité du macrocosme, alors qu’il était désormais au-delà de tout risque de maladie, a proclamé devoir à Esculape, c’est-à-dire au médecin des âmes.[24]

Chant d’espoir, de résistance, de conquête aussi, ce chant matinal redoublerait presque les cuivres que le candidat à la dispute entend sonner à la fin de son Oratio : « […] Pères très excellents, que je vois non sans plaisir, cuirassés et armés, attendre le combat, comme si retentissaient les trompettes pour augurer heureusement du succès, marchons au combat »[25]. Mieux, il fait éclater un « Tuba mirum » dont le caractère « merveilleux » provient du fait qu’il semble mystérieusement sortir de nulle part, les trompettes se dérobant aux yeux du public. De même, le chant du coq résonne depuis les profondeurs de l’âme, là où Dieu, le sixième Jour, a choisi d’ancrer l’essence humaine et le principe de sa dignité. Si l’âme fait retour sur elle-même, elle se rabat nécessairement sur cette terre d’élection – la partie rationnelle – qui est aussi sa terre natale. Le Commento à la chanson d’amour assimile ce niveau au quatrième degré de l’amour. Parvenue à un tel échelon, l’âme humaine peut enfin prendre la parole et reconnaître solennellement en quoi consiste sa dignité propre :

Elle comprend alors que tout ce qui est enraciné dans la matière est particulier et que cette universalité ne provient pas en somme de l’objet sensible extérieur mais de sa clarté et de sa faculté intrinsèques. Elle se dit : ‘‘Si cette beauté reflétée dans les miroirs ténébreux des images sensibles ne m’apparaît que grâce à la puissance de ma clarté, il est de raison qu’en regardant dans le miroir de ma substance je doive la voir plus clairement, dépouillée des opacités et des ténèbres de la matière’’. Ainsi, se retirant en elle-même, elle peut voir l’image de la beauté idéale, que lui communique l’intellect.[26]

Plus singulièrement, l’Oratio ne projette pas la dignité dans un horizon immatériel qu’il s’agit de rejoindre à l’issue d’un itinéraire, mais elle fait dépendre la dignité de la simple reconnaissance de ce qui constitue en propre l’essence humaine. L’enjeu est donc moins celui d’une dignité à acquérir que celui d’une dignité déjà existante mais constamment mise à l’épreuve, dont il faut à tout prix se rappeler le principe. Raison pour laquelle la partie rationnelle se poste au milieu de l’âme comme une sorte de sentinelle tenue d’accomplir une éternelle ronde de nuit[27].

L’autre mission de la sentinelle est de sonner la charge pour répliquer à une offensive extérieure : « C’est de coq que le lion, c’est-à-dire toute puissance terrestre, redoute et craint l’aspect ». Le lion représente, comme on s’en doute, la partie sensitive de l’âme humaine, toujours prête à sortir de ses gonds. Au coq d’émettre alors un signal d’appel et de proclamer en même temps l’inviolabilité de la concorde intérieure : « Tandis que si notre homme n’a fait que demander une trêve aux ennemis, il devra réprimer les emballements effrénés de la bête multiforme, les menaces, les colères et les fureurs du lion »[28]. Si Jean Pic met en scène la lutte de la raison avec les sens sur le modèle du combat entre Hercule et le lion de Némée, Origène avant lui mettait à l’arrière plan de sa charge offensive le duel opposant l’archange Michel au dragon : « Avons-nous regardé « une femme avec concupiscence », voilà en nous un reptile venimeux ; mais si nous avons le sens de la retenue, une maîtresse égyptienne aura beau s’éprendre de nous, nous devenons des oiseaux ; laissant entre ses mains les vêtements égyptiens, nous échapperons d’un coup d’aile (evolabimus) à d’infâmes embûches »[29].

§5. METTRE EN FUITE

Les derniers mots d’Origène confirment l’un de nos points de départ : le miracle, par définition, échappe. On se demandera alors si la distance entre l’homme et sa vocation rationnelle n’est pas comblée pour lui permettre d’en creuser une nouvelle. L’oiseau fabuleux ne se résume pas à la seule espèce du phénix. Le corpus mirandolien en recense plusieurs autres, dont la plus stupéfiante est sans nul doute l’homme oiseau. Etrangement, la référence directe que convoque Jean Pic n’est pas explicitement le Phèdre platonicien, mais les Oracles chaldaïques :

Selon les écrits de ses interprètes chaldéens, Zoroastre a dit que l’âme est ailée : lorsque ses ailes tombent, elle est précipitée dans le corps, tandis qu’elle remonte vers les hauteurs lorsqu’elles poussent. Comme ses disciples lui demandaient comment ils obtiendraient une âme bien ailé, il leur répondit : « Arrosez vos âmes avec les eaux de vie. »[30]

Lorsqu’elle se rabat sur sa partie intellectuelle, l’âme humaine prend justement la forme d’un ange, selon le modèle cabalistique de la métamorphose d’Enoch en Métatron[31]. Or, revêtir la forme d’un ange implique d’assumer les métaphores animales que l’esprit humain lui attribue par défaut de conformité avec la simplicité des substances immatérielles. Le point de référence est ici le dernier chapitre de la Hiérarchie céleste :

Mais comme j’ai, me semble-t-il, dans la mesure de mes moyens, suffisamment parlé de ces choses, il faut passer à l’exégèse sacrée des figures de bêtes sauvages qui symbolisent saintement les esprits célestes. En ce qui concerne la forme du lion, on doit penser qu’elle manifeste ce qu’ils ont de dominateur, de puissant, d’indomptable, la façon dont ils imitent, autant qu’ils le peuvent, le secret de l’ineffable Théarchie en dissimulant les traces de leur intellection et en enveloppant mystérieusement et sans arrogance cette ascension vers la Théarchie que leur permet une divine illumination, – la forme du bœuf, qu’ils sont puissants, dans la force de l’âge, qu’ils ouvrent des sillons intellectuels pour recevoir les pluies célestes et fécondantes, et les cornes leur invincible vertu protectrice ; – celle de l’aigle leur caractère royal, leur force ascensionnelle avec quelle célérité, quelle promptitude, quelle vigilance, quelle vitesse, quelle ingéniosité ils saisissent la nourriture qui les fortifie, et comment dans une vigoureuse tension de leurs facultés visuelles, ils contemplent, librement, droitement et sans décliner, le rayon sans envie et multi-lumineux qui émane du soleil théarchique ; – celle des chevaux, leur obéissance et leur docilité, s’ils sont blancs leur éclat aussi parent qu’il se peut de la Lumière divine, bleu foncé leur caractère mystérieux, rouge leur incandescence et leur activité, pie l’union qu’ils établissent entre réalités opposées grâce à leur puissance de transmission, et comment ils lient, par conversion ou de façon providentielle les êtres de premier rang à ceux de second rang et les seconds aux premiers. [32]

La forme du lion exprime l’autorité et la force des anges, celle du bœuf, leur vigueur, celle de l’aigle, leur élévation royale, et enfin, celle du cheval, leur docilité et leur obéissance. Jean Pic réinvestit le texte source de Denys – le livre d’Ezéchiel – lorsqu’il défend la thèse d’une multiplicité de créatures angéliques contre le principe qui réduit le nombre d’intelligences spirituelles au nombre de sphères célestes. Non seulement les animaux peuvent désigner métaphoriquement des vertus angéliques mais en plus ils fournissent le modèle selon lequel s’organisent les escadrons angéliques :

Il s’ensuit qu’une multitude d’habitants, comme les poissons, oiseaux et bêtes à quatre pieds, est donnée par les éléments où certainement de grandes difficultés m’eussent pressé, tels qu’il n’y en a nulle part ailleurs dans toute cette œuvre, si Esaïe ne m’eût prêté la main, chez qui nous trouvons les Séraphins ailés, et Ezéchiel, où si nous ajoutons fois aux Hébreux, les oiseaux et bêtes brutes nous montrent les substances spirituelles, si même les anciens Hébreux n’accouraient à notre aide, qui tous veulent que l’angélique troupe soit en ce lieu désignée par Moïse. Disons donc, talonnant leur trace qu’ici est rejetée par le Prophète l’erreur des philosophes qui ont nié que chacune d’elles commandait ensuite à une multitude nombreuse, ainsi que les colonels sont obéis des légions (ce qu’affirment les théologiens). Donc, lorsque nous pensons qu’il n’y a neuf escadrons des anges, et que chaque cohorte est pourvue de son capitaine, prenons que ce chef et colonel est comme la grande sphère, et le régiment qui le suit aussi bien comme ses concitoyens que comme son ornement. De même que les poissons sont à la fois les habitants et l’embellissement de l’eau, de même les oiseaux de l’air, les bêtes de la terre et les étoiles du huitième globe. Et alors ce passage de Daniel sera véritable : « Dix fois mille l’assistaient, et mille milliers l’administraient. »[33]

Parmi les formes animales que peuvent revêtir les substances spirituelles, et chez Jean Pic, l’âme humaine repliée sur sa partie intellectuelle, celle de l’aigle doit retenir notre attention. Dans l’Oratio, les aigles qui supportent sans fléchir les rayons du soleil représentent la dernière étape d’un itinéraire rythmé en trois temps : la purification, l’illumination et la perfection :

Faites attention ô Pères, et considérez soigneusement ce que signifient ces dogmes de Zoroastre : évidemment rien d’autre que notre devoir de purifier les souillures de nos yeux par la science morale comme par les eaux occidentales, de diriger droit leur regard vers le bien par la dialectique comme par une boussole boréale puis dans la contemplation de la nature, nous habituer à supporter la lumière encore faible de la vérité, comme le berceau du soleil naissant, afin que grâce à la théologie et au culte saint de Dieu, nous puissions supporter sans fléchir comme des aigles dans le ciel les rayons fulgurants du soleil de midi.[34]

On le voit, le rapprochement métaphorique entre l’homme et l’animal ne désigne pas seulement la dégénérescence causée par le rabattement de l’âme sur sa partie sensitive. Bien au contraire, l’âme humaine est animalisée lorsqu’elle accède à sa partie intellectuelle et plus encore lorsqu’elle se recueille en sa partie rationnelle, à l’emplacement même où Dieu a ancré sa spécificité. En raison du double privilège qui est le sien – se tenir à égale distance de toutes les formes créées et pouvoir librement configurer son essence – l’âme rationnelle ne saurait être décrite de plein front. Seule une théologie poétique peut légitimement se risquer à l’approcher, tout en respectant une distance réglementaire.

La distance avec l’autre monde comblée (et non creusée, pour une fois) par la métamorphose animale est une donnée propre à l’art maniériste. La métamorphose, même la plus vile de toutes, celle en plante, n’incline plus vers la terre, mais tire vers le haut. Il n’y a qu’à songer à la Daphnée du Bernin. Après l’homme plante, ajoutons dans nos herbiers traditionnels une espèce encore plus exceptionnelle : une plante ange, dont les racines poussent au ciel. La Circé de Gelli se referme d’ailleurs significativement sur l’ardente prière d’Aglafeme, redevenu homme mais encore à distance de son port d’attache :

Fuyons donc Ulysse, fuyons ces bords infortunés où la trompeuse Circé ne se contente pas de faire les enchantements et les flatteries vivre les hommes comme des bêtes mais où elle a même la cruauté de les transformer en des corps de bêtes d’espèces différentes. Retournons à notre patrie où nous vivrons librement, et selon les règles de la raison, ne cherchez plus à voir cette cruelle enchanteresse de peur que par quelques nouveaux charmes elle ne vous retienne encore dans son détestable Royaume ![35]

Jean Pic a donné au désir de fuite une dimension hautement théologique. La « vallée des merveilles », ce monde sensible où le miracle humain peut lui-même poser les limites formelles de son essence, est aussi une « vallée des larmes » :

Or puisque tandis que nous sommes exilés de notre pays et que nous vivons dans la nuit et les ténèbres de cette vie présente, nous usons beaucoup plus de la partie qui glisse au sens (d’où vient que nous opinons plus que nous ne savons) mais que lorsque luira le jour de la vie future, détachés des sens et tournés vers la divinité, nous entendrons par l’autre partie supérieure, il est dit fort proprement que le soleil préside au jour et la lune à la nuit.[36]

A ce sujet, une image ne cesse de revenir sous la plume de Jean Pic, dès ses sonnets toscans (1484). L’un d’entre eux décrit les misères d’un oiseau aux ailes empêtrées dans les branches : « Me voici pris comme poisson en nasse / comme oiselet l’aile empêtrée aux branches, je suis en la prison sans voir d’issue / mais volontiers heureux, ardent encore »[37]. Les lacs dont il est ici question sont tissés par un amour que le Commento qualifie de « bestial », empreint d’un désir charnel démesuré. Presque dix ans plus tard, une des lettres morales à son neveu reprend la même image : « Et cependant nous ne faisons pas ce que nous devons faire, mais nous restons plantés dans la fange dont nous souhaitons en vain nous arracher »[38]. En guise de riposte, l’âme humaine ne peut qu’ardemment chercher à retrouver l’usage de ses ailes maltraitées. Toutefois, la doctrine du « contemptus mundi » désigne moins un mépris du monde qu’une ferme volonté de dépasser « la vallée des larmes ». Un passage de l’Oratio trahit, à côté du rêve plotinien de rejoindre ici-bas la cité de Dieu, la tentation de fuir le monde à tire-d’aile :

« Qui ne voudrait laisser de côté toutes choses humaines, mépriser les biens de la fortune, négliger ceux du corps, pour devenir le commensal des dieux alors qu’il est encore sur terre, et, être mortel imprégné du nectar de l’éternité, recevoir le don de l’immortalité ? Qui ne voudrait être atteint de ce délire socratique chanté par Platon dans le Phèdre, fuir rapidement d’ici (du monde qui est sous la domination du Malin), se porter d’un vol prompt, par le mouvement des ailes et des pieds à la Jérusalem céleste ? »[39]

« Appelés avec tant de douceur, invités avec tant de bonté, les pieds ailés comme des Mercures terrestres, nous volerons vers l’étreinte de cette bienheureuse mère, et nous jouirons de la paix désirée, grâce à laquelle toutes les âmes non seulement s’accordent en un unique esprit, qui est au-dessus de tout esprit, mais d’une manière ineffable se fondent complètement dans l’un. »[40]

« Qu’il suffise jusqu’ici que découvrant les mystères de Moïse, nous ayons selon la force de notre entendement disputé du monde céleste. Mais maintenant qui me donnera des ailes comme celles de la colombe, des ailes argentées et brillantes d’or blanc, que je m’envole vers la région supracéleste, où est le vrai repos, la vraie paix et tranquillité, j’entends celle que ce corps visible et mondain ne peut donner même à mes yeux dessillés, vous esprits supramondains, et je contemplerai les merveilles de votre cité, où Dieu est réservé à ceux qui le craignent, ce que l’œil n’a point vu, ni l’oreille écouté, ni le cœur jamais pensé. »[41]

La remarque n’est pas gratuite : la connaissance de soi fait non seulement affleurer le principe de dignité et la présence de Dieu en soi, mais il semble aussi nourrir un désir de fuite. Qu’on ne se méprenne pas toutefois : ce désir n’est pas motivé par l’envie de creuser une nouvelle distance entre la terre et la forme humaine, mais par le besoin vital de renouer un lien distendu avec la patrie céleste. Voilà donc pourquoi le dieu qui proclame la dignité humaine au seuil de l’Oratio fournit aussi un modèle pour fuir le monde (« comme des Mercures terrestres »).

CONCLUSION – FABULA RASA

En lisant ce titre conclusif, « fabula rasa », l’expression figée « tabula rasa » vient immédiatement à l’esprit, par surimpression. Elle évoque instantanément chez nous la description par saint Thomas d’Aquin de l’intellect humain, en contrepoint de l’intellect angélique. Les espèces intelligibles des choses sont reçues par les anges de Dieu dès leur création. L’ange naît pourvu de ces représentations qui lui permettent d’intelliger en acte la totalité du réel. Or, si chaque substance séparée (et chaque animal) est « plena formis », l’intellect humain n’est qu’une « tabula rasa », comme le disait déjà Aristote, entièrement redevable de ses objets. En se glissant dans la discussion, Jean Pic aurait vraisemblablement ajouté que cette page blanche laisse par définition carte blanche ; bien sot celui qui s’en lamente. Aussi le système d’interprétation prisé à la fin du Quattrocento, loin de se réduire à une grille de sens fixée à l’avance, obéit aux ressorts plus obscurs de la gnose alchimique. Ce type bien spécial d’herméneutique répond fidèlement à l’idée d’une métamorphose continue, symbolisée par la double figure de Mercure et du caméléon. L’interprétation devient infinie, permet toutes les incertitudes, mais aussi toutes les possibilités[42].

Il n’y a pourtant qu’une seule réponse à l’énigme que pose implicitement Mercure, au seuil de l’Oratio. Or si chacun s’accorde en principe avec le dieu ailé pour voir en l’homme un « grand miracle », le principe de la dignité humaine fait débat. Ouvrons une dernière fois notre bestiaire fabuleux. On s’en souvient, l’homme ne gagne pas vraiment à être comparé au phénix, pourtant merveille des merveilles. De fait, la peau indéterminée de caméléon ne donne pas à l’homme l’immortalité, comme l’aurait fait la toison d’or. La cape fabuleuse s’apparente plutôt aux peaux qui recouvrent le Temple divin, à l’éclat multicolore, dont l’Oratio nous offre une vision fugitive[43]. C’est donc en gardant sur son dos (ou sur l’âme) la peau du caméléon que l’homme adhère fermement à ce qui le rend à l’image de Dieu.

Si elle donne le vertige, l’âme « tabula rasa » n’a pas peur du vide. Elle s’en réjouit. L’homme surpasse toutes les créatures par sa capacité à déambuler sur l’échelle, de haut en bas. Mieux, c’est précisément parce qu’il peut descendre plus bas que les bêtes, au stade végétatif, que l’homme dépasse souverainement les anges. L’échelle de l’Oratio est donc moins celle d’Aristote que de Jacob. Mais contrairement aux apparences, l’équilibriste humain ne cherche à imiter personne, pas plus les anges que les bêtes. Condamné au vertige[44], il entend seulement éprouver le redoutable principe de sa dignité. Tout compte fait, n’est-ce pas le propre du « merveilleux » que de faire tourner la tête… en l’ayant soi-même tournée ?

[1] Platon, Le Banquet, 215a [trad. L. Brisson] : « Je maintiens donc que Socrate est on ne peut plus pareil à ces silènes qui se dressent dans les ateliers de sculpteurs, et que les artisans représentent avec une syrinx ou un aulos à la main ; si on les ouvre par le milieu, on s’aperçoit qu’ils contiennent en leur intérieur des figurines de dieux. »

[2] Lettre à Ermolao Barbaro, op. cit., p. 259-260. Voir Erasme, « les Silènes d’Alcibiade », in Œuvres choisies, présentation, traduction et annotations, J. Chomarat, Paris, Le Livre de poche classique, 1991, p. 402 : « Les silènes d’après le nom des compagnons de Bacchus étaient des « figurines fendues d’une manière telle qu’on pouvait séparer les deux parties et ouvrir la figurine : fermées, elles ne présentaient qu’une apparence risible et déformée de joueur de flûte, mais ouvertes, elles montraient soudain une divinité. »

[3] Lettre de Landino à Salviati (1489, Opera I, Basilea, 1572, pp. 397-398), [notre traduction] : « Sappiamo che il Picus (picchio) possiede una durezza di rostro, una forza di becco tali che non trovi un legno duro come l’osso e come la pietra che non possa perforare per scaricarvi artificialemente un riparo e porvi il suo nido. Ora non troviamo, in tutte le umane discipline niente di cosi difficile per l’intelletto umano, che il nostro Pico non possa penetrare a colpi d’ingegno par farvi il proprio nido, produrre e crescere la sua parola », citée in S. Toussaint, « Giovanni e il ‘picus’. Un mito per la teologia poetica », in Giovanni e Giovanfrancesco Pico. L’opera e la fortuna di due studenti ferraresi, Actes du colloque de Ferrare, Université de Ferrare, 15-17 décembre 1994, éd. P. Castelli, Olschki, Firenze, 1998, pp. 3-15. Cf. ORA p. 41 : « D’autres, m’accordant le droit de disputer, ne veulent pas admettre que ma dispute porte sur neuf cents questions, et me calomnient en disant que c’est aussi inutile et présomptueux qu’au-dessus de mes forces. » ; ORA p. 51 : « A quoi bon avoir traité de toutes les autres opinions, si en accédant au banquet des sages, comme celui ne paie pas son écot, nous n’apportions rien de nôtre, rien qui fût produit et élaboré par notre esprit ? »

[4] ORA pp. 59-61. Voir aussi CCL magique n°5 : « Il n’est dans les cieux ni sur terre de force latente ou séparée que le Mage ne puisse actualiser ou réunir. »

[5] ORA p. 61 : « Rien ne porte plus à la religion et au culte de Dieu que la contemplation assidue des merveilles du Seigneur (mirabilium Dei) ; et lorsque nous les aurons bien examinées grâce à cette magie naturelle dont nous traitons, animés d’une plus grande ardeur dans notre révérence et notre amour pour l’artisan, nous serons poussés à chanter : ‘‘Les cieux et la terre sont remplis de la majesté de ta gloire !’’(Is. 6, 3) »

[6] ORA p. 63.

[7] COM III, Aux Sixième, Septième, Huitième stances, p. 174.

[8] ORA p. 13.

[9] ORA p. 11.

[10] Jean Pic, De Ente et Uno, in Œuvres philosophiques, op. cit., X, p. 135.

[11] ORA p. 41.

[12] ORA p. 69. Cf. Grégoire de Nysse, Vie de Moïse, trad. J. Daniélou, 2007 [1942], n. 70 et 72, p. 147 : « Regarde la vie des hommes impurs et luxurieux, issue d’un vrai bourbier marécageux et par son imitation de la manière de vivre des bêtes, ne demeurant à proprement parler ni dans un nature ni dans l’autre, étant humaine, par la nature et devenue animale par les passions, elle présente une forme amphibie et ambigüe. »

[14] ORA p. 13.

[15] COM III, A la Première stance, p. 145.

[16] HEP IV, 5, p. 201.

[17] Lettre au neveu Jean-François du 15 mai 1492, op. cit., p. 277.

[18] Jean-François Pic, De l’imagination. De imaginatione, éd. Christophe Bouriau, Chambéry, Comp’Act, « La bibliothèque volante », 2005, IV : « Combien l’imagination est nécessaire à l’homme et que les biens comme les maux peuvent naître d’elle et de quelle manière, et selon quel ordre nous intelligeons », §3.

[19] De Imaginatione, op. cit., VII : « De plusieurs maux qui viennent de l’imagination », §1.

[20] Lettre morale à Jean-François du 15 mai 1492, op. cit., p. 279.

[21] HEP IV, Prologue, pp. 194-195. Cf. Cantique des Cantiques, I, 8 (TOB) : « Si tu ne le sais pas, toi / la plus belle des femmes, / toi, sors sur les traces du bétail / et fais paître tes biquettes près des demeures des pâtres ».

[22] La Circé, op. cit., XI, p. 357.

[23] Ibid., p. 360.

[24] ORA p. 33.

[25] ORA p. 71.

[26] COM III, Aux Sixième, Septième, Huitième stances, pp. 170-171.

[27] Jean Pic, Lettre morale au neveu Jean-François du 15 mai 1492, in Œuvres philosophiques, op. cit., p. 280.

[28] ORA p. 23.

[29] Origène, Homélies sur la Genèse, op. cit., I, 8, p. 47.

[30] ORA p. 35.

[31] Voir ORA p. 9 : « De là ces métamorphoses bien connues des Hébreux et des Pythagoriciens. En effet, la plus secrète théologie hébraïque transforme saint Enoch en un ange de la divinité qu’ils appellent Malakh ha shekhinah. » ; et COM III, A la Quatrième stance, p. 158 : « Donc quand l’homme n’exécute plus aucune opération humaine, on peut bien dire de lui qu’il est mort à la vie humaine, et s’il passe alors à l’existence intellective, cette mort le transforme en ange, d’homme qu’il était auparavant ; il ne faut pas comprendre autrement cette affirmation des savants cabalistes selon laquelle Enoch se transforme en Metatron, ou plus généralement l’homme se transforme en une créature angélique. »

[32] Denys l’Aréopagite, Hiérarchie céleste, op. cit., XV, 8 (336D-337B), pp. 185-187.

[33] HEP III, 6, p. 192.

[34] ORA p. 35.

[35] La Circé, op. cit., p. 365

[36] HEP IV, 4, p. 200.

[37] Jean Pic de La Mirandole, Sonnets, traduction par F. Turner, Le Lavoir Saint-Martin, Paris, 2011, Sonnet IX : « Io preso sono come un pesce in rete / come ucello che ai rami l’ale invesca / e son posto in pregion né vedo un’esca / né men son pur mie voglie ardite e lete. »

[38] Lettre au neveu Jean-François du 15 mai 1492, op. cit., p. 279.

[39] ORA p. 29 : se perçoit ici une sorte de contradiction entre la nécessité d’un arrachement radical et l’espoir néo-platonicien d’achever en ce monde l’élan mystique.

[40] ORA p. 25.

[41] HEP III, Prologue, p. 182. Voir aussi De Ente et Uno, op. cit., X, p. 133 : « Fuyons loin d’ici, loin du monde qui est au pouvoir du mauvais, et volons vers le Père où se trouvent la paix unifiante, la lumière très véritable, la volupté la plus désirable. » ; et Commentaire au Psaume XV, in Œuvres philosophiques, op. cit., p. 286 : « Et en effet, si nous considérons comme est grande la félicité de sa patrie, combien sont nombreux les malheurs de ce monde et comme sont grands la bonté et le rayonnement des citoyens d’en haut, nous voudrons quitter ce monde ci et habiter celui là. »

[42] Umberto Eco, Les Limites de l’interprétation, trad. M. Bouzaher, Paris, Grasset, 1992 : « Face aux possibilités incontestables qu’a un texte de susciter des interprétations infinies ou indéfinies, le Moyen Âge a recherché la pluralité des sens, tout en s’en tenant à une notion rigide du texte comme quelque chose ne pouvant être autocontradictoire, tandis que la Renaissance, inspirée par l’hermétisme néoplatonicien, a tenté de définir le texte idéal, sous forme de texte poétique, comme celui qui autorisait toutes les interprétations possibles jusqu’aux plus contradictoires. »

[43] ORA p. 27 : « Et ensuite, admis à ce qui est sacré, ils contemplent aussi dans le sacerdoce de la philosophie, tantôt l’éclat multicolore de la cour supérieure de Dieu […], tantôt les éléments recouverts de peau, afin que finalement, reçus dans le sanctuaire du temple, grâce à la sublime théologie, ils jouissent de la gloire divine. » Cf. Ex. 26, 14 (TOB) : « Et tu feras pour la tente une couverture en peaux de béliers teintes en rouge et une couverture en peaux de dauphins par-dessus. »

[44] ORA p. 35 : « Et s’il est permis de livrer au public, au moins sous le voile de l’énigme, quelque chose des plus sacrés mystères, depuis que notre chute soudaine du ciel a condamné la tête de l’homme au vertige, et que, selon Jérémie, les fenêtres furent ouvertes à la mort, qui a atteint notre foie et notre cœur, invoquons Raphaël, le médecin céleste, afin qu’il nous libère par la morale et la dialectique, comme par des remèdes salutaires. »