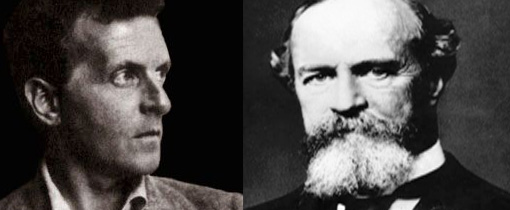

Le devoir de croire : zones de contact pragmatique entre Wittgenstein et William James (I)

La variété de l’expérience du pragmatisme d’hier est si diversement poursuivie et commentée par les philosophes d’aujourd’hui[1] qu’il me faut d’emblée faire un choix sur la voie à suivre pour engager le dialogue entre Wittgenstein et ce mouvement philosophique. Aussi je concentrerai mon effort d’analyse de cette relation au seul William James, tant il est vrai que Charles S. Peirce (1839-1914) n’a pu que très indirectement inspirer Wittgenstein[2], et en sachant, par ailleurs, que ce dernier n’avait que peu d’estime pour la réflexion et la prose de John Dewey[3] (1859-1952). En ce sens, James apparaît alors comme l’une des sources plausibles du supposé esprit pragmatiste de Wittgenstein, même si comme on le verra les faits sont en infériorité numérique par rapport aux conjectures établissant le lien entre ces deux auteurs. Étant donné le sujet de cette étude, il semblerait alors que l’interprétation prenne le pas sur l’explication. Nous verrons bien. En outre, on gardera bien à l’esprit que ce n’est pas tant James que certaines idées ou intuitions de celui-ci qui ont pu germer dans la pensée de Wittgenstein, tant il est vrai aussi que ce dernier n’avait pas de goût pour le culte de la personnalité et la recherche d’un mentor pour justifier son orientation philosophique. Si Wittgenstein ne s’est pas jamais pensé comme le disciple d’un maître ou l’élève d’une école philosophique[4], il ne s’est jamais non plus projeté comme le sage à l’origine d’une nouvelle école de pensée, tant l’idée de tout fondement lui était presque insupportable. Wittgenstein ne prêtait aucune attention aux attributs par lesquels certains ont pu caractériser sa manière de faire de la philosophie. De là vient l’idée que Wittgenstein n’a jamais pu se considérer comme un philosophe pragmatiste. Mais comme nous le verrons plus loin, il y a plusieurs façons d’être pragmatiste.

C’est pourquoi cet article a pour premier objectif d’établir une série de points de contact entre le pragmatisme de William James et la philosophie du second Wittgenstein. Il ne s’agit donc pas d’une exégèse à l’image du travail de Russell Goodman (2002). Pour discuter cette relation et cette manière de mettre en perspective une partie de l’oeuvre du philosophe viennois, la réflexion prendra principalement appui sur le corpus de textes suivant : Remarques mêlées, De la certitude et des Recherches Philosophiques pour ce qui concerne Wittgenstein, et Le Pragmatisme et Les variétés de l’expérience religieuse pour James. Dans un deuxième temps et sur la base de ces rapprochements, il s’agira d’analyser en quel sens on peut comprendre la relation entre ces deux philosophes et ces deux philosophies. Ce moment sera l’occasion de discuter la thèse suivante qui établit une distinction entre philosophes pragmatistes, comme W. James, et philosophes développant dans leur travail et dans leur vie des attitudes pragmatistes, comme il semble que ce fût le cas de Wittgenstein au terme de sa vie :

Je veux donc dire quelque chose qui sonne comme du pragmatisme. Une espèce de Weltanschauung me vient ici à la traverse. (Wittgenstein, 1976 : 104)

Mais avant cela et dans l’espoir de mieux situer les liens entre ces deux auteurs, il apparaît opportun de commencer notre réflexion par tracer une série de parallèles à la fois biographiques et philosophiques entre l’auteur des Recherches Philosophiques et celui Des variétés de l’expérience religieuse. L’idée de cet examen tient à identifier des similitudes, malgré les nombreuses différences, entre James et Wittgenstein, avant de passer à la question des modalités de l’influence philosophique du premier sur le second. Parler d’influence n’est pas chose simple tant ce concept peut, à bien des égards, sembler confus et polysémique. En outre, parler d’influence ce n’est pas simplement se borner à évoquer une quantité de faits qui témoigne de l’intensité supposée d’une telle relation de l’un sur l’autre, mais c’est comprendre en quoi certaines idées de James ont pu faire leur chemin dans le chantier philosophique qu’a pu constituer le second souffle philosophique de Wittgenstein. Cette tâche n’est pas simple, puisque les indices de cette présence de James dans l’œuvre du juif de Vienne ne sont pas légion et ne correspondent pas forcément à des traces écrites. On pourrait même dire que si la méthodologie était seulement orientée vers une étude des textes, force est de constater qu’une telle entreprise tournerait vite court tant les allusions à James dans les écrits de Wittgenstein sont parcimonieuses et pas toujours en faveur du fondateur du pragmatisme[5]. Cette précision vient à nuancer le sens du paragraphe précédent qui vise très classiquement, à partir du matériel textuel emprunté aux deux philosophes, à entreprendre une étude de l’influence d’un auteur sur l’autre. S’il est clair que l’étude de certains textes de James et de Wittgenstein semble incontournable, la réflexion que je propose ne tient pas à s’enfermer dans ce registre, mais bien à explorer des sentiers qui ne sont pas encore battus. Pour ce faire, c’est autant l’intuition, les témoignages de proches de Wittgenstein que les lectures faites à ce propos par d’autres philosophes qui constitueront les bases sur lesquelles engager cet effort de rapprochement visant à établir une forme de continuité idéelle entre James et Wittgenstein. Il sera alors question d’identifier des « attitudes pragmatistes » chez Wittgenstein sur lesquelles centrer l’analyse.

Affinités et Parallèles entre James et Wittgenstein

Soyons clairs : n’étant pas philosophe de formation mais sociologue, mon intervention se situe, dans cet espace de diffusion, sur un terrain à la fois sociologique, anthropologique et philosophique. À la croisée de ces chemins de pensée. Pour atténuer les effets de cet « inconvénient », il convient, toutefois, de signaler que ni William James, ni Ludwig Wittgenstein n’apparaissent dans l’histoire de la philosophie comme des philosophes professionnels classiques de la veine d’un Kant, Hegel, Heidegger ou Schopenhauer. Le premier est connu pour être le fondateur de la psychologie aux États-Unis et être à l’origine du béhaviorisme avec la théorie des émotions qu’il partageait avec le psychologue danois Carl Lange. James fut d’abord instructeur en physiologie, avant de devenir, finalement, le psychologue et le philosophe d’Harvard que tous les pragmatistes connaissent. Le second est un logicien doté d’une biographie aussi riche que déroutante : tour à tour Wittgenstein a été étudiant sans succès en aéronautique, disciple de Bertrand Russell et grande promesse philosophique du Trinity College à Cambridge, instituteur dans des villages reculés du Tyrol autrichien, jardinier dans un monastère, architecte inspiré par l’austérité de Loos, brancardier dans un hôpital de Newcastle pendant la seconde guerre mondiale, etc. Cette locution latine tient compte aussi des projets inachevés de l’auteur du Tractatus tels que son intention de devenir moine dans un monastère ou celle d’aller vivre en Union Soviétique[6], désir sans doute lié à l’influence marquée qu’ont exercé sur lui des auteurs aussi importants de la littérature russe que Tolstoï ou Dostoïevski (Raïd, 2004) et son admiration en général pour « l’âme russe ». En d’autres termes, on pourrait dire que suivant les pas de Wittgenstein la philosophie n’est pas contenue toute entière dans la discipline philosophique, un peu comme ce qui a lieu entre l’esthétique et l’art. La vie comme source, déroulement et fin de l’activité philosophique, déborde les limites de la discipline philosophique comme langage discipliné au service de disciples. En ce sens James et plus encore Wittgenstein ont contribué à redessiner les contours de ce que le mot philosophie veut dire ou a pu vouloir dire à leur époque.

L’itinéraire biographique de ces deux auteurs a été ponctué aussi de nombreux voyages et de multiples séjours : James, entre Europe et Amérique, dans le cadre des conférences qu’il donnait afin de promouvoir « le mot nouveau qu’était alors le pragmatisme pour aborder de vieilles idées » ; et Wittgenstein, habitué à prendre retraite pour se tenir momentanément à l’écart du monde – c’est-à-dire de Cambridge et du cercle académique – dans son pays natal, l’Autriche, ou dans des pays d’accueil comme la Norvège et l’Irlande, ou à l’occasion de voyages en France ou aux États-Unis. Il est intéressant de noter au passage qu’une certaine forme de cosmopolitisme traverse le parcours et sans doute l’œuvre de ces deux auteurs. Néanmoins, cet accueil du monde dans les vies de James et de Wittgenstein repose sur des bases distinctes tant chez l’un que chez l’autre. Mondain chez James et populaire chez Wittgenstein[7]. Accueil par le haut chez James et plutôt par le bas chez Wittgenstein : « Il faut démolir l’édifice de ton orgueil. Travail effrayant. » (Wittgenstein, 2002 : 83).

Sur un plan géographique, James a toujours eu une base arrière, un port d’attache et un point de chute, les États-Unis ; et c’est à partir de cette référence territoriale qu’il s’est employé à diffuser ce nouveau moment philosophique qui, aussitôt sa réception faite, a éveillé la curiosité et la critique sur le Vieux Continent. On aura, à ce propos, en tête le cours à la Sorbonne dispensé par Émile Durkheim en 1913 qui fit de James le père du pragmatisme. Au contraire, Wittgenstein est l’incarnation philosophique du juif errant déraciné et détaché, en outre, des contingences matérielles du bas monde. De là à dire que son second moment philosophie correspond à une sorte de philosophie de la fuite, il n’y a qu’un pas dont la première enjambée tient au versant profondément anthropologique des Recherches Philosophiques : une enquête sur des formes de vie à travers le Vieux Continent. A l’inverse sur le plan linguistique – et ethnolinguistique – la relation entre le cosmopolitisme de James et de Wittgenstein semble s’inverser. Autant le multilinguisme de James, anglais, allemand et français (Barzun, 1986 : 23), était le reflet d’une œuvre accomplie faisant de lui un locuteur à l’aise comme un poisson dans les eaux linguistiques du Vieux Continent[8], autant le bilinguisme de Wittgenstein, allemand-anglais, a été d’ordre fonctionnel, pratique et lié à son intégration au milieu universitaire anglais et son usage de l’allemand, un heimat, sa terre natale linguistique. Errant sur le plan géographique Wittgenstein était profondément casanier sur le plan linguistique, ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que sa philosophie puisse être qualifiée de centriste et de profondément germanique. La question est d’ordre pratique : c’est par sa langue maternelle, en l’occurrence l’allemand, que l’expression des idées wittgensteiniennes passait le mieux ou plutôt commençait le mieux à circuler dans son projet philosophique. Il me semble qu’il y a là un espace d’analyse à creuser entre la question des jeux de langage, des formes de vie (culturelles) qui se tiennent derrière eux et le rapport qu’entretient Wittgenstein avec la langue allemande[9].

Nos deux auteurs ont été reconnus et honorés de leur vivant, ce qui eu égard à l’importance de leur contribution philosophique n’est pas toujours le cas : que l’on songe à Peirce, par exemple, exclu de Harvard pour des raisons morales et mort dans la misère en Pennsylvanie. Là encore le cosmopolitisme qui, dans le domaine de l’académie, fait d’un philosophe national un philosophe tout court, repose sur des bases distinctes. Pour James cette consécration a permis de consolider les bases du mouvement philosophique, le pragmatisme, qu’il s’est efforcé de promouvoir toute sa vie. Harvard devenant de la sorte une tour de contrôle ou du moins un phare dans la nuit qui dissipe l’obscurité (obscurantisme) des critiques entourant la venue au monde philosophique du pragmatisme. En ce sens, la reconnaissance universitaire pour William James avait une utilité. Le pragmatisme de James est devenu rapidement, aux États-Unis et au moins à Harvard, une philosophie instituée[10]. Harvard était en ce sens un aboutissement de la reconnaissance du pragmatisme. Cette légitimité a entraîné du même coup la relégation au second plan d’autres expressions de cette philosophie comme celle de Peirce, le fondateur de la sémiotique. Pour Wittgenstein l’académie et Cambridge en particulier ont été un moment de sa vie et pas forcément le meilleur. Son second départ de Cambridge en 1947, définitif cette fois, peut s’interpréter comme une conséquence logique et pragmatique de la philosophie qu’il prônait : proche de la vie et des terrains nouveaux à explorer que celle-ci met à la disposition du philosophe, loin des murs d’enceinte qui enferment la philosophie dans un style de pensée discipliné et universitaire.

Il est important de noter au passage un autre aspect de la vie de ces deux philosophies qui, aujourd’hui avec le surcroît d’importance accordée aux systèmes de mesure et d’évaluation de l’activité académique, renvoie à la publication de ces deux auteurs. Plus abondante chez James et plus lente et sinueuse chez Wittgenstein, il y a là encore un point de divergence entre nos deux philosophes. L’un préfère le registre du traité pour s’exprimer, alors que l’autre cherche dans l’aphorisme la demi-vérité évoquée par Karl Kraus. Une forme de pensée et d´écriture en expansion chez James et un style simple, dépouillé et nourri du regard constant sur soi, sur ses actes frisant le recueillement intérieur chez Wittgenstein : « Comme il est difficile d’améliorer une page blanche par des mots. » (Redpath, 2001 : 71).

Je voudrais conclure cette entrée en matière faite de parallèles et de rapprochements par un commentaire sur la façon dont quelques philosophes contemporains ou postérieurs ont pu apprécier le travail philosophique de leurs collègues, James et Wittgenstein. C’est en introduisant une médiation entre James et Wittgenstein par l’intervention du commentaire d’un autre philosophe que prend forme le rapprochement entre l’héritier, après Peirce, du pragmatisme et l’auteur de La certitude. Ce troisième interlocuteur prendra les traits à la fois de Bertrand Russell, mentor du jeune étudiant qu’était Wittgenstein au moment de son arrivée en 1911 à Cambridge et par ailleurs lecteur des textes de James, et de Gilles Deleuze, postérieur aux deux auteurs de notre étude et dont les appréciations sur l’un et sur l’autre sont diamétralement opposées. Le point commun entre ces Russell et Deleuze tient au fait que tous deux ont été amenés, tour à tour et avec un décalage temporel évident, à prendre position pour qualifier, assentir et « dissentir » sur Le pragmatisme et Les recherches philosophiques en particulier. Cette mise en perspective prend valeur d’une mise en bouche sur la façon dont Wittgenstein a pu recevoir et apprécier l’œuvre de James. Russell a d’abord voué une rare admiration pour le génie du Wittgenstein du Tractatus et pour la puissance de son raisonnement logique. Puis lorsque ce dernier s’engage sur la voie d’un tournant philosophique visant à « anthropologiser » les questions de langage, laissant loin derrière le projet prétentieux du Tractatus consistant alors à réformer le raisonnement philosophique en expurgeant de celui-ci les faux problèmes que les traditions philosophiques avaient pu empiler, siècle après siècle, à cause d’une confusion entre le langage et la logique, le charme tombe. Russell considère alors que Wittgenstein a cédé à la tentation de la facilité en troquant la logique pour une philosophie anthropologique descriptive et sans saveur. A propos de James, Russell est d’abord sans pitié pour l’auteur du pragmatisme (James, 1998 : 177-184) considérant qu’il s’agit là d’une philosophie faite à la mesure de l’homme d’affaire nord-américain, une justification après coup de la philosophie de l’appétit du gain et la voracité des profits. Par contre, Russell est beaucoup plus élogieux à propos de l’empirisme radical que propose James, considérant que se tient là un trésor de finesse d’esprit et de subtilités dans l’approche de la question de l’expérience en philosophie. Du reste Russell confiait à son entourage que, lorsqu’il enseignait à Harvard, les protagonistes de ses cours étaient Platon et William James (Putnam, 1999 : 20).

Deleuze, comme le signale à juste titre David Lapoujade (2008), avait un profond respect pour William James et ne tarissait pas d’éloges pour les romans de son frère Henry. Du reste le livre de Lapoujade exauce le souhait du philosophe français à savoir de voir les deux frères être réunis dans un texte qui montrerait la compénétration philosophique et littéraire de leurs œuvres, leur disparaison comme diraient Deleuze et Guattari. En outre, Deleuze voyait dans le néologisme jamesien de multivers l’un des principes du pragmatisme américain à l’origine de l’intérêt de cette philosophie pour les questions de la singularité tributaire d’une conception du monde comme archipel de vies individuelles et collectives et l’approche perspectiviste du pragmatisme dans l’étude de celles-ci. À l’inverse, Deleuze avait un dégoût marqué pour la philosophie minimaliste de Wittgenstein et une crainte profonde de voir sa discipline, gagnée par la mode des aphorismes, basculer dans « le néant de la description des jeux de langage » comme chronique de la mort annoncée de la philosophie. L’entretien avec Claire Parnet dans le cadre du programme télévisé l’Abécédaire de Gilles Deleuze est, en ce sens, on ne peut plus clair :

Claire Parnet : Bon, on passe à « W »,

Gilles Deleuze : Il n’y a rien à « W » !

Claire Parnet : Si, c’est Wittgenstein ; je sais que c’est rien pour toi, mais je veux juste un mot…

Gilles Deleuze : Ha ben non, non. Je ne veux pas parler de ça. Pour moi c’est une catastrophe philosophique, c’est le type même d’une école, c’est une régression massive de toute la philosophie, une régression massive de la philosophie c’est très triste, c’est très triste l’affaire Wittgenstein. Oui. Ils ont abouti à un système de terreur où tout, où sous prétexte de faire, de faire quelque chose de nouveau, mais c’est, mais c’est la pauvreté instaurée en grandeur. Enfin ça n’a pas, il n’y a pas de mot pour décrire ce danger là. Oui. C’est un danger qui revient. Ce n’est pas la première fois que c’est survenu. C’est grave, c’est qu’ils sont méchants les wittgensteiniens et puis ils cassent tout. S’ils l’emportent, alors là il y aura un assassinat de la philosophie s’ils l’emportent ce sont des assassins de la philosophie, oui, oui.

Claire Parnet : Et c’est grave ?

Gilles Deleuze : Oui, en effet… il faut une grande vigilance ![11]

À présent, osons une fiction philosophique et imaginons un instant que Wittgenstein ait été un philosophe de la même génération que James, et posons-nous la question : en quoi ce dernier, soucieux d’ancrer le pragmatisme sur une pluralité de rivages philosophiques, aurait pu déceler chez Wittgenstein une attitude pragmatiste, à la fois posture, manière de voir et perspective philosophique pour appréhender la tâche de la philosophie, les activités qui lui correspondent et le chemin correct que cette discipline se doit d’emprunter sans dévier jamais de sa route, c’est-à-dire sans renier jamais le chemin parcouru ? Il y a quelques indices dans les textes postérieurs au Tractatus qui peuvent renforcer cette conviction et accréditer la thèse d’une orientation pragmatiste de la philosophie du second Wittgenstein. Ou au moins une affinité entre ces deux philosophies.

Morceaux choisis avec leur commentaire :

Paix dans les pensées, c’est le but auquel aspire celui qui philosophe. (Wittgenstein, 2002 : 106).

Cette citation peut s’entendre, à la suite de Peirce, comme une autre définition du pragmatisme trop rapidement qualifié de philosophie de l’action. Le but ultime du pragmatisme est le repos après la dissolution des problèmes grâce à l’action, c’est-à-dire l’enquête visant à clarifier nos idées (Peirce, 1984 : 287-308). L’action est en ce sens un moyen non une fin. Son but est l’apaisement de la pensée débarrassée du doute. Le pragmatisme ne construit des édifices idéels et réels que pour les habiter dans la paix et la sérénité.

Les mots sont des actes. (Wittgenstein, 2002 : 109).

Outre le fait que cet aphorisme symbolise le tournant pragmatique et plus précisément performatif à partir duquel s’est dessiné le programme de la philosophie du langage ordinaire de John L. Austin et postérieurement celle de John Searle, on peut comprendre que les mots sont actés : à la fois doués d’une intention et pourvus d’effets pratiques médiats et immédiats. Sour cet angle, énonciation et action se touchent ou semblent le faire. Le délai entre l’une et l’autre est affaire d’exécution. Même si William James n’est pas, à proprement parler un philosophe qui a particulièrement médité sur les questions de langage, il aurait pu dire de celui-ci, replacé au cœur de la pratique sociale du langage, qu’il est « une hypothèse vivante » au service, comme aurait pu le rajouter Wittgenstein, d’une forme de vie donnée. Les mots sont rarement à l’arrêt, juste en attente d’un usage possible dans un jeu de langage précis. Ils sont la possibilité, comme les objets, du prolongement d’une action.

Comportement dubitatif et non dubitatif. On a le premier que si l’on a le second. (Wittgenstein, 1976 : 93)

Je ne peux pas m’empêcher de croire … (Wittgenstein, 1976 : 78).

Ces deux aphorismes vont dans le sens d’une relation entre croyance et action qui, dans le pragmatisme de Peirce et de James, sont en étroite collaboration. Si l’action consiste à établir au terme de son expérience une nouvelle croyance sous forme d’habitude, c’est bien sur la base de croyances, c’est-à-dire, comme dirait Peirce, sur leur degré de fixation dans les esprits et dans la pratique (Peirce, 1984 : 138-150). La croyance n’est pas une cause ou une raison de l’action mais plutôt un accompagnement et une orientation de celle-ci. Elle est un argument lié au cours de l’action elle-même, à l’image de ce que le sociologue Alfred Schütz (1899-1959) a établi à propos de la catégorie des « motifs parce que » invoqués par l’acteur qui entérinent progressivement le récit du cours de l’action. De là vient l’affinité entre Wittgenstein et les pragmatistes comme Peirce ou James à propos de la croyance entendue comme une expression à la fois de l’action mise en route et de son achèvement sous la forme du repos méritoire qui n’est jamais que l’expérience apaisée d’une croyance : une habitude. Enfin, le second aphorisme constitue une ligne de partage entre Descartes d’un côté et Wittgenstein de l’autre, lequel se range du même coup aux côtés de tous les pragmatistes à propos de la question du doute non plus entendu comme une expression du solipsisme, mais comme une activité liée à une interaction avec le monde, ce que Peirce a si bien présenté dans le cadre de l’abduction comme logique de la surprise et comme dérangement d’une habitude (Nubiola, 2007).

Ce rapide examen des points de contact entre Wittgenstein et le pragmatisme de James et de Peirce est une entrée en matière visant à fixer les termes de cette relation et la richesse que celle-ci procure à l’analyse, à l’image de la contribution de Russell Goodman (2002) à la question philosophique actuelle consistant à savoir dans quelle mesure faut-il considérer Wittgenstein comme un philosophe pragmatiste. La thèse de Goodman consiste à soutenir l’idée assez complexe, qu’en dépit de l’aversion de l’auteur des Recherches pour le pragmatisme de son représentant britannique F. C. S. Schiller, dont il considérait la philosophie un non sens (Nubiola, 1995 : 420), et du déclin de ce mouvement philosophique dans les années trente et quarante avec l’avènement de la philosophie analytique involontairement impulsé par le premier Wittgenstein, dans le cadre du cercle de Vienne de Rudolf Carnap, Moritz Schlick et Friedrich Waismann, la seconde philosophie de Wittgenstein, plus anthropologique, s’est progressivement rapprochée d’un ensemble de principes pragmatistes comme :

– le rejet du cartésianisme avec en particulier la réfutation de l’idée d’un langage privé au profit d’une conception faisant du langage l’exercice communautaire de la pensée,

– ou l’anti-dualisme, c’est-à-dire l’idée selon laquelle le monde est, à la fois, un et pluriel : il n’y a pas d’autres mondes et la conception d’un autre monde n’est qu’une confusion avec la pluralité de celui-ci,

– Le perspectivisme : les points de vue sur le monde sont en nombre supérieur aux faits qui affichent l’état d’une réalité donnée.

Si Wittgenstein avait été de la génération de James, celui-ci aurait pu se reconnaître dans la pensée de celui-là et étendre l’ombre du pragmatisme sur des textes comme les Recherches ou De la certitude, même si James, par ailleurs, aurait dû admettre que le chemin de Wittgenstein pour accéder au pragmatisme avait été bien différent du sien. Malgré l’indéniable valeur du travail de Goodman et d’autres philosophes qui se sont penchés sur cette question, cet effort exégétique n’est pas le nôtre, même s’il est bon de saluer son intérêt et difficile de se priver de ses résultats pour fixer une partie des bases de l’analyse qui suit. C’est du côté de la vie et moins du côté des textes que nous entendons situer notre analyse de l’influence de James sur Wittgenstein. La croyance, la foi, la religion, les vertus, l’éthique et la recherche de la perfection comme accomplissement du génie sont les termes du langage au travers duquel nous entendons examiner cette relation dont l’épicentre wittgensteinien est la lutte contre le mal et dont le recours est le texte de William James sur les Variétés de l’expérience religieuse. Contre le mal que représente l’ensorcellement de la philosophie par le langage ; contre le mal de la confusion entre le talent et le génie ; contre le mal du progrès (sorte de clin d’œil à la thèse de Walter Benjamin sur l’aura) toujours plus grand que ce qu’il n’est en réalité ; contre le mal de l’ethnocentrisme érigé en science anthropologique qui mesure le degré de « civilisation » des cultures (Wittgenstein, 1990). Et contre le mal que représentait pour Wittgenstein sa propre vanité. Le mal est une expression de la vie en train de se dérouler et la croyance son remède ou son soulagement passager. C’est donc de ce côté qu’il nous faut chercher.

Philippe Schaffhauser sociologue, Centre d’Études Rurales, Colegio de Michoacán, Zamora, Mexique.

Né à Wixhausen (All.) en 1964, Philippe Schaffhauser est docteur en sociologie et chercheur au Colegio de Michoacán, au Mexique, et membre du Système National des Chercheurs (SNI, niveau II.). Auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le Mexique dont les thèmes recouvrent ceux des migrations mexicaines aux États-Unis et des identités culturelles, il étudie également la relation entre le pragmatisme et les sciences sociales et est l’auteur d’un essai wittgensteinien sur le football comme forme de vie culturelle. Il est notamment l’auteur de :

Football et philosophie. Ou comment joue-t-on au ballon rond ici et ailleurs ?, Paris, L’Harmattan, coll. Espaces et temps du sport, 2008 115 pages.

« Indigénisme et pragmatisme au Mexique : L’expérience éducative de Moisés Sáenz Garza », Journal de la Société des Américanistes, 2010, 96-1, 28 p.

« Reflexiones acerca de una paradoja: El relativismo etnocéntrico del pragmatismo » 35 p. in Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, Nú. 120, Vol. XXX., 2009, otoño.

Bibliographie :

Barzun, Jacques, 1986, Un paseo con William James, México: Fondo de Cultura Económica.

Bouveresse, Jacques, 2007, Peut-on ne pas croire ? Sur la vérité, la croyance et la foi, Marseille : Agone, coll. Banc d’essais.

Bouveresse, Jacques, 1993, Robert Musil. L’homme probable, le hasard, la moyenne et l’escargot de l’histoire, Paris : Les Éditions de l’Éclat.

Bouwsma, Oets Kolk, 2001, Conversations avec Wittgenstein (1949-1951), Traduit de l’anglais par Layla Raïd, Marseille : Agone, coll. Banc d’essais.

Cavell, Stanley, 1991, Une nouvelle Amérique encore inapprochable. De Wittgenstein à Emerson, Paris : L’éclat, coll. Tiré à part.

Cavell, Stanley, 1980, Senses of Walden, San Francisco: North Point Press.

Chauviré, Christiane, 1989, Ludwig Wittgenstein, Paris : Seuil, coll. Les contemporains.

Deledalle, Gérard, 1971, Le pragmatisme, textes choisis et présentés Paris : Bordas.

Glock, Hans-Johann, 2003, Dictionnaire Wittgenstein, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque des idées.

Goodman, Russell, 2002, Wittgenstein and William James, Cambridge: Cambridge University Press.

Hacking, Ian, 1996, Representar e intervenir, México, Paidós, UNAM, 1996.

James, William, 1999, Las variedades de la experiencia religiosa, Barcelona, Península.

James, William, 1998, La signification de la vérité, Lausanne : Antipodes, coll. Écrits Philosophiques, Antiloches.

James, William, 1920, Le pragmatisme, Introduction de Henri Bergson, Paris : Flammarion.

Lapoujade, David, 2008, Fictions du pragmatisme. William et Henry James, Paris, Les Éditions de Minuit.

Lapoujade, David, 1997, William James. Empirisme et pragmatisme, Paris : Presses Universitaires de France, coll. Philosophies.

Monk, Ray, 1997, Ludwig Wittgenstein. El deber de ser genio, Barcelona: Anagrama.

Nubiola, Jaime, 1995, “W. James y L. Wittgenstein: ¿Por qué Wittgenstein no se consideró pragmatista ?”, Anuario Filosófico, Servicio de Publicación de la Universidad de Navarra, Pamplona.

Nubiola, Jaime, 2007, “La abducción o lógica de la sorpresa” in Razón y palabra, revista electrónica latino-americana. www.razonypalabra.com

Peirce, Charles Sanders, 1984, Textes anticartésiens, rassemblés et commentés par Joseph Chenu, Paris : L’aubier.

Pérez Chico, David, 2004, “Stanley Cavell. Escepticismo como tragedia intelectual. Filosofía como recuperación del mundo ordinario”, Tesis de Doctorado, San Cruz de Tenerife: Universidad de la Laguna.

Putnam, Hilary, 1999, El pragmatismo. Un debate abierto, Barcelona: Gedisa.

Raïd, Layla, 2004, « Wittgenstein et Dostoïevski. L’exploration formelle de la subjectivité » in Europe, revue littéraire mensuelle, numéro 906.

Redpath, Theodore, 2001, Wittgenstein à Cambridge. Souvenirs d’un disciple, Paris : Science Infuse.

Rorty, Richard, 1993, Conséquences du pragmatisme, Paris : Seuil.

Rosat, Jean-Jacques, 2004, « Expérience chez James et Wittgenstein », communication présentée à l’occasion du Colloque International « William James et l’empirisme radical », Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, laboratoire Execo, Expérience et Connaissance.

Sanfélix Vidarte, Vicente, 2007, “Una alma enferma. La experiencia religiosa de Wittgenstein a la luz de Las Variedades de la experiencia religiosa de William James.” in Diánoia, Vol. LII, número 59, noviembre.

Schaffhauser, Philippe, 2010, « La religiosité des sans papiers mexicains de Deer Canyon, États-Unis », pp. 37-56 in ALHIM, Migrations, religions et intégration, numéro 20, Université de Paris 8.

Schaffhauser, Philippe, 2004, « En regardant les Mennonites au Mexique: anti-anti-ethnocentrisme d’ici et de là-bas », pp. 45-57, in Esprit Critique, Vol. 06, Numéro 01.

Taylor, Charles, 2003, Las variedades de la religión hoy, Buenos Aires, Paidós Studio 158.

Wittgenstein, Ludwig, 2002, Remarques mêlées, Paris : Flammarion.

Wittgenstein, Ludwig, 1992, Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse suivi de conférence sur l’éthique, Paris : Gallimard.

Wittgenstein, Ludwig, 1990, Remarques sur le rameau d’or de Frazer, suivi de Jacques Bouveresse L’animal cérémoniel et Wittgenstein et l’anthropologie, Lausanne : L’Âge de l’Homme.

Wittgenstein, Ludwig, 1976, De la certitude, Paris : Gallimard.

Wittgenstein, Ludwig, 2004, Recherche philosophiques, Paris : Gallimard.

[1] Le pragmatisme, en tant que caractérisation contemporaine d’un style philosophique, est devenu aujourd’hui un mot valise, un fourre-tout intellectuel et une sorte de tournant philosophique encore flou qui a pu regrouper des philosophes aussi différents que Nelson Goodman, Richard Rorty, Hilary Putnam, Stanley Cavell, Jürgen Habermas, Richard Shusterman ou des sociologues comme Hans Joas, Antoine Hénnion, Anthony Giddens, Luc Boltanski ou Laurent Thévenot. Le pragmatisme est un projet philosophique et des sciences sociales en cours, ce qui en soi ne contredit pas l’idée même du pragmatisme entendu comme un mouvement de pensée (soit la mise en mouvement de la pensée) et non comme une école dotée d’une doctrine et d’un discours fondateur. Mais il est clair aussi que le mot pragmatisme ne recouvre pas le même sens pour ces auteurs et n’oriente pas la même pratique de la philosophie et des sciences sociales en général (le pragmatisme re-commence toujours avec celui ou celle qui en fait l’usage, une expérience nouvelle entre deux expériences antérieure et à venir). En suivant les traces de Richard Rorty parlant des tournants philosophiques après ceux qu’avaient produits les œuvres de Kant et de Wittgenstein, on pourrait dire que le pragmatisme est un tournant pour la philosophie et pour les sciences sociales sans que nous sachions au juste à quoi nous avons affaire et quelles conséquences devons-nous tirer d’un tel moment. Voir Richard Rorty, Conséquences du pragmatisme, Paris, Seuil, 1993, pp. 90-91.

[2] Selon les témoignages de proches Wittgenstein n’a jamais lu Peirce, mais juste entendu des commentaires au sujet du philosophe américain, notamment par l’entremise Frank P. Ramsey (1903-1930). Voir Jaime Nubiola “W. James y L. Wittgenstein: ¿Por qué Wittgenstein no se consideró pragmatista?”, Anuario Filosófico, 1995 (28), p. 416.

[3] Conversation personnelle avec Guillaume Garreta, Hiver 2006, à Paris.

[4] Wittgenstein, alors à Cambridge, se vantait presque de n’avoir jamais lu une ligne d’un livre d’Aristote.

[5] Cette affirmation peut prêter le flanc à la critique des spécialistes de l’histoire du pragmatisme. Mon argument se fonde sur les faits suivants : s’il est clair, qu’à la suite de Kant et après de nombreuses hésitations sur la terminologie à employer, c’est bien Peirce qui remet au goût du jour le mot pragmatisme, qu’il situait alors au cœur de la démarche scientifique et philosophique et dont le point de rencontre tenait à ce qu’il appelait « l’esprit de laboratoire » de la « communauté scientifique », force est de constater que c’est bien William James qui a rendu publique cette nouvelle philosophie et s’est attaché à mettre en route le mouvement pragmatiste en dépassant les limites du club de métaphysique créé ironiquement par Peirce et auquel assista James. Le pragmatisme est le résultat d’un divorce philosophique entre Peirce et James : le premier en désaccord avec le second, notamment sur la question de la version utile de la vérité proposée par James, renonça au terme qu’il considérait comme source de confusions possibles, et lui préféra celui, plus laid – disait-il – mais moins ambigu, de pragmaticisme et dont l’épicentre était constitué par la question des inférences et le statut de l’abduction. Quant à James et après la parution en 1878 de l’article de Peirce « Comment rendre nos idées claires » dans la Revue Philosophique, il emploie le mot pragmatisme en 1898 lors d’une conférence qu’il donne à l’Université de Berkeley, tout en reconnaissant la paternité du mot à son ami Peirce. Quoiqu’il en soit et comme le souligne, à juste titre, Ian Hacking, Peirce a lancé le pragmatisme comme une idée à projeter dans la pratique scientifique pour que d’autres, comme James, le réalise, c’est-à-dire le popularise. Voir Ian Hacking, Representar e intervenir, México, Paidós, UNAM, 1996, p. 79.

[6] Wittgenstein entreprend en 1935 un voyage d’exploration en URSS.

[7] Ce qui ne veut pas dire que Wittgenstein puisse être considéré comme un philosophe du peuple ou tourné « vers le peuple », mais plutôt comme un philosophe entre le peuple ou « depuis le peuple », c’est-à-dire là où se tient une certaine forme de vie, loin des arrogances sociales.

[8] Ne pas oublier le rôle qu’a pu avoir l’écrivain Henry James, frère cadet de William James, dans la formation du cosmopolitisme de ce dernier. Voir à ce sujet le livre de David Lapoujade, Fictions du pragmatisme. William et Henry James, Paris, Les Éditions de Minuit, 2008.

[9] Gardons en mémoire que, selon Glock, le concept de forme de vie qu’utilise Wittgenstein dans les Recherches Philosophiques est à mettre en lien avec la philosophie de Herder et son « nationalisme éclairé ». Voir Hans-Johann Glock, Dictionnaire Wittgenstein, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de philosophie, 2003.

[10] On aura en tête aussi l’influence de Dewey sur la constitution des sciences sociales à l’université de Chicago.

[11] Abécédaire de Gilles Deleuze http://www.youtube.com/watch?v=NgG00VZGP0E. En marge on peut au passage faire deux commentaires sur ce dialogue entre le philosophe français et la journaliste Claire Parnet lesquels prennent le parti de Wittgenstein et montrent que, comme c’est souvent le cas lorsque le rejet et la colère prennent le pas sur la raison c’est au détriment du discernement et de la lucidité d’esprit, Deleuze connaissait mal les travaux de Wittgenstein : 1) l’idée d’une école philosophique wittgensteinienne n’a jamais rencontré l’assentiment de Wittgenstein et 2) du point antérieur découle l’idée que finalement Deleuze, dans ce bref échange, en a davantage après les wittgensteiniens qu’après Wittgenstein lui-même. Le maître échappe pour ainsi dire à la critique et c’est le disciple qui essuie les plâtres.