La peinture des Pensées. Pascal et le problème du perspectivisme.

Mathias Gibert (1988-) est professeur agrégé et docteur en philosophie. Il a soutenu en 2022, sous la direction de Pierre Montebello et d’Aline Wiame à l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, une thèse sur les origines du concept de perspectivisme et enseigne actuellement à temps partagé à la FDE (Faculté d’éducation) de l’Université de Montpellier. Il est l’auteur de L’ordre de la perspective. Essai sur les origines du perspectivisme.

Résumé

Cet article explore la contribution intellectuelle des Pensées de Pascal à une généalogie critique du concept de « perspectivisme » en philosophie. Il s’interroge sur la possibilité de qualifier un aspect de la pensée pascalienne de « perspectiviste » sans le réduire à un relativisme subjectiviste. Partant de l’hypothèse d’un lien entre les dimensions sceptiques et existentielles de la pensée pascalienne et la géométrie perspective émergente au XVIIe siècle, l’analyse montre que ce rapport, bien que pertinent, demeure essentiellement métaphorique.

L’article propose la notion de « perspectivisme pascalien » comme un moment structurant dans l’histoire intellectuelle de cette notion, tout en soulignant sa spécificité : chez Pascal, le perspectivisme s’inscrit dans une tension dialectique entre la reconnaissance d’une relativité irréductible et la recherche d’un ordre transcendant. Contrairement au perspectivisme nietzschéen, le sens de la relativité selon le perspectivisme pascalien reste en rapport avec une origine mathématique et son dépassement sert une finalité religieuse. Cette lecture permet de situer la richesse philosophique de la pensée de Pascal à la croisée de la géométrie, de l’anthropologie et de la théologie, et d’en renouveler l’interprétation à la lumière d’un concept de perspectivisme, qui n’a de sens fort que s’il cherche à dépasser la banalité de la grammaire ordinaire du « point de vue » subjectif.

Mots-clés : Pascal, perspectivisme, relativité, ordre, baroque

Abstract

This article explores the philosophical contribution of Pascal’s Pensées to a critical genealogy of the concept of perspectivism in philosophy. It examines whether certain aspects of Pascal’s thought can be described as ‘‘perspectivist’’ without reducing them to a form of subjectivist relativism. Starting from the hypothesis of a link between the skeptical and existential dimensions of Pascal’s philosophy and the emergence of projective geometry in the seventeenth century, the analysis shows that this connection, while relevant, remains essentially metaphorical.

The article introduces the notion of a ‘‘Pascalian perspectivism’’ as a structuring moment in the intellectual history of perspectivism, while emphasizing its specificity: in Pascal, the plurality of viewpoints is embedded in a dialectical tension between perceptual relativity and the search for transcendent order. Unlike Nietzschean perspectivism, this model remains rooted in its mathematical origin and oriented toward its transcendence according to a religious finality. This reading situates Pascal’s thought at the intersection of geometry, philosophical anthropology and theology, and offers a renewed interpretation through a ‘‘strong’’ concept of perspectivism that goes beyond the trivial grammar of the subjective ‘‘point of view’’.

Keywords : Pascal, perspectivism, relativity, order, baroque

Ce que Monsieur Pascal dit de la double infinité, qui nous environne en augmentant et en diminuant, lorsque dans ses Pensées […] il parle de la connaissance de l’homme, n’est qu’une entrée dans mon système.[1]

Introduction

S’il est souvent admis que Pascal « a été le premier à jouer systématiquement du paradigme [de la perspective] à des fins philosophiques et/ou apologétiques, et à en jouer en pleine conscience de ses implications théoriques »[2], la notion de « perspectivisme »[3], quant à elle, n’est apparue dans les études pascaliennes que très récemment[4]. Or, le sens de ce concept n’est pas toujours clair : en quoi se distingue-t-il d’un relativisme ordinaire ?

L’auteur des Pensées connaît mieux que quiconque l’œuvre de Girard Desargues (1591-1661) dont les théorèmes de « géométrie perspective » formalisent le savoir empirique des théoriciens de la Renaissance. Mais peut-on penser un rapport entre les Pensées, l’œuvre du géomètre et le sens de l’idée de « perspectivisme » ?

Le but de cet article est d’explorer la possibilité de discerner dans les Pensées un « perspectivisme baroque »[5] que Deleuze associait à Leibniz, à travers un usage de la perspective qui s’y trouverait « métaphorisée ». En effet, les Pensées s’inscrivent dans une mutation qui bouleverse l’imaginaire métaphysique de l’époque, remettant en question la place de l’homme dans un univers décentré et infini. Plusieurs commentateurs ont par ailleurs noté que la géométrie arguésienne participe elle aussi à l’émergence d’un tel paradigme[6]. Dès lors, le lexique de la « perspective », nouveau pour l’époque, permettrait l’illustration d’un transfert dans le discours philosophique de cette mutation du rapport au monde.

Nous postulons que la « révolution arguésienne »[7], dont Pascal a rapidement saisi les aspects techniques, a rendu pensable l’introduction d’un motif perspectiviste en philosophie, lequel a acquis par la suite une autonomie conceptuelle vis-à-vis de ses origines géométriques. Un « perspectivisme », bien que différent de ses manifestations ultérieures (notamment chez Nietzsche), se trouverait déjà à l’œuvre dans les Pensées, faisant de Pascal un acteur majeur de sa genèse. Nous analyserons ce « perspectivisme pascalien » supposé selon trois axes :

- Son usage métaphorique et « sceptique », où la notion relève d’une « métaphorisation » des théorèmes mathématiques liés à la perspective, visant à relativiser la prétention rationnelle à l’absolu ;

- Son sens cosmologique et « existentiel », en lien avec le contexte esthétique et métaphysique des Pensées, en tant que conséquence des transformations du rapport au monde à l’époque moderne ;

- Sa finalité « dialectique » (plutôt qu’« apologétique »[8]), c’est-à-dire comme une stratégie protreptique et une réflexion sur les limites de la raison, destinée à défendre la supériorité de la spiritualité chrétienne.

I. Vanité : l’équivoque du perspectivisme

Quel lien peut-on établir entre des théorèmes géométriques, souvent restés obscurs à leurs contemporains, et l’usage philosophique du motif de la « perspective » dans les Pensées ? Nous devons ici reconnaître nos limites : en raison de compétences mathématiques insuffisantes, seule une présentation simplifiée[9] sera tentée.

L’hypothèse d’un programme « fort », c’est-à-dire d’une relation d’application directe entre la géométrie de Desargues et la philosophie de Pascal (et, dans une autre configuration, celle de Leibniz), fut formulée par Michel Serres dans des pages désormais classiques[10]. Cette lecture, ambitieuse et savante, postulait l’existence d’un système « structural » articulant mathématiques, métaphysique et théologie, notamment à partir « modèle mathématique » de la perspective. Or, des travaux récents ont tempéré cette thèse, en insistant sur la nature problématique de toute tentative de transposition immédiate de concepts géométriques dans le champ philosophique[11] : le risque d’équivoque invite ainsi à la plus grande prudence. La notion de « perspective » demeure un concept flottant, à la fois ordinaire, technique et spéculatif, au croisement de plusieurs discours.

Dès lors, il nous semble préférable d’adopter une hypothèse plus modérée : le « perspectivisme » pascalien, s’il existe, ne réside pas dans une transposition rigoureuse de structures géométriques, mais dans ce que Philippe Sellier nomme une « mathématisation des images et des arguments »[12], autrement dit, dans l’élaboration d’un régime figuratif à partir de catégories empruntées au champ géométrique.

Nous ferons donc l’hypothèse que le perspectivisme apparaît chez Pascal comme une métaphorisation spéculative : à partir de savoirs liés à la géométrie arguésienne, se construit un lexique métaphorique, dont la fonction n’est pas de fonder philosophiquement la science, mais bien de penser autrement les problèmes philosophiques et théologiques de son temps. Le « perspectif », en ce sens, désigne moins un concept formel qu’un opérateur herméneutique, articulant savoirs géométriques, paraboles spirituelles et constructions dialectiques.

On notera d’ailleurs que les Pensées ne contiennent qu’une seule référence explicite au terme de perspective. Cet hapax appelle, en lui-même, une extrême prudence :

Si on est trop jeune on ne juge pas bien, trop vieil de même. Si on n’y songe pas assez, si on y songe trop on s’entête et on s’en coiffe. Si on considère son ouvrage incontinent après l’avoir fait, on en est encore tout prévenu, si trop longtemps après, on n’y entre plus. Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et il n’y a qu’un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l’assigne dans l’art de la peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui l’assignera ?[13]

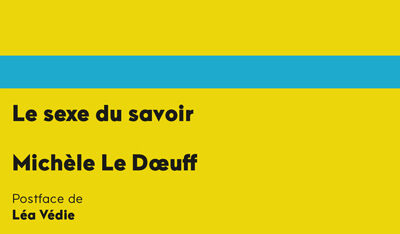

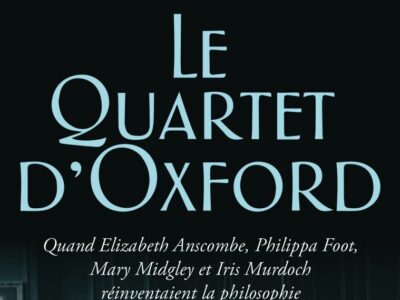

Ce texte fait référence au dispositif théorisé par Alberti en 1435[14]. Pour produire l’illusion d’une représentation objective, il faut en effet que le spectateur, comme dans le dispositif originel inventé par Brunelleschi, adopte la position d’un œil unique situé à un point précis, le « point assigné par la perspective et commandé par la localisation du point principal sur le tableau »[15]. Autrement dit, la représentation suppose une mesure fondée sur la convergence des lignes parallèles vers un point de fuite : point idéal et déterminé géométriquement, assigné comme lieu d’objectivation.

Fig. 1 : la perspective linéaire, dite « albertienne », à point de fuite central. CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

Fig. 2 : Le dispositif de Brunelleschi. CC0 1.0, Wikimedia Commons.

Pascal mobilise ce vocabulaire pour souligner le contraste entre le domaine de la peinture, où la perspective peut être assignée mathématiquement, et celui de la vérité ou de la morale, où nul point de vue ne semble pouvoir s’ériger en position absolue d’objectivité. La géométrie permet bien de localiser le « point indivisible » qui organise la représentation, mais en matière de jugement, de vérité ou de morale, cette assignation fait défaut. La perspective, maîtrisable dans l’art devient, dans le champ moral ou spéculatif, la figure d’une absence ou d’un manque.

En apparence, l’analogie perspective nous pousse vers une conclusion sceptique en ramenant la représentation à la subjectivité du spectateur[16], étant toujours en mouvement, trop loin ou trop près, trop jeune ou trop vieux pour pouvoir habiter sereinement ce point indivisible. Ce fragment paraît en outre renvoyer à la conception pascalienne de l’existence comme « milieu entre rien et tout »[17] dont nous parlerons plus bas.

Le « perspectivisme pascalien », si l’on peut risquer ce terme, consisterait ainsi dans un premier temps à reconnaître l’impossibilité de situer notre raison dans un lieu d’objectivité absolue. Il voudrait dire qu’il est impossible de trouver le « bon lieu », le « point indivisible » d’où notre jugement pourrait s’exercer sans équivoque.

La notion de perspective enveloppée dans le « perspectivisme », dans la mesure où elle s’appuie sur une « irruption du sujet[18] » dans le champ de l’objectivité, serait donc la métaphorisation mathématique d’un argument sceptique somme toute assez banal, permettant de décrire les opérations de la subjectivité, dénonçant une prétention au savoir au moyen d’un langage géométrique et pictural (« assigner », « point indivisible », « perspective ») : la perspective permet au fond de rire[19] de la vanité de la connaissance humaine, celle-ci devant se contenter « d’apercevoir [quelque] apparence du milieu des choses dans un désespoir éternel de connaître ni leur principe ni leur fin »[20].

L’une des conséquences de ce motif perspectif est d’illustrer la relativité des pouvoirs de la raison qui, comme le dit Pascal ailleurs, par exemple face à la puissance de l’imagination, « ne peut mettre le prix aux choses »[21], autrement dit, à l’impossibilité d’atteindre une « vérité substantielle », « voyant tant de choses vraies qui ne sont point la vérité même »[22]. Or, cette relativité n’est pas une simple négation de la vérité : ce que révèle aussi la perspective, au même titre que la coutume[23] ou l’imagination comme « maîtresse d’erreur et de fausseté »[24], ce n’est pas tant la fausseté d’un contenu que l’illusion d’une évidence dont il faut apprendre à se défier.

Or, si l’on en restait là, on ne saurait voir en quoi cette « nécessité du perspectivisme et de l’erreur »[25], ou plutôt de l’errance, se distingue dans les Pensées du relativisme subjectif de notre grammaire de la subjectivité (« De mon point de vue… » ; « dans cette perspective », etc.), c’est-à-dire de ce qu’on pourrait appeler un sens faible du perspectivisme.

Notre hypothèse est en effet que, s’il n’existe pas chez Pascal de stricte transposition de la géométrie à la philosophie, le « perspectivisme » qu’il met en scène ne se réduit pas au simple relativisme subjectif de notre sens commun. En quoi l’articulation entre la « naissance du projectif »[26] et un « perspectivisme », en un sens fort qui serait à l’œuvre dans les Pensées, l’éloigne-t-il du « relativisme subjectif » ? Comment Pascal subvertit-il ce dispositif formel pour en faire un principe de désillusion ouvrant, par cette ruine même, l’accès à un autre ordre de vérité ?

II. Misère : l’ordre pascalien de la perspective

En quoi peut-on parler d’un « caractère perspectiviste de l’existence »[27] dans les Pensées ? Le niveau « sceptique » du perspectivisme de notre première partie s’appuie en réalité sur un plan plus profond que l’on pourrait qualifier d’« existentiel » : si le point central nous fait défaut, c’est que, déchus et pécheurs, nous ne sommes pas des observateurs impartiaux capables d’ordonner les apparences. Nous sommes d’emblée « embarqués »[28] dans la machine du monde, « jetés »[29] de façon incompréhensible sur la scène d’un cosmos dont le centre s’est effondré sous le poids de l’infini et où « nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres »[30].

La géométrie peut-elle être complice de ce sentiment de déréliction ? Il semble, en effet, que l’élaboration d’« une métaphysique de l’espace, ou touchant la place de l’homme au sein de l’espace »[31], à laquelle participent aussi bien Pascal que Leibniz, soit indissociable de l’irruption d’un espace infini « que l’âge classique a fait surgir et dans lequel il perçoit l’univers »[32], désormais privé de centre, dans lequel l’homme se découvre dépourvu de toute assise ontologique. Or, la disparition de tout centre ou de tout point fixe[33] doit beaucoup à la révolution géométrique de Desargues.

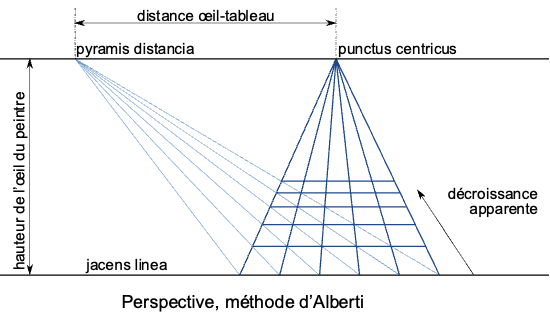

En effet, la géométrie perspective, telle que formalisée par Desargues, intègre au sein de sa structure géométrique un « point à l’infini »[34], qui a pour effets symboliques, comme l’écrit Jean-Jacques Szczeciniarz, de rompre avec l’héritage grec de la « sphère antique clôturant le cosmos »[35]. En intégrant dans la structure mathématique un point que l’on ne saurait atteindre dans l’espace empirique, mais qui conditionne néanmoins formellement la totalité de la représentation, elle ouvre à une pensée spatiale décentrée, fondée sur les relations plutôt que sur les positions absolues, et accompagne l’avènement d’un nouveau paradigme qui accomplit depuis Kepler, comme l’écrit Serres, « le transfert du point privilégié du centre de la configuration au point de vue sous lequel on voit »[36].

Dans cette nouvelle spatialité l’homme est exilé à l’infini dans un monde dont l’ordre traditionnel s’est effondré. L’univers devient une « île déserte et effroyable »[37] ; l’humanité inquiète se découvre prisonnière d’un véritable « cachot »[38] copernicien :

Car enfin qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d’où il est tiré et l’infini où il est englouti. […] Connaissons donc notre portée ; nous sommes quelque chose, et ne sommes pas tout ; ce que nous avons d’être nous dérobe la connaissance des premiers principes, qui naissent du néant ; et le peu que nous avons d’être nous cache la vue de l’infini.[39]

La disproportion pascalienne ne renvoie pas à un simple défaut de mesure entre le fini et l’infini, mais constitue une structure fondamentale de notre existence : « milieu entre rien et tout », l’humanité est jetée entre deux infinis qu’elle ne saurait comprendre. Ce que recouvre ici le terme d’infini est d’ailleurs moins un concept rigoureux, une grandeur mathématiquement saisissable, qu’un concept « subversif »[40], un « indéfini cosmologique qui dérive de la réalité mathématique incompréhensible de l’infini »[41], irréductible à toute formalisation : une béance, qui sépare définitivement l’humanité finie de l’univers l’infini[42].

Or, ce bouleversement ne nous semble pas étranger à la description que propose Knecht du « rationalisme baroque » de Leibniz : une pensée qui « accepte l’écroulement de l’univers ordonné, signifiant, immédiat, dont le Moyen-Âge et la Renaissance avaient élaboré l’image » et qui « assume parfaitement le statut incertain du savoir, la relativité de l’ordre universel, la contingence du monde », en multipliant « les points de vue d’où se reconstitue la vision d’ensemble », pour découvrir « l’harmonie latente sous l’apparent désordre des choses »[43].

Alors que la Renaissance avait conçu la perspective selon la norme de la concinnitas (« élégante harmonie »[44]) vitruvienne, fondée sur la proportion humaine (la « commensuration »[45]) comme mesure du monde, le dispositif chez Pascal n’exprime plus cet ordre commensurable centré sur l’homme et ses proportions naturelles. Il devient une « perspective dépravée »[46] que l’on retrouve dans la « projection monstrueuse »[47] de l’anamorphose, où la vérité de l’image n’apparaît que depuis un point de vue aberrant, excentré, parfois caché. Ce motif baroque par excellence pourrait bien correspondre au genre de tableau[48], très à la mode à l’époque de Pascal, auquel fait référence le fragment cité dans notre première partie.

Fig. 3 et 4 : Domenico Piola, Anamorphose d’après L’érection de la croix de Rubens (1650). PD-Art et CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

L’idée d’une « disproportion » renvoie ainsi à une expérience spécifique de la situation de l’homme dans ce nouveau monde[49], quand on la met en regard avec la conception « humaniste » ou classique de la perspective. Dans le fragment (S) 230 ; (L) 199, la reconnaissance de cette « double infinité », anéantit la forme de l’humanité telle qu’elle était conçue par l’humanisme renaissant. Il ne s’agit plus de relier le microcosme au macrocosme dans une analogie signifiante mais d’admettre la rupture de ce lien, puisqu’entre le fini et l’infini aucune analogie, aucune proportion ne peut plus être sérieusement pensée : la raison baroque est une rationalité inquiète, décentrée, qui doit se rendre capable d’affronter sa contingence et sa finitude. Il n’est pas anodin qu’on ait vu en Pascal un précurseur des philosophies de la finitude radicale : sa mise en scène de la « disproportion de l’homme », bien que distincte des philosophies contemporaines comme nous le verrons plus bas, décrit déjà l’errance d’un sujet sans fondement[50] à l’ère de la mort de Dieu.

Telle serait la conséquence de cette « géométrie existentielle »[51] que nous proposons d’appeler « perspectivisme », c’est-à-dire une métaphorisation de pensées géométriques qui cherche à produire en nous un sentiment de relativité, de finitude, d’absence d’ordre et de séparation. Nous nous retrouvons ainsi « jetés » hors du « véritable lieu », dans cette « sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part »[52]. En quel sens serait-on autorisé à parler d’un « perspectivisme » pour caractériser une telle conception ? En quoi ce « perspectivisme » serait-il « pascalien » ?

Contre l’idée d’un relativisme « subjectiviste », Pavlovits propose une formule du « perspectivisme pascalien » qui conserve toute son énigme : « Les choses ont une vérité objective et indépendante du sujet et de leur représentation subjective, même si cette vérité ne peut être connue entièrement par une voie naturelle »[53].

Toute la difficulté du perspectivisme tient dans ce double aspect impliqué par le concept de perspective : à la fois relatif et objectif. D’un côté, une relativité structurelle des regards, des positions, des discours, que Pascal illustre en affirmant que « non seulement nous regardons les choses par d’autres côtés, mais avec d’autres yeux ; nous n’avons gardé de les trouver pareilles »[54], de l’autre, l’affirmation qu’il existe bel et bien une vérité, mais que celle-ci échappe à l’appréhension directe de la raison.

Ce qui distingue alors ce perspectivisme du relativisme subjectif, c’est son rapport avec la notion d’« ordre » entendue à la fois comme structuration des réalités et comme hiérarchisation des points de vue. S’il est vrai, comme l’écrit Mesnard, que la notion d’ordre « est d’abord une structure reposant sur différents genres de réalité indépendants ; ce sont les ordres entendus au sens des genres de la géométrie »[55], alors elle peut légitimement apparaître comme une nouvelle manifestation de cette métaphorique géométrique associée à la perspective, rendant possible à la fois la relativisation et l’élargissement de chaque « vue » vers une plus grande vérité. Ainsi, la critique des prétentions dogmatiques de la raison doit reconnaître sa propre vanité pour assumer « la vanité des vies communes, et puis la vanité des vies philosophiques, pyrrhoniennes, stoïques »[56].

Selon Pavlovits « chaque ordre définit une perspective »[57] et s’identifie au passage d’un régime de visibilité inférieur vers un supérieur, produisant un jeu d’ombre et de lumière que Pascal décrit par exemple dans (S) 339 ; (L) 308, fragment consacré au problème de l’Incarnation, que le commentateur considère comme essentiel pour la compréhension du sens de son « perspectivisme ».

Comment penser ce rapport en apparence absurde entre la perfection infinie de Dieu et « l’abaissement » du Christ dans l’épreuve d’une vie humaine (obscure et finie) ? Pascal affirme que la perfection du Christ est insondable aux ordres séparés de la charité ; celle-ci est un « un ordre différent de genre » rendant visible ce qui était alors invisible à l’ordre inférieur :

La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité car elle est surnaturelle. Tout l’éclat des grandeurs n’a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l’esprit. La grandeur des gens d’esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. La grandeur de la sagesse, qui n’est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d’esprit. Ce sont trois ordres différents de genre.[58]

En quoi ce point de vue pascalien, articulé à la notion d’ordre sans relever pour autant d’un formalisme rigoureux, se distingue-t-il du langage ordinaire ? Il est vraisemblable que la connaissance, directe ou indirecte, de la corrélation mathématisable entre représentation visuelle et projection géométrique, soit entre un objet quelconque et un point de vue décentré, a pu inspirer à Pascal toute une série de déplacements optiques et de métaphorisations projectives. Ces effets formels, analogues à ce que Jean Mesnard identifie à un « effet de zoom »[59], sont en effet mobilisés dans sa réflexion sur les infinis. On en trouve une illustration saisissante dans le fragment (S) 99 ; (L) 65, dont la tonalité n’est pas sans rappeler certains motifs leibniziens :

Une ville, une campagne, de loin c’est une ville et une campagne, mais à mesure qu’on s’approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, à l’infini. Tout cela s’enveloppe sous le nom de campagne.

Ce glissement progressif de la perception suggère une démultiplication interne des points de vue, analogue à un mouvement de focalisation optique, qui rend instable toute saisie définitive de l’objet. De manière encore plus significative, ce même procédé est à l’œuvre dans un fragment où Pascal semble faire allusion à la peinture en perspective ainsi qu’à Desargues, et peut-être même à ses terres viticoles de Condrieu, près de Lyon, qu’il aurait pu visiter. L’extrait mobilise la diversité du réel pour dénoncer l’impossibilité de saisir une unité stable :

La diversité est si ample que tous les tons de voix, tous les marchers, toussers, mouchers, éternuements [sont différents]. On distingue des fruits les raisins, et entre ceux‑là les muscats, et puis Condrieu, et puis Desargues, et puis cette ente. Est‑ce tout ? En a‑t‑elle jamais produit deux grappes pareilles ? Et une grappe a‑t‑elle deux grains pareils ? etc. Je n’ai jamais jugé d’une même chose exactement de même. Je ne puis juger d’un ouvrage en le faisant. Il faut que je fasse comme les peintres et que je m’en éloigne, mais non pas trop. De combien donc ? Devinez.[60]

Ce jeu de variation imaginaire, mais nécessaire à la compréhension, suggère que toute saisie du réel suppose une position et une mise à distance, mais que celle-ci, sans être simplement fausse, n’est jamais définitive. Or, si l’inscription du « point de vue », ou du moins d’un observateur, est inhérente à toute démarche optique depuis l’Antiquité, la nouveauté qui nous intéresse ici concerne une forme d’« objectivation du subjectif »[61] produite par le dispositif perspectif, permettant de penser la rencontre de plans comprenant une pluralité des points de vue dans un espace décentré. L’organisation d’un espace homogène et sans centre fixe ouvre la possibilité de penser un au-delà des perspectives, c’est-à-dire une structure formelle et objective que le mathématicien Jean-Yves Le Briend appelle « un moyen d’accord », une cohérence assurée par des invariants qui agit comme leur « loi » de génération selon des structures non arbitraires :

Les théoriciens de la perspective ont posé très tôt la question de savoir ce que deux représentations d’une même scène avaient en commun. C’est en quelque sorte à cette question que répond Desargues avec son traitement projectif des coniques : ce qu’elles ont en commun, outre les propriétés d’incidence, ce sont les relations d’involution sur les diverses droites qui les constituent.[62]

Pascal n’« applique » donc pas les lois de la géométrie perspective à des problèmes de morale ou de métaphysique. Il semble plutôt qu’il métaphorise l’idée d’un espace décentré et, en apparence, instable, qui se trouve régulé par des structures invisibles, intelligibles pour le géomètre. Sans pouvoir rentrer dans les détails de la géométrie arguésienne, on peut supposer que le perspectif chez Pascal ne désigne donc pas seulement une métaphore de la variation subjective, mais un problème plus fondamental : celui d’une tension entre multiplicité des apparences et unité cachée ; entre relativité des regards ou des discours et possibilité de son dépassement. La question de (S) 55 ; (L) 21 se pose à nouveau : si pour la peinture ou la géométrie la question est entendue, pour la vérité et la morale, par quelle voie atteindre cette unité ?

III. Grâce : la subversion de la perspective

Le perspectivisme pascalien se donne donc d’abord comme une critique des prétentions visant à ériger la raison en fondement du vrai et du bien. Mais cette critique du rationalisme ne se limite pas à un scepticisme épistémique et moral, elle repose sur un niveau « existentiel » : c’est en effet la chute originelle, notre « misère », qui rend cette relativité du jugement, notre « vanité », nécessaire. Or, il reste à approfondir un troisième niveau qui dépasse le plan purement « sceptique » et « existentiel » que la postérité a conservé de lui et qui justifie la référence métaphorique à la géométrie que nous mobilisons de façon limitée.

En quel sens alors peut-on distinguer définitivement le « perspectivisme pascalien » de tout relativisme subjectiviste, en se hissant au niveau le plus fondamental, sa finalité dialectique, comme défense de la supériorité de la vie chrétienne face aux prétentions de la philosophie ?

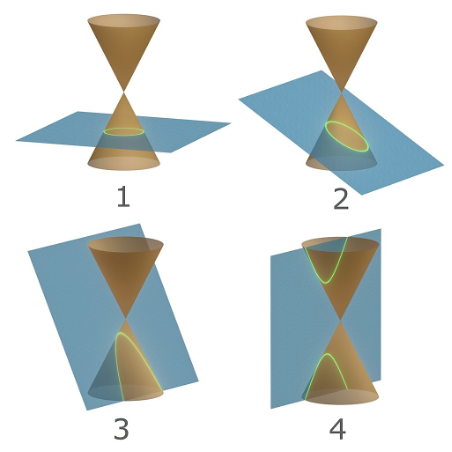

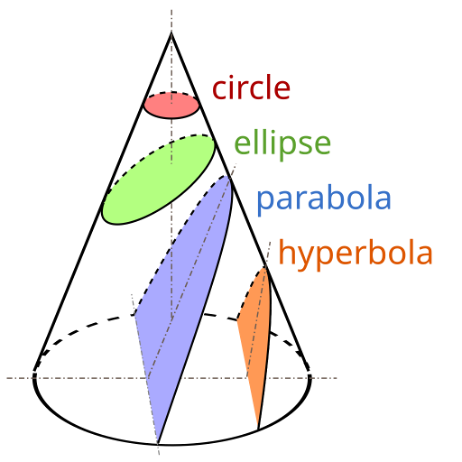

Si l’on doit admettre avec Pavlovits les limites de « l’applicabilité »[63] du modèle de la perspective chez Pascal, c’est parce que la notion même de perspective demeure fondamentalement équivoque circulant entre les domaines optique, géométrique, épistémologique, existentiel, théologique ou moral. Or, dans son article consacré au perspectivisme pascalien, Pavlovits propose une analogie stimulante entre la figure géométrique de « l’œil au sommet du cône » introduite dans son étude sur la Generatio conisectionum (1654), dont seule la partie reproduite par Leibniz nous est connue, et la notion plus générale d’« ordre », envisagée comme principe de hiérarchisation des perspectives. Reprenant les textes scientifiques du jeune Pascal, il met en lumière un passage où celui-ci reprend une des contributions majeures de Desargues à la géométrie, à savoir, l’unité projective des sections coniques[64] :

Si l’on doit admettre avec Pavlovits les limites de « l’applicabilité »[63] du modèle de la perspective chez Pascal, c’est parce que la notion même de perspective demeure fondamentalement équivoque circulant entre les domaines optique, géométrique, épistémologique, existentiel, théologique ou moral. Or, dans son article consacré au perspectivisme pascalien, Pavlovits propose une analogie stimulante entre la figure géométrique de « l’œil au sommet du cône » introduite dans son étude sur la Generatio conisectionum (1654), dont seule la partie reproduite par Leibniz nous est connue, et la notion plus générale d’« ordre », envisagée comme principe de hiérarchisation des perspectives. Reprenant les textes scientifiques du jeune Pascal, il met en lumière un passage où celui-ci reprend une des contributions majeures de Desargues à la géométrie, à savoir, l’unité projective des sections coniques[64] :

De là découle évidemment que, si l’œil est au sommet du cône, si l’objet est la circonférence du cercle qui est la base du cône, et si le tableau est le plan qui rencontre de part et d’autre la surface conique, alors la conique qui sera engendrée par ce plan sur la surface conique, soit point, soit droite, soit angle, soit antobole [ellipse], soit parabole, soit hyperbole, sera l’image de la circonférence du cercle.[65]

Ce passage reprend la formulation d’un principe dont les conséquences philosophiques sont essentielles pour notre propos. Malgré leur diversité apparente, les figures coniques (ellipse, parabole, hyperbole) proviennent, par projection, d’une même origine : un cercle vu depuis un point donné. Modalités d’une même structure, ces figures procèdent d’un même genre dont la variation ne fait que manifester les conditions particulières de projection : l’ordre projectif intelligible « caché » sous la dispersion apparente des figures. La diversité des coniques est donc rapportée à l’unité d’un cercle originaire, vu depuis un point unique, l’œil au sommet du cône, dont les transformations opérées par l’inclinaison du plan de coupe déterminent les apparences multiples. Ainsi, la variation n’est pas dispersion, mais différenciation interne à une structure stable, rendue intelligible par le biais d’une loi de projection qui, tout en situant le regard, en fonde la vérité objective[66].

Fig. 5 : Les différentes sections coniques : 1. cercle, 2. ellipse, 3. parabole, 4. hyperbole. CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Fig. 6 : Sections coniques représentées à partir d’un cône d’Apollonius. CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

Or, comme le note finement Pavlovits, lorsque Pascal s’attarde sur le cas de l’hyperbole, il semble reconnaître les limites de l’œil humain à percevoir cette unité. En effet, du point de vue d’un spectateur ordinaire, l’hyperbole ne manifeste pas spontanément sa correspondance avec le cercle d’origine. Il y aurait donc ici l’hypothèse implicite d’une perspective qui excède les capacités de perception humaine, une vue impossible, en ce qu’elle ne s’articule plus autour du traditionnel point de fuite vers lequel convergent les lignes, mais s’élève à un niveau de généralité inatteignable pour la vision naturelle.

Adoptant cette perspective « infiniment infinie », écrit Pavlovits, Pascal raisonnerait à partir d’un point inouï qui pourrait être métaphorisé dans les Pensées comme étant « propre à la vue de Dieu »[67]. Ce point, extérieur à tout humanisme, fonctionnerait comme l’analogon géométrique d’un ordre supérieur de vérité. En ce sens, la projection géométrique, en tant que transposition visible d’une unité cachée, deviendrait la figure possible de cet ordre ultime où tout se rassemble, ordre qui serait la perspective des perspectives ; ce que Pavlovits nomme « l’ordre de la gloire »[68] en reprenant le même fragment cité plus haut sur le mystère de l’Incarnation, dans lequel Pascal décrit « l’empire, l’éclat, la victoire » des saints en tant qu’ils sont « vus de Dieu et des anges »[69].

C’est peut-être cette même idée d’une vision surhumaine que Pascal semble évoquer dans le Mémorial, où la « vue »surgit de la fulgurance, accompagné de joie et de certitude : « Certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie. »[70] Ici, la vue n’est plus simplement perception sensible, ni intelligibilité rationnelle ; elle veut dire révélation, illumination, dévoilement. La perspective n’exprime plus un monde représenté par une pluralité de points de vue subjectifs, mais un monde transfiguré qui exige la conversion philosophique du regard vers un ordre supérieur. Or, cet ordre de la vue de Dieu pourrait bien jouer le rôle d’ordonnateur des perspectives, analogue aux invariants projectifs : il serait ce point indivisible, longtemps cherché, mais jamais assignable par les seules facultés humaines, lorsqu’il s’agit de morale et de vérité.

Dès lors, face à cette perspective « infiniment infinie », nos « absolus » philosophiques (vérité, morale, religion) apparaissent comme des illusions comiques produites par l’amour de notre moi « qui se fait le centre de tout »[71]. Étant donné que « nous ne croyons presque que ce qui nous plaît »[72], ces absolus nous paraissent définitifs alors qu’ils ne sont, devrait-on dire, que perspectifs, dans la mesure où toute perspective est d’abord une illusion rationnellement construite selon une certaine loi de projection

Le « moi », ou plus exactement l’amour « haïssable »[73] du moi pour lui-même, se serait ainsi accaparé injustement le dispositif du « point de vue » pour s’en approprier les puissances figuratives et se placer au « centre de tout ». Le perspectivisme pascalien, en ce sens, serait un travail de décomposition ironique de la centralité du sujet[74] et du « règne de l’homme[75] » constitutif du projet de la modernité philosophique : de même, ce que l’on appelle banalement aujourd’hui « point de vue » ne serait bien souvent que la forme risible d’un narcissisme métaphysique, la projection illusoire d’un sujet s’imaginant être au centre, que l’écriture des Pensées expose par son rire perspectiviste.

On voit que chez Pascal le modèle de la perspective s’oppose radicalement à la signification symbolique que Panofsky lui attribuait à la Renaissance : ce n’est ni un « élargissement de la sphère du moi », ni le développement d’une conception de l’espace débouchant sur une « anthropocratie », c’est-à-dire, sur une vision « déthéologisée »[76] du monde qui préfigure la révolution scientifique et le criticisme kantien. Il s’agit plutôt d’une entreprise de « destruction de l’égologie »[77] cartésienne et de tout le projet de la métaphysique moderne. Par le biais des puissances spéculatives offertes par son savoir géométrique, Pascal repense ainsi le triomphe d’une vision chrétienne du monde.

Mais depuis quelle position sommes-nous autorisés à rire de cette vanité « trop humaine », si ce n’est ni la subjectivité narcissique, ni la rationalité métaphysique ?

Cette critique des prétentions du rationalisme semble en effet rattacher le motif du perspectivisme à une considération des mystères de la foi et du respect de leur « ordre ». Comme l’écrit Pascal : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturelles ? »[78]

Une lecture trop hâtive de cette critique pourrait conduire à réduire le perspectivisme de Pascal à une forme de « fidéisme » proche de celle qu’on a pu attribuer à Montaigne, selon la thèse longtemps dominante mais désormais contestée de Richard Popkin[79]. Il identifie, dès le milieu du XVIe siècle, à travers les premières éditions latines de Sextus Empiricus (Estienne-Hervet, 1562-1569), l’émergence d’un « fidéisme sceptique » qui témoigne d’une crise pyrrhonienne structurant sous la forme d’un défi l’histoire de la philosophie moderne. Le « fidéisme »[80] est en effet, du point de vue de l’Église catholique, une hérésie affirmant que la foi se situe hors de tout rapport avec la raison. Elle ne peut provenir, dit Montaigne contre la théologie naturelle de Sebond, que d’une « supernaturelle et divine science »[81] que nous ne pouvons expérimenter que par une « infusion extraordinaire »[82]. La position fidéiste rejette en ce sens la légitimité des rapports spéculatifs entre foi et raison. C’est ce que semblerait laisser croire à son tour le « perspectivisme » de l’auteur des Pensées, qui est bien entendu un lecteur assidu des Essais.

Toutefois Pascal, sans connaître ce terme qui n’apparaîtra qu’au XIXe siècle, s’oppose très clairement à toute interprétation « fidéiste » de la religion chrétienne[83] qu’il considère comme un excès superstitieux symétrique à celui du rationalisme dogmatique[84]. Face aux mystères de la religion, la raison doit apprendre à laisser la place au sentiment : « Il faut mettre notre foi dans le sentiment, autrement elle sera toujours vacillante. »[85] Or, la critique « perspectiviste » des prétentions de la raison est justement l’attitude la plus raisonnable de la raison face à elle-même. Le perspectivisme n’est donc pas un fidéisme irrationnel mais l’expression la plus haute du rationalisme de Pascal, puisqu’il découle du fait qu’« il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison »[86].

Comme nous l’avons vu plus haut à travers notre extrapolation de l’analyse de Pavlovits, on peut penser que cette métaphorisation du modèle perspectif suppose formellement l’existence d’un ordre, d’un « point indivisible » qui est intelligible en géométrie, même si ce dernier reste inaccessible à l’intelligibilité rationnelle pour les problèmes épistémologiques et moraux. Si la faiblesse de notre être « nous cache la vue de l’infini »[87] et nous met à distance de tout absolu rationnel, dans un monde où « nous sommes incapables et de vrai et de bien[88] », seul le recours à un ordre supérieur permet d’atteindre ce point à l’infini dévoilant le sens de la vérité et de la morale.

Loin de défendre un subjectivisme fidéiste qui ne se fonde sur rien d’autre que lui-même, cette métaphorisation pascalienne du perspectif montre que, s’il combat certes une « vision déthéologisée du monde », il le fait de manière philosophique selon une sorte de dialectique de la raison, usant d’outils mathématiques et rationnels qu’il transforme dans sa stratégie d’écriture.

On peut dès lors supposer que la réponse implicite au défi lancé par (S) 55 ; L (21) est bien « le Dieu de Jésus-Christ », celui du Mémorial qui, à la manière d’un point caché structurant les diverses figures des coniques, ordonne et donne sens à notre expérience lacunaire du monde, en assignant ce point que la perspective assigne dans la peinture. Or, c’est un point paradoxal ou « hyperbolique », car aberrant, excessif, inaccessible à la seule raison philosophique. Sans le don de la grâce efficace[89], la représentation du tableau reste monstrueuse et l’on ne peut en sortir : d’où la difficulté, pour ceux qui refusent s’élever vers ces ordres supérieurs, d’acquérir cette visibilité nouvelle.

Dans un contexte théologique plus classique, quoiqu’influencé par le jansénisme, cette parabole spirituelle est illustrée de manière saisissante dans un sermon de Bossuet (Sur la Providence, 1670) qui recourt à l’anamorphose pour décrire la confusion apparente du monde et la nécessité de découvrir ce « point surnaturel » à partir duquel l’ordre se révèle :

Quand je considère en moi-même la disposition des choses humaines, confuse, inégale, irrégulière, je la compare souvent à certains tableaux, que l’on montre assez ordinairement dans les bibliothèques des curieux comme un jeu de la perspective. […] Quelle est la confusion de ce tableau ! […] Le libertin inconsidéré s’écrie aussitôt qu’il n’y a point d’ordre : « il dit en son cœur : il n’y a point de Dieu » ou ce Dieu abandonne la vie humaine aux caprices de la fortune. […] Si vous savez rencontrer le point par où il faut regarder les choses, toutes les inégalités se rectifieront, et vous ne verrez que sagesse où vous n’imaginiez que désordre. Oui, oui, ce tableau à son point, n’en doutez pas.[90]

Cette parabole spirituelle d’un point « par où il faut regarder les choses », où le sens de l’apparaître s’ordonne en dépit de son absence apparente d’ordre, apparaît chez Pascal comme une métaphorisation spéculative d’un point à l’infini projectif, que l’on peut l’associer au « Dieu caché »[91] de la foi chrétienne, demeurant le principe régulateur de la vérité et de la morale alors même que la raison est impuissante à le déceler sans le secours de la grâce : le dispositif perspectif permet ainsi de penser la manifestation de Dieu en son absence, sa présence infinie, bien que « cachée », dans l’espace du fini. Or, à la différence de toute posture fidéiste, subjectiviste ou irrationnelle, il ne s’agit pas de rejeter la raison, mais de l’orienter vers son dépassement. C’est par là que le perspectivisme n’est pas un obscurantisme théologique ou « apologétique » mais l’emploi figuré d’un langage rationnel, construisant une forme de dialectique, visant à transformer la vie de cet « automate »[92] dont l’autre moitié est esprit, afin de le « préparer »[93], de persuader sa « machine » de la supériorité d’une existence fondée sur la parole de Dieu et, en même temps, de résister à sa mort annoncée.

Conclusion : la mort de Dieu en perspective

Dès lors, s’il est vrai que Pascal est « la première réalisation exemplaire de l’homme moderne » [94], en quel sens héritons-nous encore de son « perspectivisme » ?

D’une part, la relation entre la perspective et l’émergence d’un sentiment de déréliction semble toujours constitutive de l’expérience contemporaine : son « perspectivisme » renvoie à une « schizocosmie »[95] inaugurale de la modernité, rupture « du lien qui unit l’homme et le monde » [96], source de la difficulté à croire en ce dernier, qui le rapproche de la pensée de Nietzsche[97].

D’autre part, il faut insister sur la fonction que Pascal confère à cette peinture perspectiviste dans les Pensées. Alors que le perspectivisme nietzschéen envisage un « nouvel infini » contenant « trop de possibilités d’interprétations non divines »[98], cherchant à surmonter la mort de Dieu et à retrouver le « sens de la Terre »[99], guidé par ce Christ parodique qu’est Zarathoustra, Pascal confère au perspectivisme une fonction distincte. Il le conçoit en effet comme un levier dialectique inspiré de la science perspective, à la fois rationnel et persuasif, afin d’amener les athées et les rationalistes à admettre qu’en dépit de l’absence apparente d’ordre, notre salut réside dans l’élévation de notre pensée vers ce point à l’infini « caché » à la vision naturelle, métaphore de cette « surnature » chrétienne, située par-delà le « perspectivisme du monde »[100] ; argument que l’on pourrait très bien concevoir dans la continuité logique de celui du pari avec ce qu’il contient de risque et d’incertitude face à l’absence apparente de Dieu[101].

Le perspectivisme pascalien n’est pas un subjectivisme irrationnel : ce n’est ni une relativisation désespérée, ni un scepticisme nihiliste. Il ouvre au contraire à une transcendance qui déjoue les prétentions dogmatiques du rationalisme, en métaphorisant ironiquement ses propres outils mathématiques. Notre destination surnaturelle ne nous est donc pas fermée par cette version « baroque » du perspectivisme, au contraire : elle est ouverte par lui, en délivrant la raison de son dogmatisme, la foi de sa superstition. C’est le sens de cette formule célèbre, « l’homme passe l’homme »[102] : la dignité humaine ne réside pas dans une illusoire maîtrise spatiale ou rationnelle du monde[103], dont on ne cesse aujourd’hui, par ailleurs, de déplorer les conséquences, mais dans l’aptitude à s’élever par la pensée vers cet « ordre de la gloire », cette « perspective infiniment infinie » qui à la fois habite et dépasse notre finitude :

Certainement cela passe le dogmatisme et [le] pyrrhonisme et toute la philosophie humaine. L’homme passe l’homme. […] Apprenez que l’homme passe infiniment l’homme et entendez de votre Maître votre condition véritable que vous ignorez.[104]

[1] Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Textes inédits d’après les manuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanovre, éd. Gaston Grua, Paris, PUF, 1948, vol. 2, p. 553-554.

[2] Hubert DAMISCH, L’origine de la perspective, 2ème éd., Paris, Flammarion, 1993, p. 177.

[3] Emmanuel SALANSKIS, « Le perspectivisme de Nietzsche : philosophie de la réalité, méthode de travail », dans Quentin Landenne (dir.), Philosopher en points de vue. Histoire des perspectivismes philosophiques, Louvain-la-Neuve, Presses de l’Université Saint-Louis, 2020, p. 225-241.

[4] Voir Tamás PAVLOVITS, « Perspective et perspectivisme dans les Pensées », Chroniques de Port-Royal, n° 63, p. 221-233 ; Lucie LEBRETON, « Généalogie de la pensée perspectiviste : les figures inversées de Pascal et de Leibniz dans l’œuvre de Nietzsche », Dialogue. Canadian Philosophical Review/Revue canadienne de philosophie, vol. 59, n° 4, 2020, p. 677-700.

[5] Voir Gilles DELEUZE, Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988, p. 27 ; Herbert KNECHT, La logique chez Leibniz. Essai sur le rationalisme baroque, Lausanne, L’âge d’homme, 1981.

[6] Voir notamment Denis FAVENNEC et Emmanuel RIBOULET-DEYRIS, Douce perspective. Une histoire de science et d’art, Paris, Ellipses, 2007, p. 199-213.

[7] Gilles-Gaston GRANGER, L’irrationnel, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 95 et suiv.

[8] Du moins si l’on veut entendre par là, comme l’a montré Laurent THIROUIN, Pascal ou le défaut de la méthode, Paris, Honoré Champion, 2023, chap. « Depuis quand Pascal a-t-il écrit une “apologie” ? », p. 341-357, un concept anachronique et péjoratif qui déprécie la valeur philosophique des Pensées.

[9] Pour plus de finesse, voir notamment : René TATON, L’œuvre mathématique de Desargues, Paris, PUF, 1951 ; Rudolf BKOUCHE, « La naissance du projectif », dans Roshdi Rashed (dir.), Mathématiques et philosophie de l’antiquité à l’âge classique, Paris, CNRS Éditions, 1991 ; Daniel LEHMANN et Rudolf BKOUCHE, Initiation à la géométrie, Paris, PUF, 1988, p. 453-474 ; Denis FAVENNEC et Emmanuel RIBOULET-DEYRIS, Douce perspective, op. cit.

[10] Michel SERRES, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Paris, PUF, 2007, chap. « Le paradigme pascalien », p. 647-712. Voir aussi l’article enthousiaste de Jean MESNARD, « Point de vue et perspective dans les Pensées de Pascal », Courrier du Centre international Blaise Pascal, n° 16, 1994.

[11] Voir Laurence BOUQUIAUX, « La notion de perspective dans l’évolution de la métaphysique de Leibniz », dans Benoît TIMMERMANS (éd.), Perspective Leibniz, Whitehead, Deleuze, Paris, Vrin, 2006, p. 37 ; Javier ECHEVERRÍA, « Leibniz, interprète de Desargues », dans Jean Dhombre et Joël Sakarovitch (dir.), Desargues en son temps, Paris, Blanchard, 1994, p. 283-295 ; Valérie DEBUICHE, « L’invention d’une géométrie pure au 17e siècle : Pascal et son lecteur Leibniz », Studia Leibnitiana, vol. 48, n° 1, 2016, p. 42-67 ; Valérie DEBUICHE, Leibniz. Un philosophe savant, Paris, Ellipses, 2017 ; Valérie DEBUICHE, Leibniz et l’expression, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2021.

[12] Philippe SELLIER, Pensées, opuscules et lettres, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 81. Nous citerons les Pensées selon cette édition notée (S), avec sa correspondance dans l’édition Lafuma (Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1963), notée (L).

[13] (S) 55 ; (L) 21.

[14] Voir Leon Battista ALBERTI, La peinture, éd. Thomas Golsenne, Bertrand Prévost et Yves Hersant, Paris, Seuil, 2004.

[15] Jean MESNARD, « Point de vue et perspective dans les Pensées de Pascal », art. cit., p. 4.

[16] SEXTUS EMPIRICUS, Esquisses pyrrhoniennes, trad. Pierre Pellegrin, Paris, Seuil, 1997, I, 14 [121], p. 121.

[17] (S) 230 ; (L) 199. Voir aussi (S) 601 ; (L) 723 : « Deux infinis. Milieu. Quand on lit trop vite ou trop doucement on n’entend rien ».

[18] Jean-Yves BRIEND, « Mathématiques en perspective : Desargues, la Hire, le Poîvre », Archive for History of Exact Sciences, vol. 75, 2021, p. 32.

[19] Hubert AUPETIT, « Le parti d’en rire », Courrier Blaise Pascal, n° 46, 2024, p. 381-397. Sur le rire « perspectiviste » chez Nietzsche, voir Patrick WOTLING, Oui, l’homme fut un essai. La philosophie de l’avenir selon Nietzsche, Paris, PUF, 2016, chap. « “Peut-être le rire aussi a-t-il encore un avenir !”. Hiérarchie, perspectivisme et problématique des valeurs dans l’idée de gai savoir », p. 129-147.

[20] (S) 230 ; (L) 199.

[21] (S) 78 ; (L) 44.

[22] (S) 580 ; (L) 418-426.

[23] Lucie LEBRETON : « Généalogie de la pensée perspectiviste : les figures inversées de Pascal et de Leibniz dans l’œuvre de Nietzsche », art. cit., p. 693 et suiv.

[24] (S) 78 ; L (44).

[25] Expression de Friedrich NIETZSCHE, « Essai d’autocritique », § 5, préface à La naissance de la tragédie, trad. Jean Marnold et Jacques Morland, dans Œuvres, éd. Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Laffont, 1993, vol. 1, p. 29, que nous parodions.

[26] Rudolf BKOUCHE, « La naissance du projectif », art. cit.

[27] Autre expression de Friedrich NIETZSCHE, Le gai savoir, § 374, trad. Patrick Wotling, dans Œuvres, éd. Marc de Launay, Paris, Gallimard, 2001, vol. 2, p. 298.

[28] (S) 680 ; (L) 418-426.

[29] (S) 102 ; (L) 68 : « Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l’éternité précédente et suivante […] je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? ».

[30] (S) 80 ; (L) 47.

[31] Valérie DEBUICHE, « Histoire des mathématiques et histoire de la philosophie : Leibniz, Pascal et la perspective », communication présentée à la 2nde Journée des Assises du CEPERC, Aix-en-Provence, 8 juin 2015, document PDF consulté sur Academia.edu, p. 2.

[32] Ibid.

[33] (S) 230 ; (L) 199 : « Rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis ».

[34] Jean-Jacques SZCZECINIARZ, « Le thème projectif : Desargues, l’infini à distance finie », dans Françoise Monnoyeur (dir.), Les infinis. Astronomie, mathématiques, philosophie, Paris, CNRS Éditions, 2003, p. 39.

[35] Ibid.

[36] M. SERRES, Le système de Leibniz, op. cit., p. 654-655.

[37] (S) 229 ; (L) 198.

[38] (S) 196 ; (L) 164 : « Cachot. Je trouve bon qu’on n’approfondisse pas l’opinion de Copernic. Mais ceci… Il importe à toute la vie de savoir si l’âme est mortelle ou immortelle ».

[39] (S) 230 ; (L) 199.

[40] Vincent CARRAUD, Pascal et la philosophie, op. cit., chap. « L’infini », p. 392 et suiv.

[41] Frédéric de BUZON, « Que lire dans les deux infinis ? Remarques sur une lecture leibnizienne », Les Études philosophiques, vol. 95, n° 4, 2010, p. 546.

[42] Voir l’ouvrage classique d’Alexandre KOYRÉ, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1973, p. 65.

[43] Herbert KNECHT, La logique chez Leibniz, op. cit., p. 351-352.

[44] Leon Battista ALBERTI, La peinture, op. cit., p. 128-129.

[45] Ibid., p. 81 et 133.

[46] Voir Jurgis BALTRUŠAITIS, Anamorphoses ou Thaumaturgus opticus. Les perspectives dépravées, Paris, Flammarion, 2008, vol. 2.

[47] Voir Denis DIDEROT et Jean Le Rond d’ALEMBERT, Encyclopédie, Paris, Briasson/David/Le Breton/Durant, 1751, tome I, article « arts graphiques ».

[48] On peut aussi penser à cette anamorphose de la vanité que sont les Ambassadeurs (1533) de Hans Holbein le Jeune.

[49] Sur le sens épistémologique de la « disproportion », voir João CORTESE, Infini et disproportion chez Pascal, Paris, Honoré Champion, 2024.

[50] Gérard GUEST « Pascal et Heidegger. Heidegger lecteur de Pascal », Les Études philosophiques, vol. 96, n° 1, 2011, p. 41-60.

[51] Gérard BRAS et Jean-Pierre CLÉRO, Pascal et les figures de l’imagination, Paris, PUF, 1994, p. 91.

[52] (S) 230 ; (L) 199.

[53] Tamás PAVLOVITS, « Perspective et perspectivisme dans les Pensées », art. cit., p. 224.

[54] (S) 551 ; (L) 672. Voir Hirofumi KAWAKAMI, Voir autre chose que ce que je vois : la vision chez Pascal, thèse de doctorat dirigée par Laurent Thirouin, Université de Lyon 2, soutenue le 19 janvier 2024.

[55] Jean MESNARD, La culture au XVIIe siècle, Paris, PUF, 1992, p. 384.

[56] (S) 573 ; (L) 694.

[57] Tamás PAVLOVITS, « Perspective et perspectivisme dans les Pensées », art. cit., p. 227.

[58] (S) 339 ; (L) 308.

[59] Jean MESNARD, « Point de vue et perspective dans les Pensées de Pascal », art. cit., p. 5.

[60](S) 465 ; (L) 558.

[61] Erwin PANOFSKY, La perspective comme forme symbolique, trad. Guy Ballangé, Paris, Minuit, 1969, p. 159.

[62] Jean-Yves BRIEND, « Mathématiques en perspective : Desargues, la Hire, le Poîvre, », art. cit., p. 35.

[63] Tamás PAVLOVITS, « Perspective et perspectivisme dans les Pensées », art. cit., p. 228.

[64] Voir la mise au point de Hervé AUPETIT, « Géométrie prophétique et temps des prophètes », Courrier Blaise Pascal, n° 46, 2024, p. 197-215.

[65] Blaise PASCAL, Œuvres complètes. Tome II. Œuvres diverses (1652-1654), éd. Jean Mesnard, Paris, Desclée de Brouwer, 1990, p. 1113.

[66] Pour plus de finesse, voir l’analyse des tensions philosophiques entre la conception « ponctuelle » (insistant sur les rapports des points entre eux selon une loi déterminée) de la perspective chez Pascal et celle plus arguésienne (insistant sur les invariants structurels) reprise par Leibniz dans Valérie DEBUICHE, « L’invention d’une géométrie pure au XVIIe siècle », Studia Leibnitiana, vol. 48, n° 1, 2016, p. 47-50.

[67] Tamás PAVLOVITS, « Perspective et perspectivisme dans les Pensées », art. cit., p. 229.

[68] Ibid.

[69] (S) 339 ; (L) 308.

[70] (S) 742 ; (L) 913. Nous soulignons. Voir le commentaire d’Hirofumi KAWAKAMI, Voir autre chose que ce que je vois : la vision chez Pascal, op. cit., p. 15.

[71] (S) 494 ; L (597).

[72] Blaise PASCAL, « De l’art de persuader », dans [L], p. 355. Voir Lucie LEBRETON, « Généalogie de la pensée perspectiviste », art. cit., p. 692-693 sur les deux sens de la foi à partir du fragment (S) 41 ; (L) 7.

[73] Sur l’ambiguïté de la formule de Pascal et son sens augustinien véritable, voir Laurent Thirouin, « Le moi haïssable, une formule équivoque », dans Rudolf Behrens, Andreas Gipper et Viviane Mellinghoff‑Bourgerie (dir.), Croisements d’anthropologie. Pascals Pensées im Geflecht der Anthropologien, Heidelberg, Winter, 2005, p. 217-247.

[74] Pascal est en effet le premier utiliser la forme substantivée (« le moi ») à partir d’une expression de Descartes (« ego ille ») dans la Méditation deuxième (René Descartes, Œuvres, éd. Charles Adam et Paul Tannery, Paris, Vrin/CNRS, 1964-1974, vol. V, p. 25). À ce sujet, voir la mise au point de Vincent CARRAUD, L’invention du moi, Paris, PUF, 2010, p. 15-41 ; Thierry GONTIER, L’égoïsme vertueux. Montaigne et la formation de l’esprit libéral, Paris, Les Belles Lettres, 2020, p. 51-52, note 8.

[75] Rémi BRAGUE, Le règne de l’homme. Genèse et échet du projet moderne, Paris, Gallimard, 2015.

[76] Erwin PANOFSKY, La perspective comme forme symbolique, op. cit., p. 160.

[77] Vincent CARRAUD, Pascal et la philosophie, op. cit., chap. « La destruction de l’égologie », p. 287-345.

[78] (S) 220 ; (L) 188.

[79] Richard POPKIN, Histoire du scepticisme. De la fin du moyen-âge à l’aube du XIXe siècle, trad. Benoît Gautier, Marseille, Agone, 2019, p. 19. Voir également Thierry GONTIER, « L’essai et l’expérience. Le scepticisme montaigniste par-delà le fidéisme », dans Marie-Lucie Demonet et Alain Legros (dir.), L’écriture du scepticisme chez Montaigne, Genève, Droz, 2004, p. 223-237.

[80] Frédéric BRAHAMI, Le travail du scepticisme. Montaigne, Bayle, Hume, Paris, PUF, 2001, p. 83 et suiv.

[81] Michel de MONTAIGNE, Essais, éd. Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya et Alexandre Tarrête, Paris, Gallimard, 2009, vol. 2, p. 163.

[82] Ibid.

[83] Voir Tamás PAVLOVITS, Le rationalisme de Pascal, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, p. 133 et suiv.

[84] (S) 214 ; (L) 183 : « Deux excès. Exclure la raison, n’admettre que la raison ».

[85] (S) 661 ; (L) 821.

[86] (S) 213 ; (L) 182.

[87] (S) 230 ; (L) 199.

[88] (S) 62 ; (L) 28.

[89] Sur la doctrine janséniste de la grâce efficace et son rapport avec l’augustinisme, nous renvoyons à Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, Paris, Albin Michel, 1995, chap. « La grâce souveraine », p. 229-357.

[90] Jacques-Bénigne BOSSUET, Sermons sur la mort, Paris, GF-Flammarion, 1996, p. 82-84.

[91] (S) 275-276 ; (L) 242-243.

[92] (S) 313 ; (L) 821 : « Car il ne faut pas se méconnaître, nous sommes automate autant qu’esprit. Et de là vient que l’instrument par lequel la persuasion se fait n’est pas la seule démonstration ».

[93] (S) 11 ; (L) 45 : « Ordre. Après la lettre qu’on doit chercher Dieu, faire la lettre d’ôter les obstacles, qui est le discours de la machine, de préparer la machine, de chercher par raison ».

[94] Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché. Études sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, Paris, Gallimard, 1959, p. 192.

[95] Jean-Luc MARION, Sur la théologie blanche, Paris, PUF, 1981, p. 260.

[96] Gilles DELEUZE, L’image-temps. Cinéma 2, Paris, Minuit, 1985, p. 223.

[97] Nous suivons la thèse de Lucie LEBRETON, Nietzsche lecteur de Pascal. « Le seul chrétien logique », Paris, Honoré Champion, 2022.

[98] Friedrich NIETZSCHE, Le gai savoir, éd. cit., § 374, p. 289.

[99] Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, « Préface », § 3, trad. Geneviève Bianquis, dans Œuvres, éd. Marc de Launay, Paris, Gallimard, vol. 2, p. 330.

[100] Expression de Friedrich NIETZSCHE, Œuvres philosophiques complètes. Vol. IX. Fragments posthumes, éd. Giorgio Colli et Mazzino Montinari, trad. Michel Haar et Marc de Launay, Paris, Gallimard, 1982, p. 40, frag. [39], que nous parodions.

[101] La fonction du « perspectivisme pascalien » nous paraît analogue à celle de l’argument du pari analysé par Laurent Thirouin, comme point de départ de la démarche apologétique (voir Laurent Thirouin, Pascal ou le défaut de la méthode, op. cit., p. 265-286).

[102] Voir Pierre LYRAUD, Figures de la finitude chez Pascal. La fin et le passage, Paris, Honoré Champion, 2022, p. 16 et suiv.

[103] (S) 145 ; (L) 113.

[104] (S) 164 ; (L) 131.