A la recherche d’une stratégie

Maxence Gaillard (Centre d’épistémologie des sciences cognitives, ENS Lyon)

La notion de stratégie, à tort ou à raison, a pris une place prépondérante dans la gouvernance de la recherche contemporaine. L’élaboration d’une stratégie de recherche se traduit en général par un document ayant valeur de guide pour tous les acteurs d’une institution donnée, définissant des priorités de recherche (et donc en excluant d’autres), des objectifs à attendre et des modalités pour parvenir à ces fins. Dans l’idéal, la stratégie a vocation à produire une base rationnelle et légitime à l’agenda de recherche. Un des points culminants de cette tendance récente en France fut l’élaboration de la Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI) en 2009 au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cet exercice « est né du constat qu’il n’y avait aucun document de référence disponible définissant les priorités à quatre ans, que sont les grands défis de la connaissance, les grands défis » technologiques, et les grands défis sociétaux que la recherche doit nous permettre de relever1. L’existence de documents « stratégiques » peut également se décliner selon différents niveaux institutionnels lorsque chacun d’eux définit et expose ses axes prioritaires : un organisme, une université, toute structure institutionnelle de recherche peut ou doit élaborer une stratégie de recherche, sans compter les autres niveaux politiques, comme l’Europe ou les Régions, qui peuvent avoir leurs problématiques propres.

L’intrusion dans le domaine de la recherche du vocabulaire militaire auquel appartient traditionnellement ce terme de stratégie peut surprendre, mais un détour par l’histoire de cette notion met justement en lumière la dissolution du sens de ce mot ces dernières décennies. En théorie militaire, la stratégie s’oppose à l’origine à la tactique :

Conduire la guerre revient donc à ordonner et diriger la lutte… la lutte se décompose en un nombre plus ou moins grand d’actes isolés qui constituent de nouvelles unités, et que l’on nomme des combats. De là naissent deux activités absolument distinctes, la tactique et la stratégie, dont la première ordonne et dirige l’action dans les combats, tandis que la seconde relie les combats les uns aux autres pour arriver aux fins de la guerre2.

Il s’agit alors pour le stratège de fixer les objectifs militaires de la guerre, de faire le plan des campagnes, et de laisser au tacticien le soin de mener les combats. Toutefois le sens de ce terme en théorie militaire évolue depuis les années 19503, proliférant et se diluant à la fois. Les stratégies se multiplient : à la stratégie conventionnelle s’ajoute une stratégie nucléaire qui peut en être autonome, la stratégie de guérilla concurrence la stratégie conventionnelle, qui elle-même peut se décliner en stratégie terrestre, stratégie maritime, stratégie aérienne, etc. A cette multiplication des stratégies en fonctions de types de conflits de plus en plus variés s’ajoute une dilution du sens du terme oscillant entre objectifs politiques et tactique opérationnelle : la stratégie militaire n’est plus qu’une stratégie parmi des stratégies politique, diplomatique, économique.

Cela ne doit pas nous empêcher de nous arrêter sur une définition au moins provisoire du mot, toutes ces stratégies s’avérant reliées : par exemple les choix d’une stratégie nucléaire et d’une stratégie conventionnelle peuvent être intégrés dans une stratégie militaire, comme la stratégie militaire s’intègre dans le cadre de la politique extérieure d’un pays avec sa stratégie diplomatique. Au sens le plus abstrait la stratégie désigne

l’élaboration et la réalisation d’un plan pour l’emploi coordonné des ressources afin d’atteindre certains objectifs fixés. La stratégie relie les objectifs avec les moyens de les atteindre dans la paix et la guerre. 4

La stratégie consiste donc à faire des choix en fonction des objectifs (la discussion de ceux-ci peut ou non faire partie de l’élaboration de la stratégie) et des moyens disponibles. La nécessité de recourir à des choix stratégiques s’impose dans le cadre d’un environnement conflictuel ou compétitif : l’argument classique veut qu’il vaut mieux avoir une stratégie que pas de stratégie, surtout si les adversaires ou compétiteurs en élaborent une (le modèle sous-jacent à cet argument est celui de la rationalité des actions complexes : une action rationnelle a plus de chances d’atteindre ses objectifs qu’une action irrationnelle). Dans ce contexte l’élaboration de la stratégie devra si possible tenir compte des objectifs et des moyens de l’adversaire lui-même. Le discours politique et économique a alors pu s’approprier la notion de stratégie sans difficultés. Afin de prendre de l’avance sur ses concurrents, une grande entreprise a intérêt à consacrer une partie de ses ressources à la réflexion sur sa stratégie, en cherchant à anticiper les évolutions des marchés et en se penchant sur les grandes tendances de son champ d’action par des méthodes de prospective et l’élaboration de scénarios. Une stratégie politique défendra elle les intérêts de la nation, parfois sans avoir peur d’insister sur la rhétorique agonistique5.

Quel sens peut prendre cette notion dans le domaine de la politique scientifique ? Il s’agit de définir les objectifs et les moyens de la recherche dans un intervalle de temps futur donné, et pour cela l’élaboration d’une stratégie passe par le choix de grandes orientations sur les directions dans lesquelles la recherche scientifique peut et doit s’engager – ce que le discours de Valérie Pécresse cité plus haut désigne comme des « grands défis » et des « priorités ». Cette définition, qui correspond au sens récent et élargi de la stratégie, reprend dans une certaine mesure l’héritage de la définition traditionnelle de la stratégie en opposition à la tactique : si cette dernière est laissée au chercheur qui a l’art du combat avec les virus et les microbes sur la paillasse, les grandes orientations scientifiques et technologiques peuvent être fixées à un niveau supérieur, celui de la nation ou de l’institution commanditant cette recherche. Si aujourd’hui la SNRI veut développer explicitement une stratégie nationale, la politique scientifique a été confrontée depuis sa naissance à des choix qui peuvent être dits stratégiques. Ainsi la création des organismes de recherche thématiques doit mettre en œuvre les développements scientifiques liés aux grandes priorités nationales : immédiatement après la seconde guerre mondiale sont créés le CEA pour la défense et l’atome, ou encore l’Inra pour moderniser l’agriculture. Il y a bien là à la fois fixation des grands objectifs (comme le nucléaire), et des moyens opérationnels pour les réaliser (un organisme de recherche dédié, le CEA) – et il s’agit à la fois de recherche fondamentale et appliquée. De même aux Etats-Unis les National Institute of Health sont créés sur impulsion du politique pour donner les moyens aux chercheurs de travailler sur des thématiques de santé jugées prioritaires. Parfois de grands programmes peuvent être lancés sur des sujets importants à la manière de la « guerre au cancer » lancée par le Président Nixon dans les années 1970.

Parmi les facteurs à l’origine de la présence croissante de la stratégie dans les discours sur la recherche sont souvent cités la compétition internationale pour et par la science et la technologie, la volonté croissante de prendre en considération les demandes sociétales liées aux sciences et aux technologies, mais aussi la demande d’évaluation et de publicisation du travail des chercheurs. D’un point de vue politique et économique, il parait justifié de faire de la stratégie, par exemple de cibler les problèmes de santé publique à régler et de se donner les moyens scientifiques pour ce faire. Dans le contexte de compétition international de la recherche, étant donné les enjeux de prestige, les enjeux économiques (pour attirer des entreprises étrangères, stimuler la croissance par la technologie) et les enjeux de défense ou de sécurité par exemple (c’est typiquement le cas sur le nucléaire), il parait nécessaire de ne pas laisser ces grandes décisions au seul hasard de l’histoire. Ainsi on peut concevoir une stratégie étatique de recherche comme on conçoit une stratégie militaire ou une stratégie d’entreprise, dans un souci d’efficacité dans un contexte concurrentiel. Mais une seconde source peut être invoquée pour justifier la place de la stratégie dans la gouvernance de la recherche, celle de la légitimité. Les choix scientifiques correspondent aussi à des choix de société – partant du principe que tout développement technologique possible n’est pas forcément souhaitable et qu’il faut mener une réflexion sur leur pertinence, des structures politiques ont été mises en place dans divers pays, en France l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) remplit un tel rôle. Les institutions de la recherche publique élaborent également des documents d’orientation afin de négocier et de rendre des comptes à l’administration centrale en tant qu’ils dépendent de l’Etat. Notre thèse est ici qu’il y a une tension entre (au moins) deux types d’arguments qui se recoupent pour justifier la notion de stratégie : une tradition économique et militaire d’un côté qui se place dans un contexte de compétition, de lutte, de conflit, et de l’autre côté une tradition plus politique, qui met l’accent sur la valeur des choix collectifs en démocratie6. Nous tentons de montrer par la suite comment ces deux tendances sont présentes dans tout exercice de stratégie et que de la résolution de cette tension dépend notre capacité à produire un modèle de gouvernance de la recherche cohérent pour l’avenir.

C’est peut-être en rattachant la notion de stratégie à des grandes conceptions de la nature de la science et à des modèles de gouvernance que nous comprendrons mieux ses différentes significations. Le modèle théorique le plus systématique en ce sens est celui qui accorde à la recherche une autonomie totale par rapport au champ politique en reconnaissant la nature spécifique de la science par rapport aux autres activités humaines. Dans ses finalités comme dans ses modalités la science diffère des autres entreprises sociales. Là où ces dernières ont pour but la production, le profit et le pouvoir, la science poursuit la vérité, ce qui fait d’elle une entreprise particulière, qui a ses exigences et ses normes propres. Parmi celles-ci et entre mille autres, l’honnêteté intellectuelle et le désintéressement du savant, son esprit critique, sa capacité à remettre en cause les doctrines établies, l’universalité de la vérité qui ne saurait avoir de propriétaire, la publicité intrinsèque des méthodes, protocoles et démonstrations si elles veulent pouvoir être validées par les pairs, le rôle structurant de la communauté scientifique elle-même (un subtil dosage de consensus sur les vérités établies et de désaccord raisonnable sur les pistes de recherche et les vérités non établies) font qu’il existe au sein de la société une « république de la science » à part pour reprendre l’expression de Michael Polanyi7. Par conséquent l’organisation du système de recherche doit permettre de respecter toutes ces particularités : ne pas laisser des non-experts évaluer les projets, respecter le temps long de la recherche, permettre aux savants d’entreprendre des recherches jugées hasardeuses mais potentiellement fructueuses à long terme… Le besoin d’autonomie de toute recherche fondamentale est résumé par Vannevar Bush dans le rapport fondateur qui a donné naissance à la National Science Foundation américaine :

Cette agence devrait être composée de personnes expérimentées dans un large domaine, ayant connaissance des particularités de la recherche scientifique et de l’enseignement. Elle devrait bénéficier de financements stables afin de pouvoir entreprendre des programmes de long terme. Elle devrait reconnaitre que la liberté d’enquête doit être préservée et laisser le contrôle de la politique, du personnel, et de la méthode et du champ de la recherche aux institutions qui la font8.

Dans un tel modèle la liberté de choisir leur stratégie de recherche est en théorie laissée aux savants eux-mêmes. Une telle indépendance garantit la qualité de la science, à la manière dont la charte fondatrice de la Royal Society britannique au dix-septième siècle exclut la théologie et la politique de ses préoccupations. Toutefois cette autonomie n’empêche pas qu’il existe des relations d’intérêts réciproques avec le pouvoir politique : en échange de financement et de protection, les savants peuvent être appelés à fournir de l’expertise et à mettre leur savoir au service de leur commanditaire. Ils quittent alors la recherche fondamentale pour faire de la recherche appliquée. Cela sera particulièrement le cas pendant les guerres dans lesquelles les savants sont mobilisés pour leurs compétences sur des objectifs précis, de la Révolution française aux Guerres Mondiales du vingtième siècle, et un tel phénomène peut laisser des marques en temps de paix :

de nouvelles frontières de l’esprit sont devant nous, et si elles sont explorées avec la même vision, la même audace, et la même volonté avec laquelle nous avons fait cette guerre, nous pouvons enrichir notre économie et notre vie9.

Dans ce cadre conceptuel, l’impulsion du politique peut aller jusqu’à la création d’instituts ou d’agences pour la recherche appliquée, et en ce sens il s’agit déjà d’une orientation. Mais elle ne doit pas aller plus loin, car, aussi bien dans la recherche fondamentale qu’appliquée, la communauté scientifique est la mieux placée pour juger de la pertinence de ses travaux. De fait il est bien difficile de distinguer ce qui relève du compromis et ce qui n’en relève pas dans les linéaments d’une politique et des choix faits par une communauté scientifique dont la complexification rend l’existence problématique.

Diverses raisons ont amené à la remise en question de ce modèle de l’autonomie qui a longtemps été tenu pour dominant. Tout d’abord, depuis le temps des académies protégées par les rois, nous avons assisté à un changement d’échelle et de nature de la science elle-même. Les plus grands dispositifs expérimentaux notamment requièrent une gestion et une structure administrative importante et compétente, ce que les historiens des sciences ont nommé la « big science ». La spécialisation, la croissance de la production scientifique en termes quantitatifs, etc., font que nous sommes passés du « village » à la « grande ville » scientifique et que les « principes et des mœurs internes à la cité scientifique » ne suffisent plus, comme le résume Jean-Jacques Salomon10. L’emprise de plus en plus large de la science et de la technologie sur nos sociétés et nos modes de vie, parfois couplée avec des crises de confiance entre ses acteurs et la société ont pu conduire à la remise en question de la capacité d’autorégulation du système : la science soigne et intoxique, fait gagner et perdre des guerres… Une réelle exigence politique de contrôler ce qui s’y passe peut apparaitre lorsque le système est pris en défaut (fraudes, scandales). Enfin, du point de vue théorique, la science est de moins en moins vue comme une activité spécifique, la sociologie contribuant par exemple à la « dés-idéalisation » du monde de la recherche, ou encore les acteurs eux-mêmes avouant la course quotidienne aux honneurs, aux prix ou à l’avancement11. Confier la recherche de la vérité à une sous-partie seulement des citoyens pose le problème plus général de la délégation : comment le commanditaire (la société ou l’Etat) peut-il avoir une quelconque assurance sur ce que fait l’agent (le chercheur) alors qu’il ne dispose justement pas de son expertise ? Pour David Guston12 cette question a justifié la multiplication des structures intermédiaires à mi-chemin entre la science et la politique (instances de régulation, opérateurs de recherche très finalisés, conseils,…) – on entrerait alors dans un nouveau régime de gouvernance où l’autonomie n’est plus la norme.

Cela suffit-il cependant à justifier une intervention politique dans la stratégie de recherche ? Non, car il ne faut pas confondre stratégie et coordination ou organisation. Depuis au moins la Révolution scientifique et l’avènement de la science moderne au dix-septième siècle, la question de la coordination est capitale car la recherche est une activité collective qui requiert la division du travail (en fonction du type de métier mais aussi en fonction des domaines, des hypothèses de recherche ou encore des paradigmes expérimentaux). Dans la mesure où un homme seul ne peut parvenir à la vérité sur tous les sujets, une bonne organisation du travail collectif facilitera le progrès des connaissances, progrès qui doit être une œuvre collective – cette idée se retrouve aussi bien dans une utopie comme la Nouvelle Atlantide13 que dans les statuts des premières institutions de recherche que sont les sociétés scientifiques, qui comportent des commissions par thème, des rapporteurs, etc. Au-delà de l’organisation, la coordination se révèle nécessaire pour des tâches de grande ampleur. L’analyse de la manière dont les astronomes de la fin du dix-neuvième siècle se sont entendus tant bien que mal sur des standards de mesure et d’observation montre comment l’entreprise de cartographie du ciel a été permise à l’époque par une « éthique de la coordination » incitant certains scientifiques à faire des sacrifices sur leurs propres recherches en cours14.

La question de la valeur de ces entreprises collectives est alors posée et débattue au sein de la communauté, et il s’agit alors d’un problème stratégique, et pas de simple tactique. Il appartient au stratège de déterminer quels combats peuvent être déterminants pour influer sur le rapport de force global dans la guerre, et ce, que ces combats soient faciles à gagner ou difficiles (cet effort reviendra à la tactique). De même qu’il peut y avoir des combats faciles à gagner sans intérêt stratégique, toutes les vérités ne sont pas d’égale importance : toutes les expérimentations n’ont pas le même enjeu ou toute démonstration de théorème n’ouvre pas les mêmes portes. C’est pour cela que le philosophe Philip Kitcher préfère dire que les scientifiques recherchent les « vérités significatives », c’est-à-dire celles qui sont dignes d’être poursuivies15. Il y a deux critères pour définir la significativité (ou non) des vérités à rechercher : soit elles permettent d’intervenir sur la nature ou d’anticiper sur l’avenir, soit elles sont susceptibles de faire évoluer nos théories et de satisfaire la curiosité humaine. Selon Kitcher, qui élabore ici un modèle idéal de gouvernance de la science, une science « bien ordonnée » sera celle dans laquelle l’effort de la recherche est dévolu aux questions les plus significatives pour l’ensemble de l’humanité. Prenant l’exemple de la recherche biomédicale, l’auteur montre qu’elle n’atteint pas cet objectif aujourd’hui, la recherche sur certains des plus grands fléaux de santé publique mondiaux (malaria, tuberculose) restant faiblement dotée tandis que des investissements plus important sont réalisés dans des domaines qui concernent des populations beaucoup plus restreintes – au niveau mondial seulement un dixième des ressources de recherche en santé seraient consacrées à quatre-vingt-dix pour cent des souffrances humaines dues aux maladies16. En conséquence la réforme de l’agenda de recherche en santé devient une obligation morale pour répondre aux besoins les plus urgents du plus grand nombre, et l’organisation selon le modèle du marché n’est sûrement pas le meilleur moyen de parvenir à cette fin. Cette exigence vaut aussi bien pour les questions pratiques (la recherche appliquée ne doit pas servir que les intérêts de certains) que pour la recherche fondamentale, car au sein de celle-ci aussi il y a des vérités plus significatives que d’autres, qui peuvent être soumises à une délibération. Dans tous les cas il s’agit de fixer des moyens et des objectifs en conditions de ressources et de temps limité, comme nous l’enseigne la pensée « stratégique ». Lorsque les astronomes se lancent dans une entreprise de photographie de l’ensemble du ciel qui leur prendra plusieurs décennies, ils savent qu’ils renoncent à de nombreuses autres observations plus précises ou améliorations d’instruments auxquelles ils auraient pu consacrer leurs ressources17. En ce sens à chaque grande direction que prend la science on peut dire qu’une stratégie est adoptée spontanément (ou après débat) par la communauté, mais on le dira seulement d’une manière impropre, à l’aide de la reconstitution a posteriori par l’histoire des sciences qui retracera les arguments et les débats pour rendre compte de la direction prise par la recherche à telle époque. Or nous arrivons à un stade où les élaborations de stratégie peuvent devenir pleinement conscientes et influencer à leur tour l’histoire. La monté en puissance des sciences sociales n’est pas étrangère à cette ambition de notre époque de cartographier les produits des œuvres humaines ainsi que les débats en cours pour mieux maitriser notre avenir. Les techniques de prospective et d’anticipation proposent déjà aux décideurs politiques ou économiques des scénarios décrivant la voie à suivre en fonction des objectifs à atteindre – en anticipant sur les besoins ou sur la demande, en regardant le comportement des pays étrangers ou des entreprises concurrentes, etc.

Notre argument pour défendre ici qu’il faut une stratégie de recherche explicite sera simple : de toutes les façons il y a des choix de faits, des orientations sont données et le plus souvent une « stratégie par défaut » émerge des rapports de force entre intérêts politiques, militaires, industriels et scientifiques. Cette stratégie par défaut, de compromis, a peu de chances de ressembler à ce que choisirait, soit une communauté scientifique mue unanimement par la seule recherche de la vérité pure, soit un arbitre idéal des besoins pratiques du genre humain. Mettre au débat une stratégie peut être une des manières de s’assurer en un sens large que les produits de la science et de la technologie s’approchent au mieux de l’intérêt spéculatif et pratique des citoyens et de l’humanité. Les grandes orientations existent certes déjà, à tous les niveaux de l’intuition scientifique (équipes, laboratoires, centres, organismes, regroupements…), et s’il s’agit seulement de faire rédiger à tous ces acteurs leur « stratégie » entendue ici comme compilation des travaux à venir pour les quatre ou cinq prochaines années pour validation et évaluation par une instance politique de tutelle, alors on risque fort d’avoir affaire à de la bureaucratisation inutile qui fera perdre du temps à la recherche. En revanche, élaborer une stratégie légitime en démocratie car intégrant le point de vue de tous et en faire un outil de pilotage pertinent et efficace peut constituer un idéal politique.

Quels sont alors les exigences et les limites de cette démarche ? Admettons que nous ayons obtenu une stratégie de recherche idéale et validée par tous après d’âpres débats démocratiques (cf. infra), il restera certainement des problèmes quant à son implémentation. Le document d’orientation doit être suffisamment clair pour ne pas donner lieu à la pluralité des interprétations, ce qui n’est pas évident pour un texte de compromis ou de consensus. Ces orientations sont mises en œuvre par des appels à projets ou au sein des organismes de recherche eux-mêmes, certaines institutions de recherche peuvent même être mises en place à cette occasion. Comme le dit le rapport général de la SNRI:

Ce document propose une vision d’ensemble des défis à relever dans le domaine de la recherche et de l’innovation et fixe un cadre de référence des priorités de recherche pour les quatre prochaines années. Celui-ci a vocation à orienter les budgets annuels de l’Etat, la programmation de l’Agence Nationale de la Recherche et l’action des organismes de recherche et des universités à travers les contrats pluriannuels passés avec l’Etat.

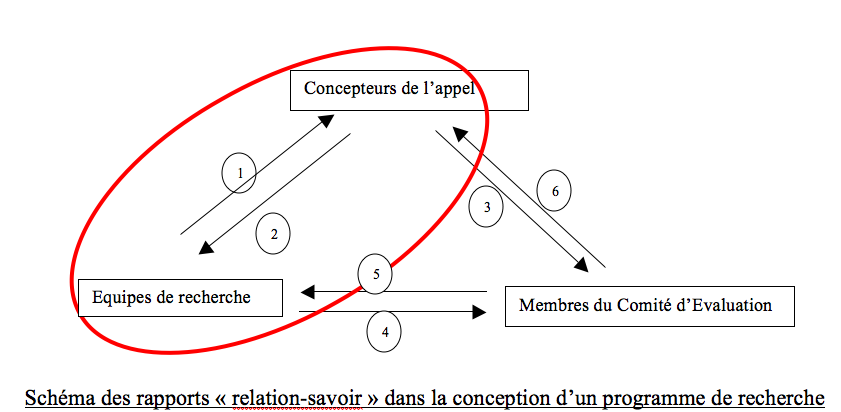

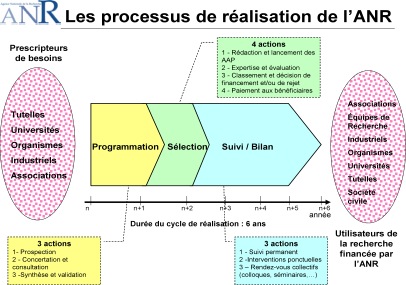

Il s’agit alors pour les opérateurs et les agences de moyens d’appliquer la stratégie nationale, or il est délicat de faire en sorte que cette dernière se développe dans un processus de continuité naturelle dans les diverses instances chargées de financer la recherche18. Il y a forcément du jeu dans la structure, et chaque acteur, tant au niveau de la programmation que de la recherche, peut profiter de ce jeu pour interpréter à son avantage les orientations fixées – il s’agit là d’une possibilité inhérente à toute volonté d’implémenter une politique publique.

Des difficultés encore plus grandes peuvent surgir dans l’élaboration de la stratégie. Toute stratégie requiert une analyse à la fois de l’existant et des potentialités. En ce sens elle doit reposer sur une prospective ou sur la proposition de différents scénarios envisageables, différentes voies empruntables pour la recherche. Afin d’être le plus méthodique possible elle peut s’appuyer sur les outils de pilotage de la recherche, les indicateurs et la bibliométrie, qui peuvent être mobilisés pour l’anticipation plutôt que de servir à l’évaluation a posteriori des chercheurs19.

L’application d’une méthode que l’on peut dire scientifique n’enlève rien au caractère politique du choix qui devra être fait en aval des grandes orientations à prendre. Le rapport général de la SNRI stipule que « ces priorités ont été définies au vu des défis scientifiques posés par les chercheurs eux-mêmes, des enjeux auxquels la société dans son ensemble est confrontée, et des opportunités de développement économique de nos territoires ». Concrètement des groupes de travail ont réuni pendant quelques mois des scientifiques, experts issus de différents horizons théoriques et disciplinaires, des administrateurs de la recherche et de différents ministères, des représentants du monde industriel et parfois des associatifs. Avant de définir les objectifs scientifiques prioritaires en tant que tels (ce qui inclut aussi relégation de certains) il faudrait, pour bien faire, et sans risque de régression à l’infini, se mettre d’accord sur les grands principes guidant cette pondération des objectifs : s’agit-il de l’apport bénéfique pour l’économie & l’innovation, de la curiosité et de quête de la vérité, des aspirations peut-être confuses mais réelles des citoyens, du moindre risque ?

C’est alors que la tension entre les deux généalogies auxquelles on peut rattacher la stratégie prend tout son sens : le consensus n’est pas toujours possible entre l’univers de la compétition et celui de la démocratie. Par exemple s’il s’agit de prendre en considération le plus de points de vue possible, de collecter toutes les informations, concernant par exemple les attentes des citoyens, une telle exigence peut se révéler contradictoire avec l’exigence de rapidité qui accompagne le développement et la mise en œuvre d’une stratégie : urgence économique à breveter et développer avant les concurrents ou urgence de la compétition scientifique, même pour la recherche fondamentale. Un tel conflit peut s’avérer notoire quand certains pressent à développer des technologies dont d’autres ne veulent pas, comme dans le cas des OGM ou des nanotechnologies. Le rôle de (non)-résolution de ces tensions échoit aujourd’hui aux controverses et aux débats qui ont lieu dans la sphère médiatique et publique sur la science et la technologie, mais ces débats sont justement difficiles à intégrer au niveau stratégique. Il y a ici un problème d’articulation entre le débat public, qui existe bel et bien sur certaines questions qui touchent à la recherche, et l’élaboration de la stratégie au niveau national. Il resterait à trouver un modèle équilibré de gouvernance de la recherche dans lequel la stratégie pourrait tenir un rôle fédérateur et qui fasse de sa préparation un exercice de la rationalité collective et démocratique.

1 Valérie Pécresse en qualité de Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 31 mars 2009. L’exercice de réflexion stratégique serait appelé à se pérenniser d’après l’actuel projet de loi pour l’enseignement supérieur et la recherche.

2 Carl von Clausewitz, De la guerre, 1832, deuxième livre, (trad. fr. éd. Gérard Lebovici), 1989, p.110.

3 Gérard Chaliand & Arnaud Blin, Dictionnaire de stratégie militaire des origines à nos jours, Perrin, 1998. Article « Stratégie ».

4 Trevor N. Dupuy éd., International Military and Defense Encyclopedia, Brassey’s, 1993. Article “Strategy”, Gertmann Sude, p.2573 (vol 5).

5 Pour ne citer qu’un seul exemple de l’aspect politique de cette rhétorique, voici le début du document A strategy for American innovation, Maison Blanche, février 2011 : “To win the future, we must out-innovate, out-educate, and out-build the rest of the world. We also must take responsibility for our deficit, by investing in what makes America stronger, cutting what doesn’t, and reforming how our government operates so it focuses on promoting our economic growth and preparing for the challenges of a new century.”

6 La référence à ces deux tendances se retrouve dans le (fameux) discours de Nicolas Sarkozy à l’occasion du lancement des groupes de travail de la SNRI le 22 janvier 2009 : « Les entreprises grandes et petites doivent puiser dans le vivier formidable de la recherche publique, en lui confiant des contrats, en nouant des partenariats, en embauchant ses chercheurs. Nous avons tout mis en place pour cela et j’attends de cette réflexion sur la stratégie nationale de recherche et d’innovation qu’elle serve à mobiliser les entreprises pour changer les habitudes… Depuis combien de temps n’avons-nous pas eu un débat sur ce qu’était la politique scientifique de la France ? C’est quand même un sujet ! Nous ne pouvons pas investir sur tous les domaines. C’est quand même quelque chose que l’on doit à la démocratie, ce débat. »

Une remarque de ce discours illustre également un trope qui revient fréquemment sur la base d’une conception militaire du terme : mieux vaut une stratégie que l’absence de stratégie : « ce n’est pas parce que l’on a une stratégie qu’on réussit, mais honnêtement, quand on n’a pas de stratégie, on a assez peu de chances de réussir. » On voit assez intuitivement en quoi ceci peut être vrai pour la direction d’une armée, la transposition à la recherche est plus délicate.

7 Cf. Michal Polanyi, « The Republic of Science », Minerva, 1962. Sur les valeurs propres à la science voir RK. Merton, « The normative structure of science », in The sociology of science, theoretical and empirical investigations, Chicago University Press, 1973 (1942).

8 “Such an agencv should be composed of persons of broad interest and experience, having an understanding of the peculiarities of scientific research and scientific education. It should have stability of funds so that long-range programs may be undertaken. It should recognize that freedom of inquiry must be preserved and should leave internal control of policy, personnel, and the method and scope of research to the institutions in which it is carried on”. Vannevar Bush, Science the endless frontier, 1945. On trouverait de nombreux exemples de plaidoyer de ce type dans tous les pays du monde à toutes les époques.

9 “New frontiers of the mind are before us, and if they are pioneered with the same vision, boldness and drive with which we have wage this war we can create a fuller and more fruitful employment and a fuller and more fruitful life”. Roosevelt, lettre à Vannevar Bush du 17 novembre 1944.

10 Jean-Jacques Salomon, Les scientifiques, entre pouvoir et savoir, Albin Michel, 2006, p.105.

11 James Watson, The double helix, a personal account of the discovery of the structure of DNA, Atheneum,1968.

12 David Guston, Between Politics and Science : assuring the integrity and productivity of research, Cambridge UP, 2000.

13 Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, 1627.

14 Peter Galison & Lorraine Daston, « Scientific coordination as ethos an epistemology », Theatrum scientarium, vol 2, De Gruyter, 2008.

15 Philip Kitcher, Science, Vérité et Démocratie, PUF, 2001.

16 Philip Kitcher & James Flory, “Global health and the scientific research agenda”, Philosophy and Public Affairs, 2004.

17 Galison & Daston, op. cit.

18 L’ANR est une des instances chargée de cela en France, et son rapport d’évaluation par l’AERES constate : « Le processus de programmation constitue donc un ensemble complexe, avec de multiples entrées et boucles de rétroaction donnant in fine à l’ANR une grande latitude de décision. Il conviendrait de mieux articuler les diverses consultations menées par l’ANR afin d’éviter les redondances et limiter les luttes d’influence. » Rapport d’évaluation de l’ANR par l’AERES, septembre 2012. L’ANR a eu aussi à répartir une grande partie des fonds du Programme d’investissements d’avenir (PIA), programme qui avait ses orientations propres.

19 Jean-Jacques Salomon, Les scientifiques, op.cit.