Le genre nous tuera-t-il ? Médecine, histoire, santé

Francesca Arena, docteure en histoire, est actuellement Maître assistante à l’Institut Ethique, Histoire, Humanités à la faculté de Médecine de l’Université de Genève. Ses travaux portent sur l’histoire de la santé, du genre et de la colonisation.

Résumé :

Cet article propose de revenir sur les usages de la catégorie de genre dans l’histoire de la santé et de la médecine. Alors que la prise en compte du genre est désormais un élément incontournable des dispositifs théoriques et cliniques de la santé, souvent ce concept est utilisé sans perspective critique, comme un simple paramètre relevant du fait, incontesté, de la différence entre les sexes. En médecine on (re)découvre ainsi des maladies féminines, des organes féminins, comme si l’histoire de la médecine avait été sous l’emprise de recherches sur le corps masculin, alors que, à l’inverse, durant plusieurs siècles nous avons à disposition des textes de médecine qui se consacrent exclusivement aux corps et aux maladies des femmes. Que s’est-il donc passé ?

Mots clefs : genre, histoire, sexe, médecine, santé, intersectionnalité

Abstract:

his article intends to return to the uses of the category of gender in the history of health and medicine. Gender is now an essential element in theoretical and clinical health systems, but this concept is often used without a critical perspective, as a simple parameter relating to the unquestionable fact of the difference between the sexes. In medicine we discover female diseases, female organs, as if the history of medicine had been under the influence of research on the male body, while we have for several centuries available texts of medicine dedicated only to the bodies and diseases of women. What happened?

Key words : gender, history, sex, medicine, health, intersectionality

I – Genre, gender studies et santé : une question épistémologique

Alors que dans les dernières trois décennies le mot « genre » s’est largement répandu dans les milieux académiques, scientifiques, institutionnels et profanes, ses usages deviennent de plus en plus hétérogènes, notamment dans le domaine de la santé. Il ne s’agit pas ici d’établir une hiérarchie de ces usages ou de bâtir un régime de vérité, mais plutôt de comprendre ce qui se passe dans le champ du gouvernement des corps à partir d’une perspective historienne. L’exercice n’est pas simple car les ancrages disciplinaires demeurent solides et enracinés dans des contextes historiques donnés. Ils sont par ailleurs différemment déployés pour penser cette catégorie et la cliver avec une autre : celle de « sexe ».

Je ne souhaite pas revenir ici sur la querelle sexe/genre qui dispose d’un large éventail de littérature critique[1], mais plutôt reprendre le fil quelque peu épuré de Joan Scott. Il y a déjà vingt ans[2], l’historienne américaine a souligné les dangers de ces usages hétérogènes dans une conférence ayant donné lieu à un article prophétique traduit en français en 2010 seulement : « je suis la proie d’un scénario cauchemardesque dans lequel le déterminisme biologique revient pour contrôler le genre»[3] .

Sa cible principale était à ce moment la psychologie évolutionniste, mais sa critique extrêmement pertinente pointait le cœur du problème :

En effet, il y a urgence. Nous, féministes, devons pouvoir nous mobiliser, redoubler d’efforts contre le déterminisme biologique ; nous devons réévaluer la manière dont nous le rejetons…. on pourrait conclure que le genre n’est plus la catégorie utile qu’il a été, non pas parce que l’ennemi a gagné, mais parce qu’utiliser ce terme aujourd’hui ne fait plus avancer la cause féministe.[4]

Si Joan Scott n’est pas historienne de la santé et que son analyse ne porte pas non plus sur l’historiographie autour de la santé, ou de la médecine, elle redoutait déjà le détournement de « sa » « catégorie utile »[5] et des effets sur les corps :

Je pense que la confusion de ces deux termes [sexe et genre] est symptomatique d’un certain nombre de problèmes connexes qui viennent tous du fait que l’opposition sexe/genre reproduit l’opposition nature/culture et l’opposition corps/esprit. À chaque fois, on considère « la nature » comme une entité extérieure à la réflexion humaine, que l’on doit apprendre à connaître alors qu’elle n’est pas supposée appartenir à la connaissance. Si le genre est l’usage que nous faisons de notre corps, ce dernier ne peut être compris entièrement en termes de construction sociale. Il ne remplace donc pas le sexe physique dans le débat sur la différence sexuelle ; mais, au bout du compte, le genre laisse le sexe en place comme explication de la construction sociale. Quand le genre dépend ainsi du sexe, rien ne peut l’empêcher d’être confondu avec lui, ou compris en tant que tel. Ce qui semble alors être une confusion de conception et de terminologie est, en fait, une représentation exacte de l’interdépendance des deux termes : si le sexe n’appartient pas entièrement à la nature, le genre n’appartient pas non plus entièrement à la culture.[6]

La dichotomie entre les deux termes serait-elle génératrice de l’ambiguïté ? Faudrait-il regarder à cette question du point de vue politique plutôt que la regarder depuis l’opposition nature / culture ?

Des préoccupations de Joan Scott s’est créé par la suite un dialogue international au sein des SHS avec notamment Eric Fassin et Judith Butler, qui a pris la forme d’une table ronde en 2007 : « Pour ne pas en finir avec le genre »[7]. Les décalages entre les disciplines, les méthodes et les épistémologies différentes y ont été discutés, tout comme l’urgence et la nécessité de maintenir la catégorie du genre dans un contexte politique où les études de genre n’avaient toujours pas de légitimité.

Par la suite Scott n’a jamais arrêté de faire preuve d’une véritable veille sur le genre :

Le clivage binaire sexe/genre, qui définissait le genre comme une assignation sociale de signification à des différences de sexes données biologiquement, demeure en place en dépit d’une génération de chercheur(e)s qui ont tenté de déconstruire cette opposition. Je l’ai déjà mentionné, la déconstruction mettait l’accent sur le fait que le sexe, à l’instar du genre, devait être appréhendé comme un système de significations fabriquées et plaquées ; ni le sexe, ni le genre n’ont à voir avec la nature, l’un et l’autre sont produits par la culture. Le sexe n’était pas un phénomène transparent ; il a acquis son statut naturel rétrospectivement, pour justifier l’assignation des rôles genrés.[8]

C’est là que l’historienne souligne une question importante, évoquée par des contributions d’autres disciplines SHS[9], mais jamais véritablement épinglée par les historiennes et les historiens de la santé : la naturalisation du sexe[10].

Le sexe n’est pas un concept sans histoire, dont il faudrait s’affranchir car appartenant à la biologie. À l’inverse c’est la biologisation progressive de la catégorie de sexe, au cours du processus historique, qui a rendu indispensable, d’un point de vue épistémologique, la construction d’une nouvelle catégorie : le genre. Ainsi pensé le genre ne serait donc une catégorie qui ouvrirait au monde social (du sexe) mais plutôt le résultat (historique) du glissement du sexe du coté de la biologie.. Ce que je voudrais questionner ici c’est l’idée d’une longue durée de la catégorie sexe : cette catégorie, comme toute autre, se transforme sans cesse, sous le poids des disciplines et des rapports de pouvoir. A mon sens c’est donc plutôt le processus historique de multiplication des disciplines qui se donnent comme vocation d’objectiver les corps (à l’origine, entre les XVIIe-XVIIIe siècles, les sciences naturelles et la médecine) qui a progressivement retranché le sexe du côté de l’organique, voire de la biologie. Et c’est surtout la hiérarchie entre les différentes disciplines, , notamment entre sciences « dures » et « molles » un processus contemporain – j’emploie ces termes pour illustrer la dimension virile de cette hiérarchie – qui a clivé en assignant aux unes le sexe et aux autres le genre.

Le sexe n’est pas un concept sans histoire, dont il faudrait s’affranchir car appartenant à la biologie. À l’inverse c’est la biologisation progressive de la catégorie de sexe, au cours du processus historique, qui a rendu indispensable, d’un point de vue épistémologique, la construction d’une nouvelle catégorie : le genre. Ainsi pensé le genre ne serait donc une catégorie qui ouvrirait au monde social (du sexe) mais plutôt le résultat (historique) du glissement du sexe du coté de la biologie.. Ce que je voudrais questionner ici c’est l’idée d’une longue durée de la catégorie sexe : cette catégorie, comme toute autre, se transforme sans cesse, sous le poids des disciplines et des rapports de pouvoir. A mon sens c’est donc plutôt le processus historique de multiplication des disciplines qui se donnent comme vocation d’objectiver les corps (à l’origine, entre les XVIIe-XVIIIe siècles, les sciences naturelles et la médecine) qui a progressivement retranché le sexe du côté de l’organique, voire de la biologie. Et c’est surtout la hiérarchie entre les différentes disciplines, , notamment entre sciences « dures » et « molles » un processus contemporain – j’emploie ces termes pour illustrer la dimension virile de cette hiérarchie – qui a clivé en assignant aux unes le sexe et aux autres le genre.

Le clivage est cependant extrêmement problématique car à bien regarder il est totalement politique, comme le soulignent en partie les chercheuses adoptant des épistémologies féministes[11] et aussi le travail de Fausto Sterling au sein de la biologie[12]. Toutefois il reste toujours un angle mort, ou plutôt un accord implicite sur la nécessité de maintenir les deux catégories dans le champ de la santé[13] : auraient-elles retrouvé des signifiants atemporels qui permettent de les opposer selon les contextes ?

II – Women’s studies, santé et histoire

Il me semble que c’est précisément dans deux traditions historiographiques – women’s et gender studies – dont l’une précède l’autre, que l’on peut saisir certaines ambiguïtés du discours.

À la différence d’autres disciplines, en histoire nous ne disposons pas d’un texte fondateur, ou fédérateur, sur les recherches sur la santé et le genre. Il est même légitime de se demander si l’histoire de la santé et du genre est un champ de recherche à part entière. Ou en tout cas de discuter de la pertinence de l’homogénéité de la catégorie du genre pour l’histoire de la médecine et de la santé[14].

Si l’on essaye de résumer la vaste production scientifique à partir des années 1990, c’est à dire au moment où le genre devient une catégorie d’analyse pour les historiennes et historiens, on peut facilement distinguer trois axes de recherche principaux : d’un côté des recherches autour de l’histoire du corps reproducteur des femmes et de la subalternité de la femme dans un monde médical patriarcal ; de l’autre des recherches qui essayent de visibiliser la participation des femmes dans la production scientifique et médicale ; enfin des recherches portant sur l’histoire des sexualités, visant notamment à remettre en question l’hétéronormativité et la dualité des sexes.

À bien y regarder, les trois axes ne recouvrent pas forcément l’histoire et les courants du féminisme contemporain : universaliste, essentialiste, matérialiste et queer. On peut retrouver les recherches différemment clivées dans l’une ou l’autre tradition d’études. Mais il est vrai qu’en histoire ce sont d’abord les women’s studies qui se sont imposées, comme Scott nous le rappelle[15].C’est précisément sur cette ambivalence entre gender et women’s studies que je voudrais revenir pour en tracer une généalogie car elle fonde aussi en parallèle celle de l’Office of women’s health, qui donne l’impulsion aux recherches en biomédecine dans le monde[16].

A ce propos il est intéressant de souligner que c’est précisément une historienne de la médecine qui se penche sur les relations entre women’s et gender studies au début des années 1990 : c’est à dire au moment où le genre est devenu une « catégorie utile d’analyse » pour les historien-n-e-s. En 1993, c’est en effet Gianna Pomata qui revient sur cette question publiant un article dans les Annales : « Histoire des femmes et ‘gender history’ (note critique) »[17]. Le texte salue avec enthousiasme l’entreprise des historien-n-e-s George Duby et Michelle Perrot : les volumes de l’Histoire des femmes en Occident qui venaient de sortir et d’ouvrir de facto un nouveau champ d’études en Europe. Soulignant les points plus problématiques, notamment dans les volumes de son domaine de compétence – le Moyen Âge et l’époque moderne , Pomata note d’abord la séparation entre discours et pratiques sociales, les essais concernant le discours étant nettement plus nombreux que ceux portant sur les pratiques : « Nous sommes amenés à nous demander si cette avalanche de discours sur les femmes a jamais eu de conséquences pratiques sur leur vie»[18]. Par ailleurs, très critique aussi vis à vis de certains usages de l’histoire du genre, elle poursuit :

Je pense que la gender history, comprise comme histoire de la construction sociale, à travers discours et pratiques, des catégories du masculin et du féminin, est parfaitement légitime et, qu’elle représente un domaine extrêmement utile de la recherche historique. Mais on ne doit pas la confondre avec l’histoire des femmes et elle ne peut en aucun cas oblitérer la nécessité d’une histoire sociale des femmes. La première tâche de l’histoire des femmes n’est pas à mon sens de déconstruire les discours masculins sur les femmes, mais de surmonter cette « pénurie des faits » sur leur vie qui rendu l’historiographie « si irréelle, si boiteuse », si pauvre dirais-je.[19]

Pour l’historienne Pomata, le problème se situerait donc dans le fait que la plupart des essais n’adopte ni une posture des études sur les femmes, ni des études de genre. Ils reproduisent plutôt des discours masculins sur les femmes, et donc une histoire de la pensée des hommes, sans pour autant non plus reconstruire les représentations du masculin :

Une telle confusion peut nuire à la gender history elle-même. Il est essentiel pour elle que l’on analyse, en même temps, la construction sociale des rôles féminin et masculin. Mais, bien souvent, tel n’est pas le cas. La recherche historique souffre dans ce domaine d’une asymétrie (au bénéfice de la femme) qui est un inversion même de la déformation masculine de l’historiographie traditionnelle.[20]

Mais surtout Pomata a pointé du doigt l’histoire de la médecine. Au sujet des contributions spécifiques sur la santé contenues dans les volumes de l’Histoire des femmes, elle écrit:

On ne peut nier le rôle de l’inférence analogique (d’un sexe à l’autre, mais aussi des animaux aux humains) dans la médecine européenne de l’Antiquité à la Renaissance. Mais je ne suis pas certaine que le corps masculin ait toujours été le paradigme qui guidait l’interprétation des phénomènes corporels. L’analogie joua-t-elle toujours dans la même direction ? C’est-à-dire du corps masculin au corps féminin ?[21]

Le questionnement était important et plus général : elle faisait référence aussi à d’autres publications qui sortaient au même moment sur le sujet, dont le livre de Thomas Laqueur Making sex, Body and Gender from the Greeks to Freud[22]. L’historien américain de la médecine problématisait en effet pour la première fois la périodisation traditionnelle accordé à ce champ concernant le corps des femmes.

Si, depuis, dans ces dernières trente années, beaucoup des recherches ont comblé de nombreuses lacunes et ouvert de nouveaux chantiers, très peu de textes sont revenus sur cette dynamique entre histoire genre/sexe et santé. Il faudra en effet attendre la dernière génération de chercheuses pour voir surgir des questionnements intéressants et extrêmement pertinents pour l’histoire de la médecine et de la santé. C’est l’historienne moderniste Cathy McClive, dans l’introduction de la publication de sa thèse Menstruation and Procreation in Early Modern France[23], qui nous invite à réfléchir autrement à la misogynie des médecins vis à vis du corps reproducteur des femmes. Pour cela, elle rappelle que les controverses en médecine sont nombreuses à chaque époque et qu’il n’est pas aisé de tracer un consensus discursif. Pour sa part, l’historienne Nahema Hanafi[24] nous permet de reconsidérer les alliances de classe dans la construction du savoir médical du XVIIIe siècle, et tout particulièrement celles entre les femmes des élites et les hommes médecins, mais aussi de réfléchir aux différentes générations féminines. La dichotomie hommes/femmes et savoirs/pratiques médicales est ainsi repensée en termes intersectionnels : les rapports de pouvoir se jouent autrement autour des hiérarchies.

Mais lorsque l’on regarde les dossiers thématiques des revues scientifiques d’histoire des femmes et d’histoire du genre on s’aperçoit que très peu sont consacrés à la santé. Ainsi c’est seulement en 2013 que Clio consacre un numéro à Quand la médecine fait le genre[25]. Quant à la revue Gender & History, c’est seulement en 2019 qu’elle lance un appel pour un « special issue on health, healing and caring »[26]. Plus nourris sont à l’inverse les dossiers de numéros de revues d’histoire de la médecine et des sciences qui consacrent des articles aux questions de genre[27].

Mais lorsque l’on regarde les dossiers thématiques des revues scientifiques d’histoire des femmes et d’histoire du genre on s’aperçoit que très peu sont consacrés à la santé. Ainsi c’est seulement en 2013 que Clio consacre un numéro à Quand la médecine fait le genre[25]. Quant à la revue Gender & History, c’est seulement en 2019 qu’elle lance un appel pour un « special issue on health, healing and caring »[26]. Plus nourris sont à l’inverse les dossiers de numéros de revues d’histoire de la médecine et des sciences qui consacrent des articles aux questions de genre[27].

C’est l’historicité de la relation sexe/genre par rapport à la médecine et aux savoirs biomédicaux qui me paraît centrale puisque sous-jacente à la question de la construction des savoirs, et non pas tant ici dans le clivage entre savoirs experts/profanes ou dans la problématique de l’ignorance[28] ou encore dans les savoirs des femmes/des hommes, mais plutôt dans ce qui, dans le domaine de la santé, prend un sens particulier : il s’agit bien de la construction des corps, des organes, des catégories épidémiologiques, entre autres, et donc aussi de comment les pratiques médicales sont envisagées. Je voudrais donc revenir brièvement ici sur certaines de ces constructions qui me paraissaient paradigmatiques : la physiologie, l’anatomie, l’épidémiologie.

III – Des souris…. femelles ? De la physiologie féminine (versus masculine)

Dans un éditorial assez récent, cosigné par Londa Schiebinger dans le Lancet, « Editorial policies for sex and gender analysis », les autrices encouragent la recherche à expérimenter sur les souris femelles, afin d’avoir plus de données cliniques sur la physiologie…. féminine. C’est à dire que l’expérimentation serait biaisée car effectuée sur des souris mâles. Au delà du fait que cette masculinisation de l’expérimentation animale est plutôt récente[29], puisque la femme et les femelles ont toujours été dans d’autres époques les corps, altérés, à expérimenter, il s’agit de comprendre comment on peut penser qu’il y aurait une physiologie différente bâtie par le sexe :

Data show that physiology differs between male and female humans and animals beyond reproductive function to encompass all systems, including differences in cardiovascular, respiratory, musculoskeletal, immunological, gastrointestinal, neurological, andrenal function.[30]

On assisterait donc à une invisibilisation des dynamiques de l’histoire de la médecine, une sorte de faille temporelle : la différence physiologique de sexes est l’un des piliers de la domination, qui nécessite donc d’être interrogée[31]. En outre cette continuité intra femelle serait-elle transversale aux espèces ? Ou plutôt infra catégorie des mammifères ?[32]

Et tout cela paradoxalement dans une démarche de dévoilement des biais de genre et de sexe : le cauchemar de Joan Scott s’est-il finalement réalisé[33] ?

Pour comprendre ce qui se passe, je propose de faire un pas en arrière, ou plutôt de se décaler : il est tout à fait normal que la biomédecine (re)découvre le binôme sexe/genre dans le cadre de ses catégories épistémologiques, sans les remettre en question et en détournant donc le genre au profit du sexe. Plus surprenant est que cela soit fait au nom d’une démarche progressiste féministe et aussi que cela passe pratiquement inaperçu.

IV – Anatomie politique des organes génitaux : l’étrange histoire du clitoris

Un autre exemple dans le domaine de la santé qui va nous permettre de visibiliser les allers et retours de l’histoire de la médecine autour du genre et ses effets ambivalents sur le présent est celui de l’histoire des organes génitaux, en particulier l’histoire du clitoris. Négligé et oublié progressivement par les anatomistes au cours du XXe siècle, le clitoris a refait surface à partir des années 1990. Devenu aujourd’hui un vrai objet fétiche du féminisme occidental contemporain, il incarne les luttes pour une nouvelle libération du plaisir féminin, notamment parce qu’on aurait redécouvert sa vraie morphologie, taille, anatomie, grâce notamment à des nouvelles technologies d’imagerie biomédicale. Comme déjà signalé par des chercheuses[34] si ces mouvements de redécouvertes sont les bienvenus notamment car ils permettent d’ouvrir d’autres espaces à la discussion autour de la sexualité, plus problématique me paraît l’idée qu’on aurait enfin trouvé le vrai clitoris. D’une part, car cette opération de remodelage plastique des organes et de leurs contours est l’un des processus incessants de l’histoire[35] ; d’autre part car l’opération est faite à travers de nouveaux dispositifs biomédicaux qui assignent un nouveau lieu, un nouvel organe, qui serait le –nouveau- centre du plaisir féminin. Enfin par la même opération d’assignation, on désinvestit tout autre endroit du plaisir : faut-il avoir un clitoris pour jouir ?

V – Catégories épidémiologiques et production de données dans la santé de genre

Le troisième exemple que je souhaiterais évoquer ici est celui de l’historicité de catégories épidémiologiques. On utilise encore en biomédecine, mais aussi dans les analyses en SHS ces catégories comme si elles allaient de soi. Pourtant la plupart de ces catégories, y compris dans la nosologie des maladies organiques ou dans les diagnostics, nous viennent de la médecine du XIXe siècle, soit au moment de l’apogée des Empires et de ses hiérarchies sur les corps (de sexe, sexualités, race, classe sociale, entre autres). Ils découlent aussi de la conception d’une médecine scientifique et moderne à laquelle s’opposeraient toutes sortes de croyances (autochtone, rurale, magique, religieuse).

Pour être un peu plus concrète, je donnerai un exemple précis de l’un de mes terrains d’investigation, celui de la construction du corps maternel[36]. La catégorie de « mortalité maternelle » sert aujourd’hui à comptabiliser les décès des femmes, notamment en Afrique où selon plusieurs analyses des SHS, mais aussi de l’OMS, il y aurait toujours des taux importants[37]. Or cette catégorie, qui en soi à l’air d’aire progressiste, et en tout cas gender friendly, dissimule plusieurs problèmes.

Le premier porte sur la définition de la mortalité maternelle :

Les femmes décèdent par suite de complications survenues pendant ou après la grossesse ou l’accouchement. La plupart de ces complications apparaissent au cours de la grossesse et pourraient être évitées ou traitées. D’autres, qui existaient auparavant, s’aggravent à ce moment-là surtout si elles ne sont pas prises en compte dans le cadre des soins. Les principales complications, qui représentent 75% de l’ensemble des décès maternels, sont les suivantes : hémorragie sévère (pour l’essentiel après l’accouchement) ; infections (habituellement après l’accouchement) ; hypertension durant la grossesse (prééclampsie et éclampsie) ; complications dues à l’accouchement ; avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité. Les autres causes de complications sont associées à des maladies comme le paludisme, et le VIH durant la grossesse.[38]

Dans cette catégorie sont donc confondus des décès de femmes dans des situations extrêmement différentes ; mis à part l’étrangeté de la dénomination « maternelle » – y compris pour de femmes qui meurent suite à des avortements –, je voudrais attirer l’attention sur le fait qu’il n’y a aucune corrélation épidémiologique entre ces différentes étiologies, le seul dénominateur commun étant qu’une femme a été enceinte.

Même au regard des politiques de préventions de la santé, la catégorie de « mortalité maternelle » reste étrange puisque si l’objectif est de réduire les infections nosocomiales, il s’agira de faire des campagnes de sensibilisation aux règles d’hygiène ; si en revanche il s’agit de lutter contre des pratiques clandestines d’avortement, il faudra promouvoir une législation plus progressiste ou, le cas échéant, l’accès aux soins.

Pourquoi alors une telle catégorie ? Comme j’ai déjà pu le signaler[39] et comme d’autres l’ont fait avant moi[40], il s’agit là sans doute d’un ancien héritage épistémologique de la médecine qui trouve son origine dans la catégorie de fièvre puerpérale et qui avait déjà fait beaucoup de dégâts. Préférant regarder à l’homogénéité corporelle essentialisant (les femmes enceintes), la médecine, ainsi que d’autres disciplines, passent-elles à côté des analyses pertinentes, et aussi de la possibilité de trouver des solutions efficaces pour réduire la mortalité des femmes ?

VI – Sortir de la classe des femmes? Les intersections des rapports de pouvoir dans la santé

Je souhaite ici reprendre la critique matérialiste trans de Pauline Clochec sur les classes de sexe[41] qui permet une synthèse éclairée de différents positionnements queer pour interroger, à partir d’une perspective d’histoire de la santé, la pertinence d’une catégorie, celle de femme, qui ne fait que reproduire, dans ce champ particulier du gouvernement des corps, une vision essentialiste, réductionniste, biologique des femmes et donc des sexes.

Ainsi à titre paradigmatique on assiste, dans les nouveaux protocoles biomédicaux qui voudraient relever les biais de genre dans la santé à une attention toute particulière aux accidents cardiovasculaires des femmes[42] : non détectés à temps, ils provoqueraient des taux de mortalité plus importants. La raison en serait l’expression du symptôme qui serait différent chez les hommes et chez les femmes. Ceux des femmes seraient sous-estimés, voire négligés en consultation. Pour l’infarctus du myocarde par exemple les femmes auraient des symptômes différents des hommes : mal au ventre, nausée, entre autre.

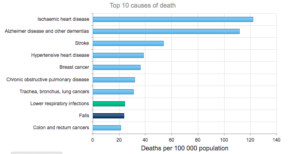

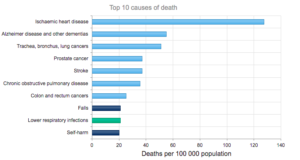

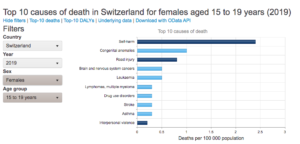

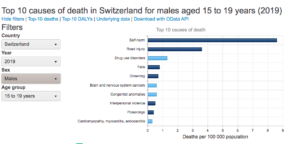

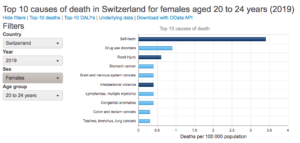

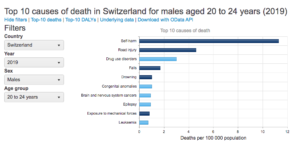

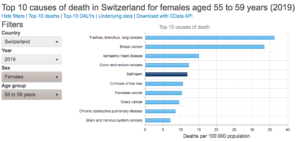

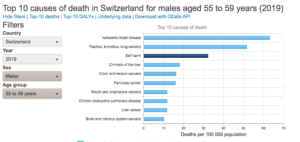

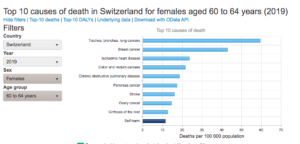

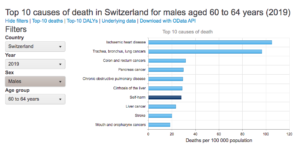

Sans rentrer ici dans un questionnement autour de l’expression du symptôme, si on regarde simplement les statistiques de mortalité[43], on se rend compte que les choses sont plus complexes. S’il est vrai que, dans le contexte occidental, depuis la dernière décennie les femmes décèdent plus souvent qu’avant en raison de maladies cardiovasculaires, il est vrai aussi que les hommes continuent à mourir plus souvent pour la même cause. On ne détecte donc pas mieux les accidents cardiovasculaires chez les hommes : ne faudrait-il pas chercher l’étiologie de ces pathologies ailleurs que dans le genre ?

De fait, à propos des statistiques de mortalité, il apparaît que le seul critère de sexe (au sens biologique), ou de la différence de genre, est insuffisant pour analyser et comprendre.

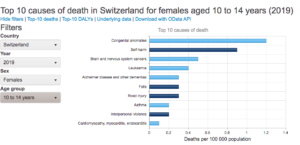

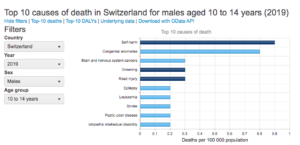

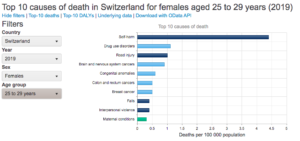

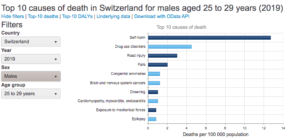

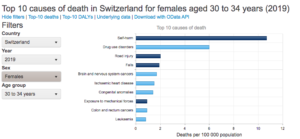

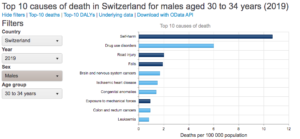

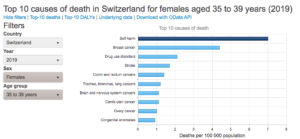

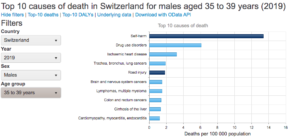

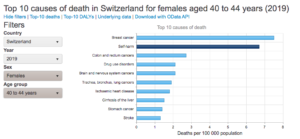

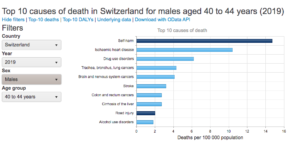

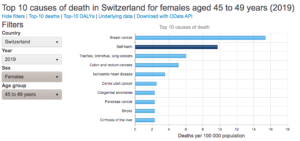

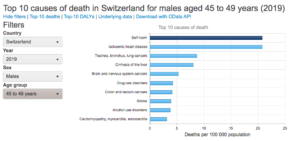

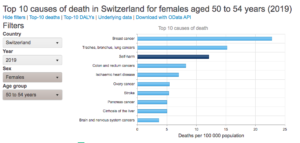

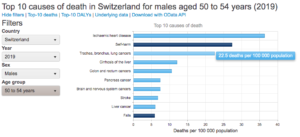

Lorsque on se penche sur les statistiques de mortalité à une simple lecture apparaît que en ajoutant seulement l’intersection du sexe avec l’âge, les choses changent radicalement (cf. Tableaux en Annexes[44]). Cela permet déjà (sans donc aller regarder ce qui se passe si on ajoute d’autres croisement tels que la classe sociale ou la race par exemple) de faire des spéculations de genre sur les classes d’âge. À titre d’exemple en Suisse, la première cause de mortalité chez les hommes de 10 ans à 50 ans est « l’autodestruction », alors que pour les femmes, elle l’est aussi, mais pour une période plus courte : de 15 ans jusqu’à 39 ans. De 40 ans jusqu’à 54 ans, la première cause de mortalité chez les femmes est le cancer du sein.

Il est évident qu’il serait intéressant de pouvoir croiser ces données avec la classe sociale, la profession, entre autres critères, pour voir quel déterminant social est plus important pour chaque cause de mortalité[45].

Conclusion

Pour sortir de ces imbroglios me paraissent alors tout particulièrement intéressantes les contributions autour de l’histoire des masculinités et de la virilité, qui restent extrêmement rares dans le champs de la santé[46]. L’histoire de la santé des corps masculins demeure un terrain à explorer : alors qu’on connaît les conséquences des dispositifs de santé genrés pour l’histoire des femmes dans le contexte occidental, mais aussi colonial[47], il reste encore un important travail à faire qui permettrait de sortir des impasses à la fois de l’objectivisation d’un corps supposé neutre, d’une nouvelle biologisation des corps et d’une dichotomie essentialiste des sexes[48].

De fait dans le champ de la santé, le genre semble avoir perdu son pouvoir performatif et politique, dont celui de dévoiler la construction sociale des savoirs sur les corps et les enjeux politiques de dispositifs de santé. Et, a contrario, le genre devient un biais par lequel enfermer les femmes et les hommes dans des identités essentialisées, sans pour autant être un acte complètement assumé.

De fait dans le champ de la santé, le genre semble avoir perdu son pouvoir performatif et politique, dont celui de dévoiler la construction sociale des savoirs sur les corps et les enjeux politiques de dispositifs de santé. Et, a contrario, le genre devient un biais par lequel enfermer les femmes et les hommes dans des identités essentialisées, sans pour autant être un acte complètement assumé.

Il est question en effet des usages du genre qui sont tout particulièrement importants ici : le lieu de la fabrique des corps. Alors que dans les deux dernières décennies on assiste à une multiplication des recherches consacrées à la santé de genre, on ne peut que constater en revanche, notamment en biomédecine, qu’il s’agit plutôt de recherches axées sur le sexe et tout particulièrement sur le corps des femmes.

Le brouillage des catégories sexe/genre dans le domaine spécifique de la santé n’a donc pas seulement une portée conceptuelle : la relation de la morbidité et de la mortalité avec toutes les catégories intersectionnelles est pourtant pratiquement ignorée par la recherche. S’agit-il alors d’une lacune ou plutôt d’un point aveugle, voire d’une non question épistémologique propre aux études de genre ?

Certain-e-s chercheur-e-s avancent à ce sujet des hypothèses concernant des traditions ancrées, où chacun-e suivrait son propre fil : « les traditions de recherche séparent habituellement les travaux sur les différences socio-économiques de santé, d’une part, et ceux sur les différences de santé selon le genre, d’autre part. De ce fait, les chercheurs se demandent rarement si les différences socio-économiques de santé varient entre les hommes et les femmes et, si c’est le cas, pour quelles raisons »[49].

Lorsque on prend l’exemple de cette nouvelle crise sanitaire, les données recueillies pour l’instant indiqueraient une surmortalité masculine[50] liée à des pratiques genrées : notamment le tabagisme[51]. Du côté des femmes, la morbidité serait liée aux inégalités de genre dans le travail : des professions féminisées autour du care qui les exposeraient d’avantage à l’infection. Mais aussi à des questions de sexe : une vulnérabilité accrue pour les femmes liée aux hormones féminines[52]. Une étiologie en somme non spécifique à ce virus et ancrée plutôt dans une épistémologie médicale de la maladie du XIXe siècle : exogène pour les hommes et endogène pour les femmes. Et où le travail est considéré comme une source de vulnérabilité uniquement pour les femmes.

Un écueil me semble tout particulièrement problématique au sein du féminisme occidental contemporain : sous la catégorie genre, on redécouvre aujourd’hui dans les recherches des maladies féminines, des organes féminins, comme si la médecine et les médecins n’avaient jamais considéré ou étudié le corps des femmes. Oubliant en réalité que, pour une très longue période – de la médecine ancienne jusqu’au XIXe siècle – c’est précisément l’inverse : nous disposons d’un très vaste corpus de textes médicaux, ainsi que d’archives, consacrés aux corps, à la physiologie et à la pathologie des femmes.

L’ancrage de nos réflexions contemporaines dans les catégories biomédicales serait-il encore vivace et impossible à dépasser ?

Annexe :

Tableaux Mortalité 2019, Suisse (source)

Fig.1 : Femmes, âges confondus

Fig. 2 : Hommes, âges confondus

Fig. 3 : Femmes, 10-14 ans

Fig. 4 : Hommes, 10-14 ans

Fig. 5 : Femmes, 15-19 ans

Fig. 6 : Hommes : 15-19 ans

Fig. 7 : Femmes, 20-24 ans

Fig. 8 : Hommes, 20-24 ans

Fig. 9 : Femmes, 25-29 ans

Fig. 10 : Hommes, 25-29 ans

Fig. 11 : Femmes, 30-34 ans

Fig. 12 : Hommes, 30-34 ans

Fig. 13 : Femmes, 35-39 ans

Fig. 14 : Hommes, 35-39 ans

Fig. 15 : Femmes, 40-44 ans

Fig. 16 : Hommes, 40-44 ans

Fig. 17 : Femmes, 45-49 ans

Fig. 18 : Hommes, 45-49 ans

Fig. 19 : Femmes, 50-54 ans

Fig. 20 : Hommes, 50-54 ans

Fig. 21 : Femmes, 55-59 ans

Fig. 22 : Hommes, 55-59 ans

Fig. 23 : Femmes, 60-64 ans

Fig. 24 : Hommes, 60-64 ans

[1] Cf. À ce propos : Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, Côté femmes 1991 ; Michèle Riot-Sarcey, « L’historiographie française et le concept de « genre » », Revue d’histoire moderne et contemporaine n. 47-4, 2000 ; Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body. Gender Politics and the Construction of Sexuality, New York, Basic Books 2000 ; Christine Delphy, L’ennemi principal. 2. Penser le genre, Paris, Syllepse 2001 (2010) ; Karen Offen, « Le gender est-il une invention américaine ? », Clio n. 24, 2006 ; Eric Fassin, « L’empire du genre. L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », L’Homme n. 187-188, 2008 ; Priscille Touraille, « Sexe et genre : sortir de l’imbroglio conceptuel », dans Pierre-Henri Gouyon (éd.), Aux origines de la sexualité, Paris, Fayard, 2009, p. 466-489 ; Éléni Variskas, Penser le sexe et le genre, 1re éd, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Questions d’éthique », 2006. ; Claire Grino, « Ce que peut un corps genré », Sylvie Lopez-Jacob et Éric Delassus, (dir), Ce que peut un corps, Paris, L’Harmattan, 2018.

[2] Joan W. Scott, Geschichte und Politik–Beitraege zum Symposion anlässlich der Verleihung des Hans-Sigrist-Preises 1999 der Universitaet Bern an Joan W. Scott, ed. Claudia Honegger und Caroline Arni (Zuerich: Chronos Verlag, 2001).

[3] Joan Wallach Scott, « Fantasmes du millénaire : le futur du « genre » au XXIe siècle », Clio. Femmes, Genre, Histoire [Online], 32, 2010, p. 89-117, (p. 91).

[4] Ibid., p. 94.

[5] Joan W. Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », The American Historical Review, Dec., 1986, Vol. 91, N. 5, p. 1053-1075.

[6] Joan Wallach Scott, « Fantasmes du millénaire : le futur du genre », op.cit, p. 96.

[7] Judith Butler, Éric Fassin, Johan Wallach Scott, « Pour ne pas en finir avec le “genre” », Société & représentation, n. 24, nov. 2007, p. 285-306. Cf. aussi à ce propos le billet coécrit avec Karim Hammou « Autour de l’article ‘Fantasme du millénaire’ de Joan Scott » : https://efigies-ateliers.hypotheses.org/508#footnote_7_508

[8] Johan Wallach Scott, « Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile ? », Diogène, 2009/1 (n° 225), p. 5-14. DOI : 10.3917/dio.225.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-5.htm

[9] Cf. par exemple : Alexandre Jaunait, Michal Raz and Eva Rodriguez, « La biologisation de quoi ? », Genre, sexualité & société [Online], 12 | Automne 2014.

[10] Sur ces interrogations cf. aussi Delphine Gardey, « Comment écrire l’histoire des relations corps, genre, médecine au XXe siècle ? », Clio. Femmes, Genre, Histoire [Online], 37, 2013, p. 143-162.

[11] Pour une contribution récente, voir le chapitre de : Muriel Salle « Que dire du corps des femmes ? Perspectives féministes sur les discours médicaux (XIXe-XXIe siècles) »,in Bérengère, Abou (dir), Sexe & genre. De la biologie à la sociologie, Paris, Éditions Matériologiques, 2019, p. 179-193. DOI : 10.3917/edmat.abou.2019.01.0179. URL : https://www.cairn.info/sexe-et-genre–9782373612127-page-179.htm Voir aussi, A. Flores Espínola, « Rapports sociaux de sexe dans la recherche biomédicale : une lecture de la production de savoirs dans les publications féministes anglophones », Sociologie et sociétés, 49(1), 2017, p. 61-87. https://doi.org/10.7202/1042806ar

[12] Anne Fausto-Sterling, Myths of gender: biological theories about women and men, New York, Basic Books 1992 ; Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York, Basic Books 2000 ; Sex/Gender: Biology in a Social World, New York, Routledge, 2012 ; “Nature”, C. R. Stimpson & G. Herdt (Eds), Critical Terms for the Study of Gender, University of Chicago Press, 2014, p. 294–315.

[13] Cf. à ce propos : Londa Schiebinger, Marcia Stefanick “Analysing How Sex and Gender Interact”, The Lancet,

396, 1062, 2020, p. 1553-1554.

[14] Cf. Nicole Edelman, « Éditorial », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 37, 2013, p. 9-20 et Sylvie Chaperon et Nahema Hanafi, « Médecine et sexualité, aperçus sur une rencontre historiographique (Recherches francophones, époques moderne et contemporaine) », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], Ivi, p. 123-142.

[15] Scott Joan W, « Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile ? », op.cit.

[16] Sur l’histoire de cette institution, cf. Steven Epstein, « Bodily Differences and Collective Identities: The Politics of Gender and Race in Biomedical Research in the United States », Body & Society, vol. 10, 3-4, 2004, p. 183-204 ; traduit récemment : « Différences corporelles et identités collectives : la politique du genre et de la race dans la recherche biomédicale aux États-Unis », Genre, sexualité & société [En ligne], 12 | Automne 2014, mis en ligne le 01 décembre 2014, http://journals.openedition.org/gss/3250 DOI : https://doi.org/10.4000/gss.3250

[17] Gianna Pomata, « Histoire des femmes et « gender history » (note critique). In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 48, N. 4, 1993. p. 1019-1026

[18] Ibid., p. 1020

[19] Ibid., p. 1021.

[20] Ibid. p. 1022.

[21] Ivi.

[22] (1990). Traduction française : Laqueur Thomas, La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard, 1992.

[23] Cathy McClive, Menstruation and Procreation in Early Modern France, Ashgate, 2015.

[24] Nahema Hanafi, Le frisson et le baume. Expériences féminines du corps au siècle des Lumières, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

[25] Clio. Femmes, Genre, Histoire, 37, 2013 : Quand la médecine fait le genre.

[26] https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/2019%20Special%20Issue%20CFP-1564587894243.pdf

[27] Cf. la query « gender » dans History of médecine : https://academic.oup.com/jhmas/search-results?page=1&q=gender&fl_SiteID=5197&SearchSourceType=1&allJournals=1

[28] Nancy Tuana, « The Speculum of Ignorance: The Women’s Health Movement and Epistemologies of Ignorance », Hypatia, vol. 21, n. 3, 2006, p. 1-19.

[29] Il serait intéressant d’élargir cette analyse à d’autres périodes pour voir si, quand et comment, on arrête d’expérimenter sur les femelles animales. Voir à ce propos à titre d’exemple : Lathrop AE, Loeb L., « Further investigations on the origin of tumors in mice : I. Tumor incidence and tumor age in various strains of mice » J Exp Med, 1915; 22(5): 646-673. doi:10.1084/jem.22.5.646

[30] Londa Schiebinger, Seth S. Leopold, Virginia M. Miller, « Editorial policies for sex and gender analysis », The Lancet, Vol. 388, December 10, 2016, p. 2841. Nombreux sont les articles sur cette problématique, voir aussi : J., Clayton, , F. Collins, « Policy: NIH to balance sex in cell and animal studies », Nature 509, p. 282-283, 2014. https://doi.org/10.1038/509282a

[31] Donna Jeanne Haraway, Primate visions: gender, race, and nature in the world of modern science, New York, Routledge, 2006 (1989).

[32] Francesca Arena, Elsa Dorlin, « Métaphores bestiales : Introduction », Chiennes CSS ? 6, 2018, p. 1-8. Pour des articles professant la femellité des mammifères cf. AK Beery, I. Zucker, « Sex bias in neuroscience and biomedical research », Neurosci Biobehav Rev, 35(3), 2011, p. 565-572. doi:10.1016/j.neubiorev.2010.07.002

« Women and non-human female mammals have been given short shrift in biomedical research, often on the assumption that results from males apply to females, or because of concern that hormonal cycles decrease the homogeneity of study populations and confound effects of experimental manipulations », Ivi, p. 565.

[33] Joan Wallach Scott, « Fantasmes du millénaire : le futur du « genre » au XXIe siècle », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 32 | 2010, p. 89-117.

[34] Alessandra Cencin, « Les différentes versions de la ‘découverte’ du clitoris par Helen O’Connell (1998-2005) », Genre, sexualité & société [En ligne], Hors-série n. 3, 2018, mis en ligne le 01 novembre 2018, consulté le 06 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/gss/4403. DOI : https://doi.org/10.4000/gss.4403; Delphine Gardey, Politique du clitoris, Textuel, 2019 ; Francesca Arena, « Clitoris », dans Hervé Guillemain (dir.), DicoPolHiS, Le Mans Université, 2020: http://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/c/clitoris.html

[35] Cf. à ce propos : Anne Carol, « Esquisse d’une topographie des organes génitaux féminins : grandeur et décadence des trompes (XVIIe-XIXe siècles) », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 17, 2003, p. 203-230.

[36] Francesca Arena, Trouble dans la maternité. Pour une histoire des folies puerpérales, XVIIIe-XXe siècles, Presses Universitaire de Provence, 2020.

[37] Voir par exemple : Pozzi Lucia, Kennedy Liam, Manfredini Matteo, « Did mothers’ lives matter? The protection and promotion of maternal and infant health from the 16th to the 20th century », Annales de démographie historique, 2020/1 (n° 139), p. 5-26. DOI : 10.3917/adh.139.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2020-1-page-5.htm. Tabutin Dominique, Masquelier Bruno, « Tendances et inégalités de mortalité de 1990 à 2015 dans les pays à revenu faible et intermédiaire », Population, 2 (Vol. 72) 2017, p. 227-307. DOI : 10.3917/popu.1702.0227. URL : https://www.cairn.info/revue-population-2017-2-page-227.htm

[38] https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

[39] Francesca Arena, « Fièvre puerpérale », dans Hervé Guillemain (dir.), DicoPolHiS, Le Mans Université, 2020.

http://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/f/fievre-puerperale.html?search-keywords=arena

[40] Didier Fassin, A.C. Defossez, « Une liaison dangereuse : sciences sociales et santé publique dans les programmes de réduction de la mortalité maternelle en Equateur », In : Marc-Eric Gruénais, Jean-Pierre Dozon (ed.), Anthropologies et santé publique. Cahiers des Sciences Humaines, 28 (1), 1992, p. 23-36.

[41] https://mediatheque.univ-paris1.fr/isjps-institut-des-sciences-juridique-et-philosophique-de-la-sorbonne-umr-8103/philosophies-feministes-et-etudes-de-genre/video/2651-classes-de-sexe-et-transsexualite/

[42] Cf. E. C. Leifheit-Limson, G. D’Onofrio, M. Daneshvar, M. Geda, Bueno et alii, « Sex Differences in Cardiac Risk Factors, Perceived Risk, and Health Care Provider Discussion of Risk and Risk Modification Among Young Patients With Acute Myocardial Infarction: The VIRGO Study”, J Am Coll Cardiol, Nov 3, 66(18), 2015, p. 1949-1957. doi: 10.1016/j.jacc.2015.08.859. PMID: 26515996; PMCID: PMC4628727.

[43] https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

[44] https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death

[45] Il est aussi intéressant de constater qu’alors que les gender health studies progressent, on assiste à un effacement progressif des analyses sur les déterminants sociaux. Sur le rôle en histoire des sciences des déterminants sociaux et la physiologie, voir l’édition en français de Canon avec une riche introduction : Mathieu Arminjon, Walter B. Cannon. Conférences sur les émotions et l’homéostasie, Paris, 1930, Bhms 2020.

[46] Une contribution dans ce sens extrêmement importante est faite par Camille Bajeux qui nous apprend de quelle manière alors qu’on dispose depuis le XIXe siècle d’une discipline médicale des organes génitaux féminin, la gynécologie, l’équivalent masculin, l’andrologie, n’existe toujours pas, et peine à s’imposer :

Camille Bajeux est doctorante en Etudes genre. Son projet de thèse porte le titre provisoire « Quelle andrologie? Histoire des savoirs et pratiques médicales de la santé masculine en France et en Suisse romande (fin XIXe-1970). » La thèse est codirigée par la professeur Delphine Gardey (Institut des Etudes genre) et le professeur Vincent Barras (Unil-Chuv).

Pour des contributions historiennes sur les masculinités cf. Susanne Hoffmann, Gesunder Alltag im 20. Jahrhundert? : geschlechterspezifische Diskurse und gesundheitsrelevante Verhaltensstile in deutschsprachigen Ländern, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010; Martin Dinges, « Men’s Bodies ‘Explained’ on a Daily Basis in Letters from Patients to Samuel Hahnemann (1830-35), » Martin Dinges, (éd)., Patients in the History of Homoeopathy, Network Series, Sheffield, European Association for the History of Medicine and Health, 2002, p. 85-118 ; Mark S. Micale, Hysterical Men, The Hidden History of Male Nervous Illness, Cambridge, MA and London, Harvard University Press, 2008.

[47] Cf. par exemple les travaux de Christelle Taraud : « Les femmes, le genre et les sexualités dans le Maghreb colonial (1830-1962) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 33, 2011, pp. 157-19 ; Sexes et colonies. Virilité, « homosexualité » et « tourisme sexuel » au Maghreb (XIXe et XXe siècles), Paris, Éditions Payot, 2009 ; Malek Bouyahia, « Genre, sexualité et médecine coloniale. Impensés de l’identité ‘indigène’ », Cahiers du Genre, 1, 2011, n 50, pp. 91-110 et Rana A. Hogarth, Medicalizing Blackness: Making Racial Difference in the Atlantic World, 1780-1840, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2017.

[48] Cf. à ce propos : Francesca Arena, « L’intersectionnalité au cœur des dispositifs de santé » in Francesca Arena, Sébastien Farré (eds), Santé, genre et sexualités. Les masculinités au regard du (post)-colonial, Georg, Chêne-Bourg (octobre 2021).

[49] Hunt Kate, Macintyre Sally, « 23. Genre et inégalités sociales en santé », dans : Didier Fassin éd., Les inégalités sociales de santé. Paris, La Découverte, « Recherches », 2000, p. 363-375. URL : https://www.cairn.info/les-inegalites-sociales-de-sante–9782707132475-page-363.htm, p. 363.

[50] Li LQ, Huang T, Wang YQ et al., 2019 novel coronavirus patients’ clinical characteristics, discharge rate and fatality rate of meta-analysis [published on-line ahead of print, 2020 Mar 12]. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.25757. doi:10.1002/jmv.25757

[51] Cai H., Sex difference and smoking predisposition in patients with COVID-19 [published on-line ahead of print, 2020 Mar 11]. Lancet Respir Med. 2020; S2213-2600(20)30117-X. doi:10.1016/S2213-2600(20)30117-X.

[52] Cf. P. A. Spagnolo, JE Manson, H. Joffe, « Sex and Gender Differences in Health: What the COVID-19 Pandemic Can Teach Us », Ann Intern Med. 2020; M20-1941. Doi:10.7326/M20-1941 et aussi: Jewel Gausman, Ana Langer, “Sex and Gender Disparities in the COVID-19 Pandemic”, Journal of women’s health, 29, N. 4, 2020, p. 465-466, DOI: 10.1089/jwh.2020.8472