De la religion comme critique des théologies sauvages

Pierre Caye (CNRS)

Notre époque est théologique, redécouvrant, à l’épreuve des grandes guerres puis de la mondialisation, le caractère immaîtrisable des forces qui nous transissent. Dans cette situation, les religions se tiennent dans une position nécessairement ambiguë, face à ce qui de nouveau semble les légitimer ; car elles peuvent aussi bien nous protéger de ces nouvelles instances universelles de la puissance que les servir pour mieux les intensifier. Il importe de faire la part des choses.

I. Depuis des temps immémoriaux, Dieu et la religion semblent ne faire qu’un, comme s’il ne pouvait y avoir de présence divine sans la médiation de la religion, de sorte qu’en contrepartie tous les excès commis au nom de Dieu seraient imputables à la religion, au fait qu’il existe des temples, des prêtres, des rites, des croyances. Pourtant le XXème siècle a produit de nouveaux discours théologiques qui semblent pouvoir se passer de la religion au sens traditionnel du terme. Ce qu’on appelle le théologico-politique très fortement lié aux guerres, en particulier à la Première Guerre mondiale et aux folies politiques que celle-ci a engendrées. L’idée du théologico-politique est apparemment simple : la politique se substitue à la religion pour assurer le salut des hommes, même si la politique peut prendre des formes très diverses voire opposées : de l’Etat totalitaire théorisé par Giovanni Gentile à la négation radicale de l’Etat, c’est-à-dire à la révolution, voire à la révolution permanente promue par Parvus et Trotsky.

Mais, au principe, nous retrouvons toujours la même idée, que formule une phrase de saint Paul, à la fois prise au premier degré et mécomprise : « Toute puissance vient de Dieu »[1] qu’on peut aisément transformer sous cette forme : Dieu est l’instance qui dispense la puissance aux hommes, voire, de façon plus radicale encore, Dieu n’est rien d’autre que la dispensation de la puissance, la puissance en tant qu’elle se donne et se dispense à la cantonade. Cette puissance peut se révéler obscure, violente, sauvage, dispensée sans aucune médiation, et surtout pas celle de la religion de sorte que, sous prétexte de régénérer le réel, elle le transit parfois jusqu’à sa destruction. Walter Benjamin dans un court texte de 1921 « Critique de la violence » parle alors de violence divine dans une perspective apocalyptique mais sans référence à la moindre religion[2]. L’étude de Carl Schmitt de 1922 sur la Théologie politique se veut d’abord une réponse à Benjamin. Carl Schmitt n’a pas inventé le théologico-politique. Il a au contraire posé les conditions philosophiques et juridiques nécessaires pour canaliser la sauvagerie de cette violence, conditions qu’il a résumées sous le terme stoïcien de katéchon : l’arche politique et morale qui maintient l’ordre du monde institué et retarde le jugement dernier[3]. Mais on est en droit de se demander si ce type de violence divine peut se réguler ou s’il n’est pas préférable de dissocier radicalement violence et théologie.

On pouvait espérer que ce discours apocalyptique du Dieu comme toute-puissance qui se dispense de façon plus ou moins aléatoire et sauvage allait disparaître avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la chute du fascisme et du nazisme. Ce ne fut pas le cas. Il est frappant de constater combien au contraire cette idée de la puissance qui se donne au monde et le transit ne cesse de revenir à travers la philosophie contemporaine mais aussi à travers les sciences sociales, avec cette différence qu’aujourd’hui il est de moins en moins question d’Etat en même temps que s’estompe l’idée même de révolution. Ce n’est plus le politique qui est le médiateur de la dispensation de la puissance, mais l’économie sous quelque forme qu’on entende cette notion d’économie, aussi bien libidinale chez le philosophe que financière chez l’économiste. Là est la nouveauté : ce que j’oserais appeler le théologico-économique. Il est une formule qu’un fameux économiste de la première moitié du XXe siècle, Joseph Schumpeter, a proposé pour rendre raison de l’évolution du capitalisme et de son système productif : il a parlé de destruction créatrice[4], au nom de cette idée, sans aucun doute paradoxale, que la richesse n’est pas une affaire d’accumulation et de patrimonialisation, de construction et d’édification, mais de destruction, d’obsolescence programmée, de place nette et de table rase, ce qui n’est pas sans rappeler la « violence divine » de Walter Benjamin. Il faudrait aussi noter que le terme de nomos qui définit dans le vocabulaire non pas de la Grèce antique, mais bien de la philosophie contemporaine, cette dispensation tous azimuths de la puissance par quelque instance que ce soit, est utilisé par Gilles Deleuze aussi bien que par Carl Schmitt, par Friedrich Hayek aussi bien que par Heidegger[5].

II. Mais quelle est la place des religions dans ces singulières dérives contemporaines de la théologie ? Les religions occupent une place ambiguë. D’un côté, elles peuvent se laisser emporter par la sauvagerie, fascinées par cette puissance absolue que Dieu semble vouloir communiquer aux hommes. Mais les religions sont aussi de très vieux savoirs qui s’y connaissent en matière de théologie et qui peuvent ainsi offrir des garde-fous contre l’ensauvagement, contribuant ainsi à apprivoiser ce qui apparaît pourtant immaîtrisable. Apprivoiser l’immaîtrisable ne signifie pas le maîtriser comme l’espéraient ceux qui, au XIXème siècle, conjuguaient positivisme, scientisme et abolition des religions, mais seulement se mettre à sa mesure, l’assumer, ne pas s’en trouver emporté. Il y a de la religion parce qu’il y a de l’immaîtrisable, et tant qu’il y aura de l’immaîtrisable dans le monde, la question religieuse restera incontournable.

Dans l’étymologie latine du terme religion, nous trouvons deux significations distinctes, aussi bien chez Cicéron que chez saint Augustin ou saint Thomas d’Aquin :

1) « Religion » vient certes du latin religare (Origène, Tertullien), ce qui nous lie et relie à Dieu. La religion manifeste une conjonction de l’homme et de Dieu, conjonction qui peut se transformer en fascination de la puissance si on considère que la religion nous fait participer à la toute-puissance de Dieu.

2) Mais « religion » vient plus sûrement encore de relegere : relire. « Coran » par exemple veut dire en arabe la récitation : la lecture et relecture perpétuelles du même texte. En latin, il s’agit de relire pour vérifier et contrôler. Relegere marque l’attention aux choses, le scrupule que nous éprouvons à en user, et ce terme en latin s’applique aux scrupules moraux avant même qu’aux scrupules religieux, en particulier chez Cicéron qui emploie, à maintes reprises, le terme de religio dans ce sens moral sans la moindre référence théologique. Il arrive même que ce scrupule prenne chez Cicéron un tour esthétique et non seulement moral, dans le sens de la délicatesse et du tact, à l’exemple de ce passage de l’Orator où Cicéron parle de la religio Atheniensium pour caractériser le bon goût rhétorique et esthétique des Athéniens[6]. Face aux théologies sans religion de notre temps, Rome nous permet de penser à l’inverse ce que pourrait être, à la limite, une religion sans théologie. Quoi qu’il en soit, l’étymologie relegere apparaît première dans la langue latine. La religion romaine s’en trouve fortement marquée, elle qui illustre moins un lien qu’une retenue : la retenue de la puissance même d’agir des hommes, comme en témoignent la place et la nature des rites dans ce type de religion.

III. Toute religion ou presque repose sur quatre piliers : 1) le livre ; 2) la prière ; 3) le culte et les rites ; 4) le sacrifice, ce que l’on retrouve dans le paganisme aussi bien que dans le monothéisme, en Orient comme en Occident. Or, ces 4 notes fondamentales de toute religion ou presque n’ont pas la même signification selon qu’on les conçoit comme lien ou, au contraire, comme scrupule et retenue ; comme participation des hommes à la divinité ou, au contraire, comme ménagement de la juste distance entre Dieu et les hommes, entre le principe et le monde, espacement nécessaire pour nous permettre d’assumer ce qui par essence nous dépasse : notre provenance et notre destin.

• Le Livre : la philosophie de la Renaissance, de Raymond de Sebonde à Tommaso Campanella, distingue deux livres : le livre de la Nature, ce que la Nature, par sa présence et son activité même, nous donne à comprendre de l’être et de son principe, puis un autre livre, qui vient en second pour suppléer les difficultés de compréhension du premier livre : le livre de la Révélation, les Saintes Ecritures. Tommaso Campanella identifie le livre de la Nature au conamen universale, à la puissance de l’être qui transit le monde. Nous savons, depuis Kant et Schopenhauer, que tout ce qui est de l’ordre de la puissance, de la force, est indicible, incompréhensible, d’où la nécessité du second livre. D’un livre à l’autre, du livre de la Nature aux Ecritures, la nature du sacré change du tout au tout : nous passons du sacré de puissance au sacré de personne, ie de la participation au conamen universale à l’amour ou plus exactement à la charité du Père, voire à celle, plus complexe, de la Trinité qui se définit d’abord et avant tout comme la relation et l’accord indéfectibles des Trois personnes. Ce passage de la puissance à la personne nous conduit de la religion comme religare, comme participation et fusion de l’homme au tout et à son principe, au relegere, à la religion comme respect et distance, comme respect de la distance

Les Ecritures saintes ont quelque chose d’épistolaire. Elles sont de l’ordre de l’envoi, – non pas donation de la puissance au monde, mais envoi d’une lettre à un destinataire–, une lettre qui comme la plupart des lettres donne des nouvelles, de bonnes nouvelles même – « Evangile » –, portées par des messagers, angelos en grec à l’exemple de l’archange Gabriel enroulant le Coran autour du cou de Mahomet. En tant que correspondance les Ecritures impliquent deux corollaires :

1) Elles créent nécessairement de la personne, du Je et du Tu, un expéditeur – le Je du « Je suis celui qui suis » (Exode 3 14) – et un destinataire, celui à qui la lettre est destinée, en qui en tant que tel a précisément un « destin ».

2) Mais cette relation constitutive de la personnalité divine aussi bien qu’humaine postule elle-même une distance spatio-temporelle sans laquelle la relation épistolaire et l’envoi n’auraient pas lieu d’être ; lorsque l’on vit constamment côte à côte, de façon fusionnelle, on ne s’écrit plus : distance temporelle radicale entre l’éternité de Dieu et la finitude humaine ; distance spatiale radicale entre Celui qui est partout et nulle part, Dieu, et celui qui est ici et pas ailleurs : l’homme.

L’Ecriture sainte en tant qu’écriture (avec un e minuscule) est précisément ce qui ménage et met en scène cette distance et cette différence épistolaires constitutives de la religion comme rapport respectueux et scrupuleux, mais jamais idolâtrique, de l’homme à Dieu et, par la médiation de Dieu, de l’homme aux autres hommes.

La prière : La meilleure façon pour l’homme de répondre à cet envoi est la prière. Saint Thomas d’Aquin affirme que la prière l’emporte sur tous les autres actes de la religion[7]. Elle exprime en effet, de façon privilégiée, le rapport de l’homme à Dieu, dans toute son ambiguïté entre le sacré de puissance et le sacré de personne. En effet, la prière se présente le plus souvent sous forme de demande. J’obéis à Dieu et lui voue un culte pour que celui-ci satisfasse mes désirs. La prière prend alors une forme économique ; je donne pour que tu donnes – do ut des – qui transforme le rapport de l’homme à Dieu en champ d’échange et d’optimisation des conditions : le bonheur des hommes contre la gloire de Dieu. Sous cette forme, Dieu semble réduit au sacré de puissance, et la prière elle-même à un acte magique d’évocation et de mobilisation de la puissance divine. Or, les religions prennent en général leur distance avec cette conception superstitieuse et populaire de la prière. Saint Thomas juge que la prière relève non du désir, de la virtus appetitiva, mais de la raison et de l’intelligence[8]. Kant, à son tour, avec le même esprit, considère dans son petit opuscule posthume sur la prière, que la prière a la vertu de « rendre plus claires dans l’âme les représentations obscures et confuses non pas de Dieu mais de notre relation à Lui, de leur donner un plus haut degré de vivacité, et de conférer ainsi une plus grande efficience aux mobiles qui poussent à la vertu »[9]. A travers la prière, Kant nous propose, si j’ose dire, une katalepsis du sacré, qui rappelle ce que Pétrarque à son tour entend, dans le Secretum, par la prière sous sa plus haute forme de méditation spirituelle, de vie solitaire et d’otium religiosum. La prière pour Pétrarque est une arme formidable pour lutter contre le relâchement spirituel et contre l’affaiblissement progressif des forces de l’esprit. Cette lutte suit chez Pétrarque trois étapes, empruntées non pas aux Evangiles mais aux Tusculanes de Cicéron qui servent ici de référence explicite à l’humaniste[10]. La prière passe d’abord par la contentio, la concentration de l’esprit dans son sens quasi stoïcien de tonos ou tension de soi. Cette concentration doit contribuer, dans une deuxième étape, à notre consolidation, la confirmatio, autrement dit, toujours dans un sens stoïcien, à la construction de notre citadelle intérieure, qui elle-même ménage et favorise la tenue d’un discours intérieur, un discours à la fois silencieux et articulé (le silence en tant qu’il est articulé s’exprime chez Pétrarque par la murmuration, et c’est probablement sous cette forme qu’il faudrait dire sa poésie) ; le sermo interior est par excellence la prière, qui à travers le rapport à Dieu s’adresse d’abord à soi-même. Le sacré de personne auquel conduit la prière est ici moins lié à l’humanité de la personne divine qu’à la divinité de la personne humaine.

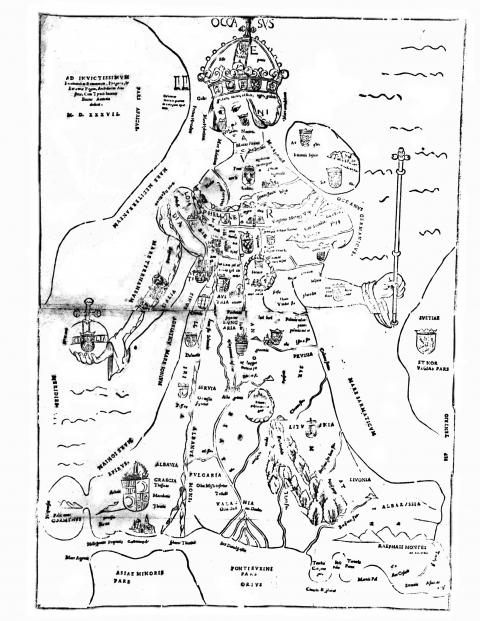

Les rites : Les rites suscitent eux aussi la plus grande ambiguïté, semblant caractériser la plupart du temps les religions les plus superstitieuses, voire les plus magiques. Mais les rites peuvent prendre une tout autre signification comme en témoigne l’une des religions les plus ritualistes dans l’histoire : la religion romaine. La notion de ritus comme celle de religio n’est pas, à Rome, originairement théologique : le ritus des Latins, les Grecs l’appellent nomos : le rite romain renvoie d’abord au sens de l’institution et au travail du droit : le rite est ce qui institue juridiquement notre rapport aux dieux. La religion romaine est essentiellement une question de droit constitutionnel et plus exactement de séparation et de relation des pouvoirs (et relation parce qu’il y a d’abord séparation). Cette séparation a lieu ici non pas entre le privé et le public, ou entre le civil et le militaire, mais entre le profane et le sacré, entre ce que l’action des hommes peut maîtriser dans le cadre de leur organisation collective et ce qui dépasse le pouvoir de toute collectivité.

La religion romaine a essentiellement pour but de créer un domaine de propriété réservé aux dieux : ce qu’on appelle la res divina, le patrimoine divin. Après le sacré de puissance, puis le sacré de personne, nous accédons, grâce à Rome, au sacré des choses. C’est par cette affectation d’un patrimoine aux dieux que les hommes rentrent en relation quasi juridique avec ceux-ci, au point de former avec eux une communauté : la res divina, c’est la res publica dans le domaine des relations entre les hommes et les dieux ; mais cette communauté est sans partage ni fusion : une simple communauté rituelle, le rite étant précisément ce qui crée du lien sans requérir de participation. Du sacré de puissance au sacré des choses, l’étau de la toute-puissance divine se desserre.

Est sacer, sacré dans la religion romaine, tout ce qui est considéré comme la propriété des dieux. Est sacrilège l’atteinte à cette propriété. Le sacré n’est donc pas une force magique, mais une qualification juridique. C’est pourquoi la prêtrise est à Rome une magistrature. Le rite n’est rien d’autre ici qu’une procédure formulaire comme dans le droit romain, dite par un magistrat qui en l’occurrence est aussi et en tant que tel un prêtre, magistrat-prêtre qui assure et garantit le transfert de propriété des hommes aux dieux : ce qui a pour nom « consécration ». Les biens consacrés aux dieux sont inaliénables, inviolables et imprescriptibles. La res divina de la religion romaine est à l’origine du régime juridique du domaine public de l’Etat.

Ainsi, la religion romaine ne crée pas de lien personnel et sentimental avec la divinité, mais règle l’organisation collective et objective de la cité face à son extériorité immaîtrisable, par un processus de transfert de propriété, selon des règles formelles léguées par la tradition, en un mot des rites. Il n’ y a de relation avec les dieux ici que dans le cadre de ces règles. Dans toute religion un tant soit peu rituelle, se retrouve nécessairement, ne serait-ce qu’en partie, l’esprit du droit romain.

Le sacrifice : Je conclurai cette brève et sommaire description de la religion par ce qui constitue l’acmé du culte, de la cérémonie et des rites : le sacrifice, qui nous permettra de mieux comprendre la question de la propriété divine ou de la part de Dieu, et du lien que cette affectation des biens crée entre l’homme et Dieu ou les dieux. A cette fin, il faut revenir à ce qui est à l’origine des trois grandes religions monothéistes : le sacrifice d’Abraham. Le sacrifice abrahamique repose sur deux gestes simples mais aussi originaires et fondateurs de civilisation : la retenue d’une part et la substitution de l’autre. En effet, l’ange envoyé par Dieu retient le bras d’Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac, retenue qui dans un second temps permet à Abraham de substituer le bélier à Isaac. Il existe évidemment nombre d’interprétations de cet acte fondateur des trois religions monothéistes. Je vais proposer la mienne, dans la lignée de mes analyses précédentes sur la religion romaine, car il me semble que ce sacrifice a, lui aussi, rapport à la res divina, au sacré des choses plus qu’au sacré de la puissance ou de la personne, qui de leur côté auraient certainement exigé le sacrifice d’Isaac par Abraham. La retenue exprime à mon sens l’autolimitation par Dieu lui-même de sa toute-puissance. Par cette autolimitation, Dieu crée un espace ouvert à la liberté de l’homme, mais surtout à son intégrité et à sa protection, qui autorise un commerce apaisé entre l’homme et Dieu : un commerce non superstitieux, affranchi de toute domination divine et de toute crainte humaine. Cette ouverture et cette détente de la toute-puissance rendent possible à son tour la substitution de l’animal à l’enfant. La substitution exprime le fait qu’il appartient à l’homme de décider en définitive, comme à Rome, ce qui est propriété humaine et ce qui est propriété divine, ou encore que Dieu, pour reprendre la distinction de saint Thomas[11], n’a pas nécessairement le dominium exclusif sur le monde, que tout ne Lui appartient pas, mais qu’il revient à l’homme, par certaines opérations de la raison, – ce que saint Thomas appelle une superadditio per adinventionem rationis humanae[12] et cette substitution en est assurément une –, de se ménager la propriété seconde du monde. Tout repose sur un chiasme : Isaac qui, comme tout être humain, est sous la puissance de Dieu, a été finalement rendu à son père pour le plus grand bien de l’institution familiale, tandis que le bélier, initialement sous la puissance des hommes, comme tous les autres animaux selon la Bible, a été donné à Dieu. La substitution est un échange qui illustre la coexistence du dominium premier de Dieu et du dominium second des hommes : du dominium premier de Dieu comme autolimitation, du dominium second de l’homme comme arche et protection. L’échange ou la substitution ne sont pas ici économique, selon le droit commutatif, mais politique selon le droit distributif qui attribue à chacun ce qui lui revient non par nature certes, mais précisément au nom du droit, de la Loi, de l’Alliance. En effet, par cette attribution, sont clairement distinguées, l’une de l’autre, la part de Dieu et la part des hommes, et se trouve clairement séparée la potestas juridique et pratique des hommes de la potentia métaphysique de Dieu : séparation fondamentale qui conditionne toute autre séparation des pouvoirs.

Je conclurai cette courte étude introductive à la question religieuse par deux remarques :

La religion, ainsi définie comme scrupule et retenue et non pas comme participation, est de l’ordre de la sanctuarisation plus encore que de la sacralisation ou de la sanctification. Je définirai la sanctuarisation comme la délimitation de lieux et la dilatation de moments qui ménagent aux hommes et aux choses un abri, que j’appelle l’arche. La sanctuarisation préserve le sacré de sa face d’ombre, de la terreur qu’il est toujours susceptible de porter avec lui. Elle est la condition de la pacification de nos relations avec l’extériorité aussi bien qu’avec les autres hommes. Sous cette forme, la religion oeuvre pour la paix.

Il apparaît enfin que la religion considérée, ainsi que je me le suis proposé ici, comme critique du théologico-politique n’est pas une nouvelle religion naturelle, minimaliste et quasi profane, moins encore un simple sentiment religieux résiduel qui accompagnerait ce que certains appellent la sortie de la religion, mais bien nos vieilles religions, toutes vêtues de leur panoplie complexe et sophistiquée faite de dogmes et de rites, parfois surprenants, qu’il faut simplement « relire » sous la forme du relegere et non pas du religare.

[1] Rom, 13, 1.

[2] BENJAMIN, Walter, « Pour une critique de la violence », in BENJAMIN, Walter, Œuvres I, Mythe et violence, trad. fr. GANDILLAC, M. (de), Paris, Denoël, 197I, p. 144.

[3] Carl Schmitt, La théologie politique (1922, 1969) trad. fr. J. L. Schlégel, Paris, Gallimard, 1988, p.

[4] Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, trad. fr. FAIN, G., Paris, Payot, 1998, p. 113.

[5] Carl Schmitt, Le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus publicum europaeum [1950], Paris, PUF, 2001 ; Martin Heidegger, « Lettre sur l’humanisme » in Questions III, Paris, Gallimard, 1966, p. 148 ; id., Introduction à la Métaphysique, Paris, Gallimard, 1967, p. 139 ; Friedrich Hayek, Droit, Législation et liberté : une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d’économie politique, I (Règles et ordre) [1973], Paris, PUF, 1980, p. ; Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, p. 53-54 ; Gilles Deleuze & Félix Guattari., Capitalisme et Schizophrénie, II, Mille plateaux, Paris, Editions de Minuit, 1980, p. 437.

[6] « Eorum religioni cum serviret orator, nullum verbum insolens, nullum odiosum ponere audebat. » (Cicéron, L’Orateur [Orator], VIII, 25)

[7] « Ita etiam oratio praeminet aliis actibus religionis. » (Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIaIIae, Q. 83, art. 3, ad 3am)

[8] « Sic ergo patet quod oratio, de qua nunc loquimur, est rationis actus. » (Ibid., Q. 83, art. 1, resp .)

[9] Emmanuel Kant, « Handschriftlicher Nachlass, Bd. VI ( Moralphilosophie, Rechtsphilosophie und Religionsphilosophie », in Kants Gesammelte Schriften, XIX, Berlin-Leipzig, W. de Gruyter, p. 637-638.

[10] Cicéron, Tusculanes, II, 22, 51.

[11] Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIaIIae, Q. 66, art. 1, resp.

[12] Ibid., IIaIIae, Q. 66, art 2, ad 1am.

Que nous reste-il de dieu ?

https://www.evangile-et-liberte.net/2014/03/que-nous-reste-t-il-de-dieu/