Investissements d’avenir : quelques mises en perspectives (II)

Jean d’Yvoire* (Université Pierre et Marie Curie) – Chargé de mission Investissement d’avenir auprès du président. * L’auteur s’exprime à titre personnel

La mise en œuvre du PIA, un paradoxe politico-bureaucratique

La vaste palette d’appels à projets compétitifs du PIA, telle qu’elle a été conçue et mise en œuvre, permet-elle aux investissements engagés d’atteindre leurs objectifs ? Il s’agissait en premier lieu que l’ESR soit plus compétitif pour qu’il se positionne « aux frontières des savoirs et des technologies » – ce qui, en l’occurrence, passe par l’augmentation de son financement, la simplification de sa structuration et la définition d’un cadre qui permette une saine compétition entre ses acteurs et facilite ses relations avec le monde économique. Il s’agissait aussi que l’ESR favorise l’émergence d’un mode de croissance durable – ce qui, nous le verrons, exige non seulement sa transformation, mais aussi celle des acteurs politiques, économiques et sociaux avec lesquels il entre en jeu.

L’importance des montants investis par le PIA dans la recherche et l’enseignement supérieur témoigne d’une volonté politique cohérente avec celle qu’a concrétisée l’augmentation du budget de la MIRES. Et même s’il ne s’agit, en fait et pour près de 50%, que des intérêts produits par des dotations non consommables sur 9 à 10 ans, ces financements correspondent globalement à un montant annuel comparable et même légèrement supérieur au financement de l’Initiative excellence allemande 2011-2015.

Soucieuse de préserver la logique d’investissement qui a présidé à la conception du PIA, la commission Juppé-Rocard et la loi de mars 2010 ont tenu à ce que les financements ainsi alloués aux acteurs de l’ESR ne se substituent pas à leur budget, qu’ils aient un effet « levier » à même de produire un retour sur investissement pour la société et l’économie. Ces financements ne peuvent servir ni à recruter ou à payer des salaires de personnels statutaires, ni (sauf exception) à prendre en charge les fonctions support et les coûts de structure induits, ces derniers restent à la charge des établissements. Les projets retenus risquent donc de mettre sous tension les établissements qui les portent et qui ont dû s’engager durablement sur les moyens à mettre à leur disposition quand l’Etat, lui, ne s’engageait pas sur des dotations pluriannuelles.

Sans doute l’inscription des réponses aux différents appels à projets dans les axes de développement stratégiques des établissements porteurs pouvait-elle pallier cette difficulté. Mais comme ce sont les jurys internationaux qui sélectionnent les meilleurs projets déposés sans se placer du point de vue des politiques globales des établissements[1], ce sont eux qui, en fin de compte, par leurs décisions, définissent les priorités sur lesquelles les établissements auront à mobiliser leurs moyens… La façon même dont les financements sont alloués aux projets sélectionnés ne contribue donc pas à renforcer le rôle des acteurs institutionnels ni à clarifier leur jeu. Dans bien des cas, elle suscite et conforte des structures intermédiaires, des réseaux ou des partenariats sur lesquels ces acteurs ne pourront pas toujours assumer leur pleine responsabilité. Inversement, la compétition ouverte entre groupements d’établissements dans le cadre des Idex a pu, notamment en région parisienne où s’enchevêtrent des structures communes à plusieurs acteurs, avoir des conséquences dommageables pour ces structures portées par plusieurs établissements aux intérêts initialement convergents mais s’inscrivant dès lors dans des logiques de regroupements différentes.

Les appels à projets du PIA exigeaient que les projets déposés impliquent différents partenaires (ceux-ci pouvant être des équipes, des laboratoires, des entreprises, etc.) et que les partenaires de chacun des projets sélectionnés (171 Labex, 93 Equipex, 23 Infrastructures, 37 Idefi…) s’engagent par des accords de consortium. Ils imposaient la création de structures nouvelles pour les 6 Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU), les 9 Sociétés d’Accélération de Transfert Technologique (SATT), les 8 Institut de Recherche Technologique (IRT), les 9 Instituts d’excellence dans le domaine des énergies décarbonées (IEED), ainsi que les Idex. Ces nouvelles structures ont des fonctions fédérative et intégratrice et/ou des fonctions d’interface entre acteurs publics de la recherche et acteurs privés du monde économique, parfois juridiquement délicates voire problématiques[2]. Loin de renforcer le rôle des acteurs institutionnels qui portent ces projets, elles viennent s’insérer dans un système de l’ESR déjà complexe et quasi illisible.

Par ailleurs, ces appels à projets portent pour la plupart sur des projets de longue durée (jusqu’à 10 ans), reflétant ainsi peut-être l’ambition de cette politique, et requièrent de leurs porteurs l’élaboration d’un plan financier détaillé sur toute la durée du projet : ils doivent préciser les financements demandés comme les apports des différents partenaires par types de dépenses et estimer le retour sur investissement escompté.

Or, s’il est des domaines où la recherche peut se traduire en programmes de longue durée et se décliner d’emblée en objectifs, actions et résultats attendus (c’est le cas en recherche appliquée, quand il s’agit de développer de nouvelles technologies, ou de collecter et d’analyser de vastes ensembles de données), il en est d’autres où cela n’a guère de sens et où le projet se joue, par delà la pertinence des grands axes qui sont les siens, dans la capacité des équipes concernées à ouvrir de nouvelles voies et à fermer celles qui n’auraient pas tenues leur promesse, à se maintenir aux frontières des connaissances. La prise de risque est difficilement compatible avec l’identification préalable et précise de leurs résultats et de leurs « retours sur investissement ». Aussi l’élaboration de plans financiers sur de telles durées ne peut être qu’un exercice théorique et… bureaucratique.

Les demandes que formulent les appels à projet sont non seulement lourdes et bureaucratiques, mais aussi, pour certaines, imprécises, paradoxales et vaines. Ainsi, aucune indication méthodologique concernant l’estimation des apports et le calcul des coûts complets de projets sur toute leur durée n’étant fournie, celle-ci peut varier considérablement selon les options prises au point de perdre son sens.

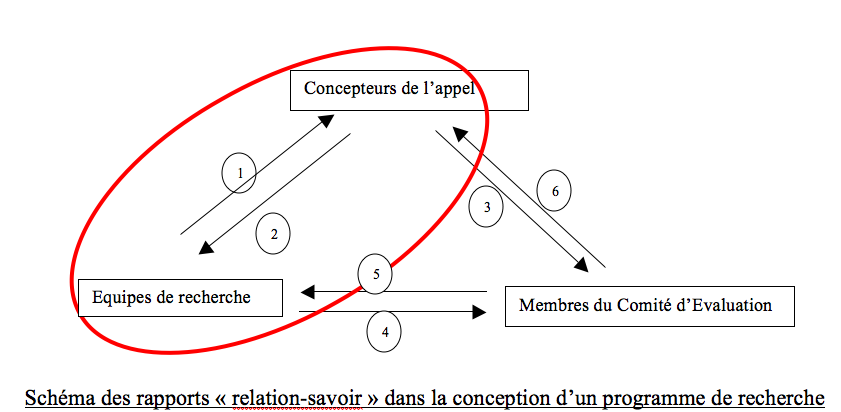

Pourquoi la mise en œuvre du PIA donne-t-elle ainsi l’impression d’aller à l’encontre de la politique qui l’a inspiré et de ses objectifs ? Ce paradoxe renvoie sans doute à la difficulté de tout changement de paradigme. Même s’il vise à faire émerger un autre régime de croissance, le PIA s’appuie sur les indicateurs économiques en vigueur pour la mesure, le calcul et la prévision de la croissance, comme si cela devait assurer sa légitimité[3]. Mais ce paradoxe touche aussi à la différence entre des modes de savoirs, entre des régimes de « sciences en société » dont l’articulation est constitutive de la mise en œuvre des politiques. D’une part, la vision du PIA s’appuie sur une lecture de la crise qui intègre certaines des externalités de la croissance économique jusqu’alors non prises en compte et prend acte de la nécessité d’orienter différemment la croissance pour que celle-ci soit « soutenable »[4]. D’autre part, la mise en œuvre du PIA mobilise des savoirs et compétences budgétaires (prévision, élaboration, gestion, contrôle…), économiques (analyse, prévision…), etc. qui sont au cœur du fonctionnement de l’Etat et de l’économie mais ne prennent pas en compte ces externalités. Or, ces différents régimes de « sciences en société » procèdent aussi du jeu des acteurs de l’ESR qui forgent ces savoirs et les transmettent.

La réception « diffractée » du PIA dans le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur

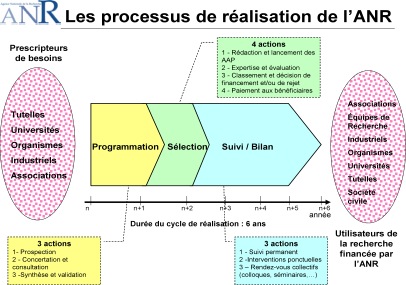

Au paradoxe de la mise en œuvre de la politique d’investissement correspond l’ambivalence avec laquelle le monde de l’ESR a perçu le PIA. Incitée à se mobiliser à tous les niveaux, du chercheur à l’établissement, la communauté scientifique, dans son ensemble, y a largement souscrit : elle a déposé près de 1000 projets dans le cadre de la première vague d’appels à projet investissements d’avenir de l’ANR. Dans le contexte de stagnation des financements récurrents et d’intensification de la concurrence, elle y a vu une aubaine à saisir. Mais, vues de plus près, les réactions au PIA se diffractent diversement selon que l’on se place au niveau des chercheurs et universitaires ou au niveau des établissements.

Trois positions types résument les réactions des universitaires et des chercheurs au PIA. La première procède d’une prise de position politique tandis que les deux suivantes tiennent aux différences des pratiques de recherche et à leur façon de se rapporter à la société.

Une première réaction à la politique des investissements d’avenir consiste dans le refus de la mise en concurrence ouverte des chercheurs qu’induit le financement de la recherche par appels à projets, elle est critique, voire opposée au développement de projets financés dans le cadre de partenariats avec le privé. Cette prise de position, explicitement ou non conservatrice, entend prémunir l’institution académique des logiques socio-économiques qui lui seraient extérieures pour qu’elle n’ait à dépendre que de l’Etat. Elle attend de ce dernier qu’il assure son entier financement. Elle stigmatise l’évolution néolibérale des sociétés dans laquelle les sciences sont impliquées depuis près de quarante ans, elle en dénie la réalité et/ou lui oppose une revendication égalitaire.

Sans s’y opposer pour des raisons idéologiques, ceux dont l’activité de recherche (et de formation) consiste d’abord à progresser dans l’intelligence de leur domaine d’étude, à le cultiver et l’enrichir, considèrent que le PIA relève d’une logique étrangère à leur activité et au type d’investissement personnel qu’elle requiert. Leur statut doit leur permettre de se consacrer à la recherche (et à l’enseignement), de jouir de la reconnaissance symbolique que déterminent la hiérarchie des positions et le jeu des concours et des nominations interne à leur communauté. Sans doute, cependant, sont-ils aussi sensibles au fait que leurs conditions de travail ne leur donnent plus la disponibilité de temps qu’ils souhaiteraient, que leur statut ne leur confère plus une reconnaissance substantielle dans un espace social marqué par le jeu d’une concurrence de plus en plus vive entre les positions. C’est ainsi que l’on voit une part d’universitaires sans doute non négligeable et croissante (cela reste à établir) trouver le surcroît de reconnaissance matérielle et sociale que leur statut ne leur accorde quasiment plus dans une activité parallèle, liée à leur domaine (à l’instar des universitaires praticiens hospitaliers) : juristes-avocats, hommes de lettre ou de médias, « intellectuels », éditeurs, entrepreneurs, experts… ou « managers » d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche.

Les scientifiques dont l’activité de recherche relève d’un travail d’équipe, nécessite des moyens importants et s’inscrit dans un contexte fortement concurrentiel voient dans les appels à projets du PIA une occasion de développer des projets d’une ampleur et d’une durée inédites, qu’elles soient susceptibles de déboucher sur des avancées dans la connaissance fondamentale ou sur des possibilités technologiques innovantes : ils estiment qu’ils ne peuvent rester à l’écart de la compétition. Ils prennent le parti de s’investir dans l’élaboration de propositions, de prendre du temps sur leur activité courante de chercheur, dans l’espoir d’obtenir par la suite les financements dont ils ont besoin. Certains, qui ont ou entendent prendre des responsabilités au sein de ce travail collectif, s’y investissent plus, par exemple en coordonnant la définition collective d’un projet. D’autres y participent de façon plus marginale sans hypothéquer leur activité courante de chercheur.

Induites par les modalités d’exercice de la recherche, ces deux dernières positions reflètent des différences de disciplines et de champs de connaissance que la culture facultaire de l’université française a longtemps confortées. D’un côté, les sciences de la nature, expérimentales et analytiques, requièrent des dispositifs instrumentaux et des moyens importants pour construire leur objet, selon des démarches de plus en plus spécialisées, tandis que, de l’autre, les humanités, recourant à la compréhension réflexive de leur objet, n’ont traditionnellement besoin que d’avoir accès à leurs sources, que ce soit pour établir l’objectivité de faits singuliers ou pour restituer ou interpréter le sens des activités ou des œuvres humaines. Entre les deux cultures scientifiques que distinguaient Dilthey à la fin du 19ème siècle ou, à sa façon, Ch. Snow en 1959, de nouveaux modes de scientificité se sont cependant bien évidemment développés avec les sciences sociales et humaines. Plus récemment, l’étude des enjeux globaux, des interactions entre l’homme et son environnement comme les possibilités offertes par la constitution de très grandes bases de données et de la modélisation ont ouvert la voie à des approches scientifiques qui sont à la convergence ou à l’interface entre ces deux grands domaines de connaissances. Le PIA a ainsi suscité un nombre significatif de projets (40 Labex sur 171) dans des disciplines liées aux humanités, relevant des sciences sociales et humaines ou en lien avec elles.

Si les scientifiques ont réagi au PIA en fonction de leur culture disciplinaire ou d’un parti pris idéologique, les établissements, acteurs institutionnels de l’ESR, se sont positionnés, eux, en y voyant, selon les cas, un moyen de bénéficier des investissements que requièrent leurs activités voire un levier leur permettant de constituer, par delà leur dispersion et structuration héritée de l’histoire, des entités plus ou moins intégrées, plus ou moins fédérées[5]. L’appel à projets pour des initiatives d’excellence, conçu par la Commission Juppé-Rocard pour « faire émerger, sur quelques sites, des campus pluridisciplinaires », a ainsi été perçu par des universités à forte dimension facultaire, associées à de « grandes écoles » ou à d’autres établissements, comme une occasion de créer des « universités » en un sens nouveau (qui pouvaient d’ailleurs ne pas avoir d’université au sens strict parmi ses membres) recouvrant l’ensemble des domaines de connaissances, à même d’aborder les enjeux globaux auxquels nous sommes confrontés dans toute leur complexité et « de concurrencer les meilleurs mondiaux ». Les organismes de recherche œuvrant dans des secteurs comme la santé ou l’énergie, ont pu trouver dans les volets du PIA qui y correspondaient un moyen de financer les projets qui s’inscrivaient dans le fil de leurs activités sans avoir à infléchir en profondeur leur politique ni à se transformer.

Pour un premier bilan

Reposant sur une intelligence politique de la crise qui, au regard de son approche économique classique, intègre de nombreuses externalités, le PIA investit en faveur d’une compétitivité à long terme du pays. Pour cela, il investit non seulement dans des filières qui pourront anticiper les limites énergétiques de la croissance, la limitation des ressources naturelles et les effets du changement climatique, mais aussi et d’abord dans le capital humain et la connaissance, seuls à même de préserver l’ouverture des possibles dans un avenir qui par nature ne peut être complètement anticipé.

L’investissement dans le capital humain et la connaissance dont bénéficie l’ESR s’effectue à travers un investissement institutionnel important mais, on l’a vu, ambigu. D’un côté, il ne conforte pas ses acteurs institutionnels (il multiplie les structures intermédiaires ou d’interfaces) ni ne remet à plat la concurrence asymétrique qui s’est développée entre eux du fait de leurs différents positionnements mais, de l’autre, il leur ouvre la possibilité de procéder à des reconfigurations significatives grâce auxquelles ils pourront, selon des cohérences choisies, mettre en œuvre leurs missions et répondre aux attentes d’une société en pleine mutation. Cette ambiguïté, à laquelle sont d’ailleurs liés les paradoxes qui traversent la mise en œuvre du PIA, me semble renvoyer, par delà les spécificités du système français, à la question de la dimension politique de l’investissement. La décision politique dont relève le PIA s’appuie sur une analyse de la situation, sur des savoirs qui devraient procéder d’une intelligence de l’intérêt commun, et non d’un intérêt d’une partie, au moins à l’échelle du pays, dans un jeu concurrentiel. Dans quelle mesure cette analyse, ces savoirs sont-ils partagés, élaborés par une concertation entre les acteurs concernés ? dans quelle mesure font-ils place à la diversité des opinions, à leur examen critique et à la recherche d’une voie qui permette, autant que possible, leur mobilisation convergente ? Ces savoirs entendent-ils intégrer l’ensemble des paramètres à prendre en compte jusqu’à lever les paramètres d’incertitude que comportent par exemple le développement technologique, notre connaissance des scénarios environnementaux ou notre capacité à mettre sur pied une gouvernance des relations internationales qui puisse déterminer au mieux la voie dans laquelle agir ?

Le parallèle que nous avons esquissé avec les politiques conduites en Allemagne pour renforcer sa puissance scientifique et transformer son économie de manière à préserver sa compétitivité à long terme, et celui qu’il faudrait mener avec la voie chinoise telle que l’analysent M. Aglietta et G. Bai[6], pourraient illustrer ces deux conceptions de la politique, ces deux façons de conduire un changement de paradigme. Dans le premier cas, la concertation et la mobilisation des différents acteurs apparaît comme le ressort de cette transformation, dans le deuxième cas, c’est plutôt la planification établie au sommet de l’Etat qui la décide. D’un côté, le capital humain est plutôt considéré comme attaché et propre à son détenteur, de l’autre, comme étant générique et transférable.

Par delà le schématisme de ces alternatives, c’est bien l’articulation entre savoir et politique qui est en jeu. Dans la mesure où de vraies universités pourront effectivement voir le jour, le PIA aura permis que le savoir, sous les différentes formes de scientificité qui peuvent être les siennes, se conjugue avec la politique d’une façon qui ne pourra qu’être préférée à celle que nous connaissons. C’est en ce sens que le bilan mitigé que l’on tirera de la phase de lancement du PIA nous laisse somme toute des raisons d’espérer.

[1] Rappelons que l’appel à projet Idex a suivi les appels à projets Labex, Equipex, Idefi, etc.

[2] Donnons deux exemples. La mise en œuvre des projets du PIA (Labex et autres) nécessitera le recrutement de nombreux personnels contractuels alors même que la Cour des comptes souligne les « risques liés à la gestion des personnels contractuels dans la recherche publique ». Les SATT sont des structures de droit privé, portées par des actionnaires publics qui devraient donc passer par des marchés publics pour faire sous-traiter la valorisation des résultats de leurs recherches par les SATT dont ils sont actionnaires.

[3] La ministre de l’économie estime alors que l’effort d’investissement doit permettre de générer en moyenne 0,3% de croissance annuelle supplémentaire et occasionnerait 1,5% du PIB de recettes fiscales et sociales supplémentaires, soit quasiment le montant des investissements initiaux. Cf. « Le gouvernement estime que le grand emprunt s’autofinancera d’ici 2020 », in Les Echos, 21 janvier 2010, p. 4.

[4] Rappelons que le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi chargée d’évaluer la faisabilité de nouveaux instruments de mesure des performances économiques et du progrès social, a été rendu public en septembre 2009, au moment où la Commission Juppé-Rocard achevait ses consultations.

[5] A notre connaissance, aucune donnée n’a été publiée (par le CGI, le MESR ou l’ANR) concernant la répartition des projets déposés, des projets sélectionnés et des financements alloués entre les différents types d’acteurs institutionnels de l’ESR (universités, grandes écoles, grands établissements, EPST, EPIC…). 49 universités sur 80 se sont impliquées dans un projet d’Idex.

[6] La Voie chinoise. Capitalisme et empire, Odile Jacob, Paris, 2012.