Les objets technoscientifiques et leur temporalité

Bernadette Bensaude-Vincent est Professeur Émérite à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Le renouveau de Simondon dans la pensée contemporaine provient à mes yeux de l’importance croissante du régime technoscientifique dans le monde contemporain. En effet, l’une des caractéristiques majeures de ce régime de recherche et d’innovation est le recentrage sur les objets. Par-delà les aspects les plus visibles des conditions de la recherche comme le complexe militaro-industriel, ou le technomarché, la technoscience induit une ontologie particulière dans laquelle l’objet prend du relief. L’objet devient un acteur à part entière, s’autonomise par rapport au sujet en suivant son propre devenir. C’est pourquoi une philosophie des technosciences devient une tâche à la fois urgente et ardue. Nous avons collectivement ouvert ce chantier philosophique grâce à un projet de recherche international centré sur le sttecatut des objets technoscientifiques[1], et nous espérons le poursuivre en soulevant ici la question de ce que ces objets font à notre conception de la temporalité.

Mais étant donné le nuage de controverses que suscite la notion de technoscience, il n’est pas inutile de commencer par préciser ce que j’entends par technoscience, puis de rappeler quelques traits qui distinguent les objets technoscientifiques afin d’engager cette réflexion sur leur temporalité.

Définitions préliminaires

« Technoscience », ce terme forgé par Gilbert Hottois et repris par Bruno Latour pour attirer l’attention des philosophes vers la science en train de se faire, enfin aspiré dans la sphère de la postmodernité, est généralement méprisé par les chercheurs lors même qu’ils pratiquent des technosciences, et violemment critiqué par certains philosophes des sciences qui voient dans les technosciences une atteinte à la rationalité scientifique[2].

Nous faisons au contraire le pari philosophique que le concept de technoscience est bon à penser, parce qu’il fournit un bon analyseur des orientations épistémiques et ontologiques de la recherche contemporaine, sans prétendre pour autant qu’il s’agit d’un « nouvel esprit scientifique » ou d’une ère nouvelle. Encore faut-il sortir de l’idée vague d’une science impure, utilitaire ou dévoyée par le marché et définir la technoscience comme un régime de savoir doté de trois caractères distinctifs :

1) une lourde charge axiologique. La recherche est investie de valeurs économiques, sociales, militaires…qui s’ajoutent aux valeurs proprement épistémiques. C’est souvent une recherche sur projets orientée par les politiques scientifiques où l’inclusion en amont d’enjeux économiques, sociaux ou environnementaux est explicitement assumée ;

2) une pluralité de sujets de savoirs : loin d’être guidée par des hypothèses jaillies d’un cerveau, la recherche est menée par des instruments, des plateformes techniques, des ingénieurs, des politiques, des amateurs, des hackers….

3) enfin les objets de savoir ont aussi plusieurs statuts ou modes d’existence. Ils sont tout autant des matters of fact que des matters of interest ou des matters of concern.

Au terme d’une enquête collective sur un échantillon d’objets technoscientifiques, nous pensons pouvoir les distinguer par quatre traits saillants: intérêt, activité, plasticité, mondanité[3] ;

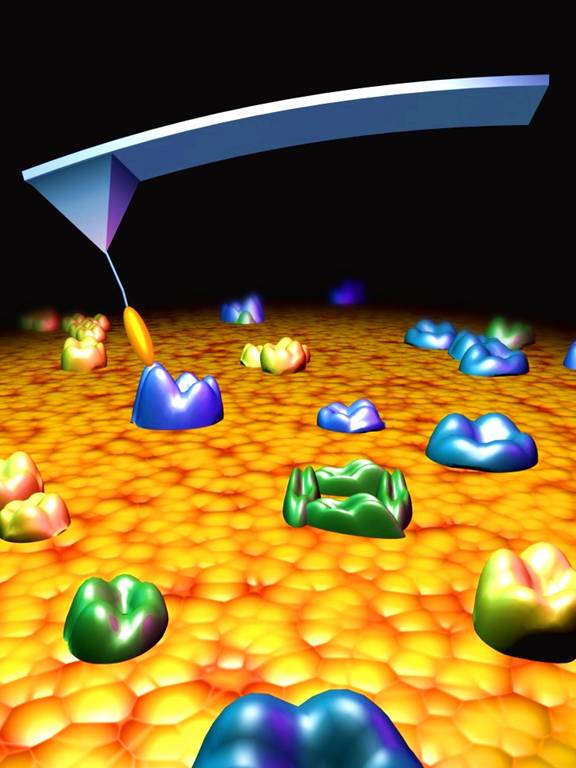

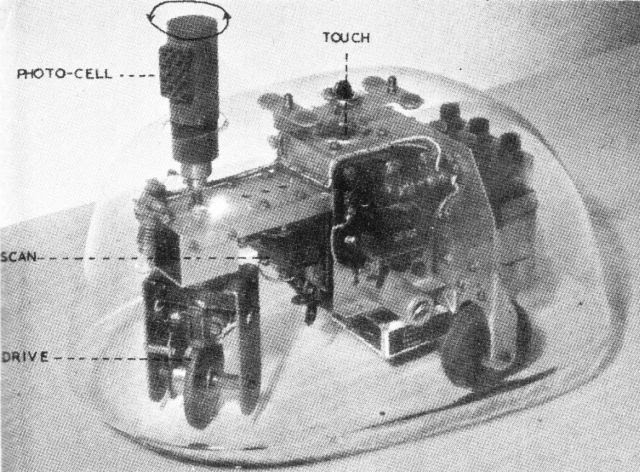

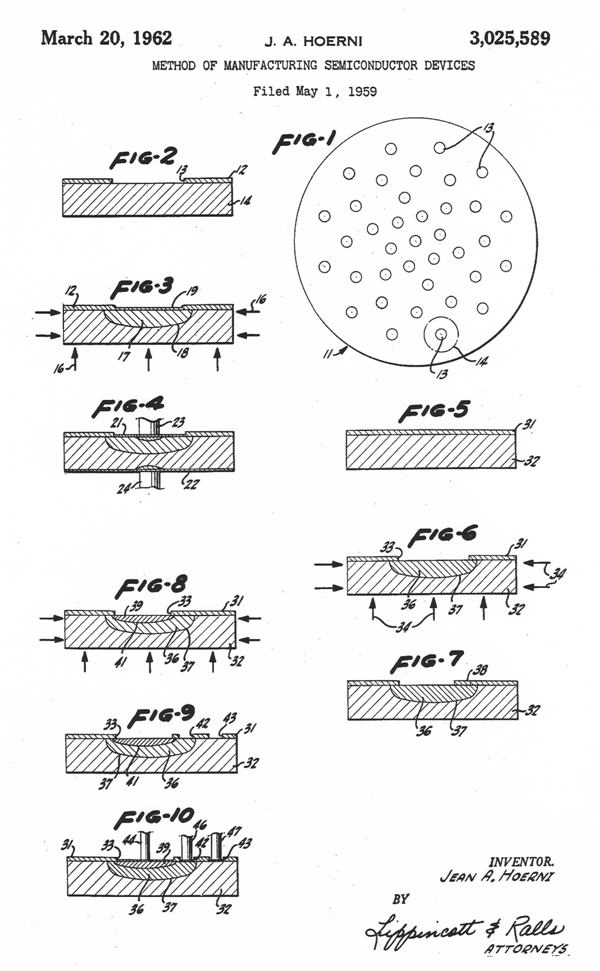

a/ Intérêt : l’objet chargé de valeurs devient lourd d’enjeux, mais aussi intéressant au sens étymologique d’ « être entre ». Loin d’être un échantillon représentant un phénomène ou une loi générale, il ne représente que lui-même ou une classe d’objets (prototype). Il échappe au processus d’objectivation qui impose une mise à distance des préoccupations pratiques, dépouille l’objet de ce qu’il fait, son action, son impact sur le monde, bref ce qui fait son intérêt pour nous. Pour bien marquer que le régime technoscientifique ne se limite pas à notre époque, donnons en exemple le langage de la chimie au XVIIIe siècle. En 1753, Gabriel-François Venel déclare fièrement que la chimie possède la double langue, la populaire et la scientifique, qu’on utilise les mêmes dénominations au Collège du Roy et dans les boutiques d’apothicaires. C’est ce lien avec la pratique, les usages et les localités que coupe la réforme de la nomenclature chimique de 1787, en imposant des dénominations « conformes à la nature des choses » : blanc de fard devient oxyde de bismuth et bleu de Prusse, ferrocyanure ferrique. L’objet technoscientifique se distingue par la liaison intime entre les perspectives théorique et pratique. Ainsi est abolie la distance obtenue en science en supposant un sujet extérieur à la nature qui vise à atteindre une vue de nulle part. Même un appareil de haute technicité qui met en jeu des phénomènes quantiques comme le Scanning Tunnelling Microscope provoque un rapprochement avec l’atome et permet presque de jouer avec les atomes[4]. Ecrire IBM en atomes de xénon, recombiner les séquences d’acides nucléiques qui composent les génomes …. Les « briques » de la nature peuvent être traitées comme des briques de Lego. Cette tendance prononcée à la « gamification » n’est que l’une des formes d’engagement avec les objets qui peuvent aussi être traités comme partenaires d’une action ou d’une entreprise. Donc l’intérêt s’entend au sens précis d’un être-parmi-nous, être proche, familier voire attirant, ou même addictif.

b/ Activité : si l’objet s’autonomise par rapport au sujet de connaissance, c’est parce qu’il devient acteur, agent. Alors que le mécanisme classique a dépouillé la matière de toute activité au profit du sujet de connaissance, les technosciences focalisent sur l’activité des entités matérielles à deux niveaux. Le premier rejoint l’opérativité soulignée par Hottois : les objets se définissent par ce qu’ils font et non par ce qu’ils sont, par leurs performances plus que par leurs structures. Ainsi le tableau périodique de Mendeleïev est moins regardé comme une charte ou un ordre de la nature que comme une boîte à outils. Atomes, molécules, protéines deviennent des « engins de création », des machines moléculaires, qu’on assemble pour effectuer des tâches intéressantes ou simplement ludiques. À un deuxième niveau, la recherche se concentre sur les dispositions intrinsèques aux objets comme sur leurs affordances, c’est-à-dire les potentialités qu’ils offrent en relation avec une situation, un milieu, un projet. La focalisation sur le possible plus que sur le réel est l’un des traits les plus troublants de la recherche technoscientifique : déployer des possibles, créer ou augmenter des capacités (enabling technologies), ménager des surprises, on est loin de l’idéal de contrôle que vantent les discours sur l’innovation.

c/ Plasticité : la plasticité est l’alpha et l’omega de la recherche technoscientifique : la nature y est impliquée non pas comme un ensemble de lois, un donné inexorable qui impose une résistance et se manifeste par sa récalcitrance, mais comme un processus ouvert. Le mode d’existence de l’objet de recherche réside dans ses promesses ou potentialités. Un nanotube de carbone n’est après tout qu’un petit bout de suie, mais il est promesse d’opérations indéfinies (encapsuler, transporter, protéger, renforcer, alléger). Il existe sur le mode du pas-encore comme horizon d’attente. Il n’est jamais stabilisé, bien défini, il est toujours « work in progress ». À cet égard, la cellule souche totipotente pourrait servir d’archétype de l’objet technoscientifique, car elle se définit par une diversité de devenirs possibles.

d/ Mondanité : les objets technoscientifiques sont mondains au sens où ils font fi de la rupture épistémologique qui sépare le monde vécu familier de celui de la science. Nanotubes, éléments radioactifs, cellules souches, bactéries, organismes génétiquement fabriqués sont les objets d’un laboratoire-monde. Si la question de leur confinement devient prioritaire, c’est bien parce qu’on a pris conscience qu’ils appartiennent à plusieurs mondes, au monde aseptisé des laboratoires, à la société de consommation, au marché comme au monde vivant et au système-Terre.

Polychronies

Avec cette impatience à faire (plus que comprendre), les technosciences tendent à augmenter le mobilier ontologique d’une foule d’objets individuels plus ou moins plausibles. Mais comment faire un monde habitable avec ces objets si l’on ne considère pas leurs lignes de vie ? S’interroger sur la temporalité de tels objets est une exigence, un programme qui relève autant de la métaphysique que de l’éthique, voire de la politique. Car il s’agit aussi bien de discerner les modes d’existence de ces objets que de souligner leur aliénation dans le régime temporel de l’innovation technique.

Le temps de nos sociétés est en crise, tel est le diagnostic porté par de nombreux théoriciens critiques qui dénoncent le rythme des changements techniques. Dans un ouvrage désormais classique[5], Harmut Rosa propose une analyse de la dynamique temporelle de nos sociétés et identifie trois types d’accélération : la première, technique, modifie sans cesse nos habitus et notre environnement ; la deuxième concerne le rythme de vie et crée des angoisses, de l’exclusion, de l’aliénation ; enfin, l’accélération des transformations sociales et culturelles génère une instabilité permanente. La triple accélération fait que l’émancipation par le progrès technique qui constituait l’un des espoirs fondamentaux de la modernité se solde au contraire par un rétrécissement des cadres temporels : sentiment de « manque de temps », actions dans l’urgence et fixation sur le court terme. Comme la plupart des discours actuels sur l’accélération[6], cette analyse reste focalisée sur le vécu des individus et des sociétés sans questionner notre rapport aux objets, ni la flèche du temps.

Il est pourtant bien connu que le temps linéaire, universel, et orienté dans lequel nous inscrivons notre histoire individuelle et collective n’est qu’une construction historique, propre à notre culture[7]. Le temps scandé par le battement de l’horloge et fondé sur une division régulière des heures, minutes et secondes résulte d’un agencement de religion, de science, de technique, d’industrie et de capitalisme. Le temps linéaire, unique, est l’une des plus grandes inventions de la science classique. Il fournit un cadre de référence abstrait, détaché des événements, des localités, enchaînant les causes et les effets selon un déterminisme rigoureux, et synchronisant les horaires de train sur divers territoires ; un cadre universel, immuable, divisé en unités discrètes, standardisées, qui mesure tout depuis la durée de travail de l’ouvrier rémunéré à l’heure indépendamment de la tâche accomplie, le temps d’une vie compté en années, les époques historiques comptées en centaines d’années et les époques géologiques en millions d’années. Bien que construit à l’aide d’outils mathématiques et d’objets techniques – calendriers, sabliers, horloges, … atomes de césium – ce temps linéaire et universel est naturalisé au point que les autres temps – celui de notre chronobiologie ou des objets qui nous entourent et conditionnent notre mode d’existence sont regardés comme parasites, encombrants à dégager.

Or les objets technoscientifiques, avec leur activité spontanée, leur indéfinie plasticité et leur inexorable mondanité, nous obligent à faire l’effort de surmonter l’amnésie constitutive de notre rapport au monde. Ils nous défient de penser la temporalité comme un problème et non plus comme un simple cadre d’analyse.

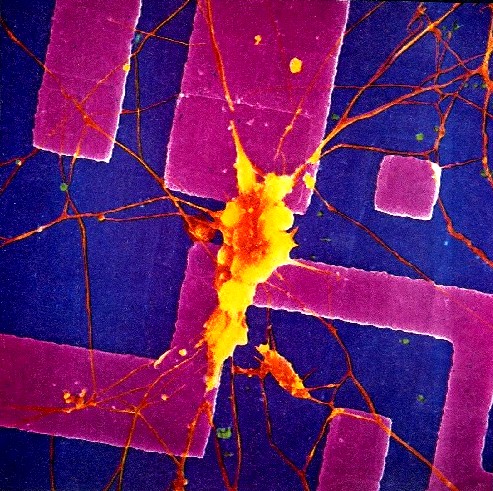

Premier défi lancé par les bactéries mises au travail : réconcilier le temps linéaire et orienté du progrès technique et le temps du vivant. Depuis Escherichia coli, la star de laboratoire, jusqu’aux « bactéries – usines à médicaments » que fabriquent les biologistes de synthèse, on utilise volontiers les bactéries parce qu’elles se laissent manipuler, se reproduisent et évoluent à toute vitesse. Voilà qui convient parfaitement aux exigences de la recherche et de l’innovation, comme de la compétition. Il faut toujours du nouveau à publier, à mettre sur le marché… pour répondre aux besoins d’une population galopante, lutter contre les fléaux, garantir l’emploi, créer de la richesse…. On fait sans cesse advenir à l’existence de tels objets hybrides en oubliant que ces merveilleuses machines vivantes doivent leurs performances à un long processus d’évolution marqué par la contingence et les contraintes de la sélection. Dès 1959, Georges Canguilhem avait repéré le problème :

« L’engouement pour le progrès technique privilégie la nouveauté par rapport à l’usage. L’homme retrouve ici sous une forme savante, une très primitive tactique du vivant, même unicellulaire, celle des essais et des erreurs, mais avec cette différence que la réitération accélérée des essais le prive du temps nécessaire à l’instruction par l’erreur. L’invention technique s’inscrit désormais dans le temps technique qui est affolement et discontinuité en dehors du temps biologique qui est maturation et durée.[8] »

Canguilhem estimait que le décalage des temporalités du technique et du vivant portait essentiellement sur une question de rythme, de tempo. Tout en soulignant le conflit entre « les valeurs organiques et les valeurs mécaniques, au sens très large d’artifice », il ne remettait pas en question le cadre temporel lui-même. Mais ne s’agirait-il pas plutôt d’une difficulté à penser plusieurs temps?

Ajuster le temps linéaire des sociétés techniciennes avec les cycles de la nature constitue un deuxième défi. Un tel défi avait été clairement perçu par les pionniers du mouvement environnementaliste. Nicholas Georgescu-Roegen, en particulier, a souligné que le système économique fondé sur l’objectif d’une croissance indéfinie ne pouvait s’affranchir des contraintes thermodynamiques et devait par conséquent s’inscrire dans les cycles écologiques[9]. D’une autre façon, Barry Commoner soulignait que « les cycles écologiques rentrent difficilement dans le cadre de l’expérience humaine à l’âge des technologies, où la machine A produit toujours un produit B, et le produit B une fois usagé est rejeté, car n’ayant plus de signification pour la machine, le produit, ou l’usager »[10]. Entendons bien, le divorce entre temps technique et temps de la nature ne procède pas d’une accélération : ce n’est plus une question de tempo mais une question de sens (meaning). Mais le temps linéaire des séquences unidirectionnelles entre causes et effets, qui sert de décor à notre action technique, inscrit malgré nous sa trace dans les boucles du temps de la nature. En témoignent les débris de plastics qui envahissent les coins les plus reculés comme les océans. Les innombrables gadgets et emballages plastiques que l’on fabrique comme objets jetables ont une vie à eux bien au-delà du seul usage auquel on les destine. Les microbilles de polymère synthétique qui habitent les océans offrent des niches à certaines araignées, ou de la nourriture au plancton et aux poissons. Elles entrent dans les cycles de la nature. Les pratiques de design attentives au cycle de vie des objets, qui planifient leur parcours du berceau-au-berceau (from cradle-to-cradle), ou la bioéconomie fondée sur des énergies renouvelables, peuvent apparaître comme des moyens de réconciliation. Du moins ces tendances expriment-elles un souci de réconcilier la technologie avec la nature, en portant attention à la vie des objets. Mais il reste à faire un travail de décentrement par rapport à l’humanisme classique qui invitait l’homme à « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». La durée de vie des objets n’est pas seule en cause, c’est la multiplicité des ses modes d’existence qu’il faut intégrer dans la conception des objets. Comme l’illustre le cas des débris de plastique, chaque objet fabriqué avec des dispositions bien spécifiées déploie des affordances en fonction du milieu où il se trouve. Il s’agit donc d’interroger notre rapport d’extériorité à la nature, pour prendre conscience de l’enchevêtrement des séries temporelles et de l’interdépendance des objets et des processus.

Troisième défi : penser le temps propre des objets technoscientifiques. Chaque objet a une horloge interne qu’il importe de saisir pour être en mesure de composer avec d’autres temporalités, sociales, techniques ou économiques. Les déchets ultimes des centrales nucléaires sont, à et égard, l’archétype du problème. Les centrales nucléaires ont une durée de vie estimée à 70 ans, et permettent d’adapter la production d’électricité aux besoins accrus des sociétés humaines ainsi qu’aux rythmes de consommation dans les grandes métropoles. Mais après recyclage du combustible usé et en fin de vie des centrales, on se retrouve avec des éléments radioactifs indésirables, intraitables et, de plus, nuisibles à toute forme de vie connue. On a longtemps voulu ignorer que ces atomes radioactifs ont une durée de vie qui est sans commune mesure avec les urgences d’approvisionnement en électricité aux heures de pointe, ainsi qu’avec nos moyens de planification du futur. Les éléments radioactifs comme le plutonium provoquent des collusions de temps. Au lieu de s’emboîter sagement comme des poupées russes, les échelles de temps historique, biologique et géologique s’entrechoquent. Le concept d’anthropocène, qui pose les humains comme agents géologiques capables d’affecter l’ensemble du système-Terre, exprime une telle collusion entre le temps long de la géologie et le temps court de la civilisation industrielle.

Il reste – et c’est le quatrième défi – à lever l’obstacle le plus tenace car il est renforcé par l’anthropocène. En effet, ce concept suggère certes un brouillage d’échelles mais consacre le postulat d’un temps unique et linéaire. L’anthropocène perpétue la flèche du temps et nourrit les complaintes actuelles au sujet de l’accélération. Or, si l’on veut durablement partager le monde avec les objets technoscientifiques, il faut penser le temps immanent à chaque objet, au lieu de penser chaque être – humain, bactérie, jouet plastique ou polonium – comme immergé dans notre temps unique. Chaque objet a sa vie propre, son tempo, ses modes de régulation, et chacun est soumis à des effets linéaires ou exponentiels en fonction du milieu :

“An ethics and aesthetics of immanent temporalities would acknowledge the primacy of the agency and existence of all entities as the forward-moving dynamic of time itself. Such an ethics and an aesthetics would radically displace humanity as the central actor in the natural global economy, inculcating a new respect for other beings and things as co-actants, thereby contributing to an alternative ecology and oekonomy (in the etymological sense of management of resources) of the global system”[11].

Penser les régimes de temps au pluriel, comme nous y invite Russel West-Pavlov, c’est non seulement supposer un temps immanent à chaque objet, mais aussi repérer en chacun un essaim de temps. Levures et bactéries, éléments radioactifs, tous ces objets, comme nous mêmes, sont des carrefours de temps cycliques, linéaires, feuilletés, pliés. Bien que cet entrelacs de temps hétérogènes crée une interdépendance entre tous les êtres de ce monde, il importe de les déployer indépendamment les uns des autres – au lieu de les rabattre tous sur le temps universel de la physique, pour assurer la robustesse des objets technoscientifiques[12].

En conclusion, les objets technoscientifiques méritent toute l’attention des philosophes pour plusieurs raisons. Il s’agit tout d’abord de comprendre que la technoscience n’est ni une rationalité scientifique dévoyée, ni un mélange en proportions variées de science et de technique, mais un type de rationalité spécifique qui exige l’attention aux choses, à leurs modes d’existence variés comme à leurs temporalités.

De plus, ces objets technoscientifiques invitent à une véritable révolution copernicienne : un décentrement de l’anthropocentrisme vers une perspective que l’on pourrait qualifier non pas de technocentriste mais plutôt de cosmotechnique, c’est-à-dire centrée sur les objets techniques dans leur monde.

Enfin, les objets technoscientifiques nous obligent à questionner les cadres d’analyse que l’on tient pour allant de soi, bref à problématiser à la manière de Foucault[13]. Il s’agit non seulement d’en découdre avec le temps linéaire du progrès ou de la catastrophe, mais plus fondamentalement de réviser nos catégories métaphysiques et de dénaturaliser le cadre conventionnel du temps universel et orienté.

[1] Projet ANR franco-allemand “Genesis and Ontology of technoscientific objects” (GOTO, ANR-09-FASH-036-01). B. Bensaude Vincent, S. Loeve, A. Nordmann & A. Schwarz, “Matters of Interest: The Objects of Research in Science and Technoscience”, (coll.), Journal for General Philosophy of Science, 2011, vol. 42, n° 2, 2011, pp. 365-383.

[2] Voir Jean-Pierre Séris, La technique, Paris, P.U.F., 1994; P. Forman, « The primacy of science in modernity, of technology in postmodernity and of ideology in the history of technology », History and Technology, 23, N°1/2, 2007, pp. 1-152. Dominique Raynaud, Qu’est-ce que la technologie ?, Paris, éditions matériologiques, 2015.

[3] B. Bensaude Vincent, Sacha Loeve, Alfred Nordmann, Astrid Schwarz, Production of Research Objects in their Technological Setting, London : Routledge, à paraître.

[4] Alfred Nordmann, “Collapse of Distance: Epistemic Strategies of Science and Technoscience”, in Danish Yearbook of Philosophy, 41, 2006, pp. 7-34.

[5] Harmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010 (2e éd. augmentée en 2013).

[6] Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris, La Découverte, 2012. ; J. Wacjman, Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism, Chicago, The University of Chicago Press, 2014.

[7] Helga Nowotny, Time. The Modern and PostModern Experience, transl. by Neville Plaice, Cambridge, Polity Press, 1994 ; Kevin Birth, Objects of Time. How things shape temporality, Palgrave McMillan, 2012.

[8] Georges Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, 1994, p. 383.

[9] Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and The Economic Process (1971), traduction française par J. Grinevald et I. Rens du chapitre 1 in La décroissance, entropie, écologie, Paris, 1979 (2e édition : 1995) ; accessible en ligne : http://classiques.uqac.ca/contemporains/georgescu_roegen_nicolas/georgescu.html

[10] B. Commoner, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology, New York, editions Knopf, 1971, p. 4. Trad. fr. : L’encerclement : problèmes de survie en milieu terrestre, traduit de l’américain par Guy Durand, Paris, Seuil, 1972, Collection « Science ouverte ».

[11] R. West-Pavlov, Temporalities, Oxford, Routledge, 2013, p.122.

[12] Je me réfère ici à la définition de la robustesse comme indépendance des paramètres proposée par William Wimsatt : “things are robust if they are accessible (detectable, measureable, derivable, defineable, produceable, or the like) in a variety of independent ways” (Wimsatt, 1994).

[13] Michel Foucault, « Le souci de vérité », in Dits et écrits, vol. 4, texte N° 350, Paris, Gallimard, 1980, p. 88.