Compte-rendu critique – Les formes du visible

Guillaume Lurson est professeur agrégé de philosophie et docteur. Il travaille essentiellement sur la philosophie française des XIXe et XXe siècles, et en particulier sur le spiritualisme et son héritage (Lachelier, Lagneau, Bergson, Jankélévitch). Il vient de publier, aux éditions Hermann, un livre issu de son travail de thèse : « Ravaisson et le problème de la métaphysique », dans lequel il interroge le rôle du legs aristotélicien dans l’élaboration de la pensée de Ravaisson, afin de voir dans quelle mesure le « spiritualisme » a pu renouveler le champ de la métaphysique en France durant le XIXe siècle.

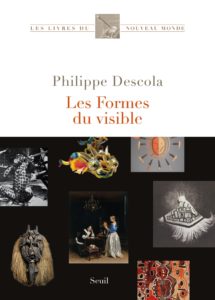

Philippe Descola, Les formes du visible, Les Livres du nouveau monde, Seuil, 2021.

L’ouvrage est disponible ici.

Philippe Descola est un anthropologue français, spécialiste de l’Amazonie équatorienne. Les formes du visible, publié en 2021, est le dernier jalon d’un travail qui se poursuit sur le terrain des représentations artistiques. Dans cet ouvrage, il reprend la typologie des « ontologies » établie dans Par-delà nature et culture. Il souligne ainsi que, pour des raisons d’économie cognitive, il est possible d’envisager quatre modes d’identification (naturalisme, animisme, totémisme, analogisme), selon une combinatoire qui met en jeu la question de la continuité et de la discontinuité des qualités morales et physiques qui sont appréhendées dans un environnement donné[1]. Les images, qui font l’objet spécifique de ce travail, ont vocation à figurer une telle combinatoire, bien que la causalité dont elles sont investies dépasse une fonction illustrative. L’ouvrage de Philippe Descola invite alors à se demander comment un anthropologue peut aborder la question de l’art sans faire preuve d’ethnocentrisme, mais surtout, quel est le genre de discours qu’il peut tenir sur des œuvres d’une autre culture sans le témoignage de leurs producteurs. L’approche que préconise Descola sera « ontologique[2] », ce qui, en retour, interdira de considérer les images comme de simples icônes. Pour répondre à ces questions, nous reprendrons les grandes étapes de la réflexion de Descola : le statut de l’image qu’il faut envisager eu égard aux considérations méthodologiques évoquées ci-dessus, l’examen des quatre ontologies et des régimes de figuration qui en découlent. Nous terminerons par un moment conclusif que nous prolongerons de quelques questions que le travail de Descola laisse, à notre sens, ouvertes ou irrésolues.

Les plis du monde

Descola rappelle que toute image n’est pas artistique. Traditionnellement, c’est l’approche sémiotique des images qui est privilégiée, en traitant les œuvres d’art comme iconiques, ce que l’on peut voir dans les travaux de Panofsky[3], par exemple. Mais il s’agit ici d’« examiner les images autrement, en les traitant comme des agents de plein droit exerçant un effet sur la vie sociale et affective de ceux qui les regardent » [4]. Descola se place dans le sillage d’auteurs comme Freedberg, Belting, Gell ou Bredekamp[5]. On mobilisera ainsi la catégorie d’agency, ou d’« agence », ce qui permet de dépasser la problématique classique de la « représentation », écartelée entre présence de la chose et l’absence de ce que l’image désigne. Désigner les images comme des « agents », c’est reconnaître qu’elles prolongent l’espace et le rapport temps d’une société avec son organisation spécifique. La difficulté centrale dans l’identification d’objets considérés comme des « œuvres d’art » vient du champ d’extension de cette notion, et donc du type d’objets qui sont concernés. De ce point de vue, la difficulté est tout autant européenne (readymades) qu’extra-européenne (objets rituels). Les images ne peuvent être considérées comme des manières de figurer une chose, il faudra les considérer également comme « la trace active non seulement des objets qu’elles figurent et avec qui elles partagent des propriétés reconnaissables, mais encore des modes d’être de ces objets. » (31).

Descola rappelle que toute image n’est pas artistique. Traditionnellement, c’est l’approche sémiotique des images qui est privilégiée, en traitant les œuvres d’art comme iconiques, ce que l’on peut voir dans les travaux de Panofsky[3], par exemple. Mais il s’agit ici d’« examiner les images autrement, en les traitant comme des agents de plein droit exerçant un effet sur la vie sociale et affective de ceux qui les regardent » [4]. Descola se place dans le sillage d’auteurs comme Freedberg, Belting, Gell ou Bredekamp[5]. On mobilisera ainsi la catégorie d’agency, ou d’« agence », ce qui permet de dépasser la problématique classique de la « représentation », écartelée entre présence de la chose et l’absence de ce que l’image désigne. Désigner les images comme des « agents », c’est reconnaître qu’elles prolongent l’espace et le rapport temps d’une société avec son organisation spécifique. La difficulté centrale dans l’identification d’objets considérés comme des « œuvres d’art » vient du champ d’extension de cette notion, et donc du type d’objets qui sont concernés. De ce point de vue, la difficulté est tout autant européenne (readymades) qu’extra-européenne (objets rituels). Les images ne peuvent être considérées comme des manières de figurer une chose, il faudra les considérer également comme « la trace active non seulement des objets qu’elles figurent et avec qui elles partagent des propriétés reconnaissables, mais encore des modes d’être de ces objets. » (31).

La question de la figuration occupe un moment important de cette première partie : en reprenant la distinction opérée dans le Sophiste entre l’eikon (décalque de l’apparence sensible) et l’eidolon (transposition de l’essence), Descola montre que l’on peut envisager un double régime des images. Il y aurait, d’un côté, des images qui tendent à rendre présent un objet sans prétendre à la ressemblance, et, d’un autre côté, celles qui imitent ce qu’elles figurent. L’art non-occidental comprend une très grande partie non-figurative dans son iconographie, ce qui induit un changement dans son caractère d’agent : le pouvoir d’action de l’image est « purement interne à la composition » (45). Ainsi, la dynamique iconique des motifs décoratifs repose sur un agencement d’éléments qui ne doit rien à l’imitation. La contemplation de motifs décoratifs a un effet de fascination qui donne à percevoir quelque chose qui est à la limite de l’irreprésentable. Descola réalise, à partir de ces remarques, une typologie des différents degrés d’iconicité, du réalisme le plus direct à l’absence totale de référentialité (voir p. 47).

Il articule ensuite la question de l’iconicité à celle de l’ « ontologie », au sens où figurer, « c’est ainsi donner à voir l’ossature ontologique du réel à laquelle chacun de nous se sera accommodé en fonction des habitudes que notre regard a prises de suivre plutôt tel ou tel pli du monde[6] » (52). Par exemple, dans l’animisme, il s’agira d’indiquer que les diverses sortes d’existants sont pourvues d’une subjectivité, malgré les différences physiques (voir chap. suivant). Le passage de l’analyse iconique à l’ontologie permet, en outre, de mettre en évidence les ressemblances qui peuvent exister entre des ensembles culturels distincts dans le temps ou dans l’espace. Par exemple, l’analogisme repose sur des corrélations entre microcosme et macrocosme que l’on peut tout aussi bien trouver dans la cosmologie chinoise qu’à l’époque de la Renaissance européenne. Cette approche permet enfin de se défaire d’une forme d’ethnocentrisme, en montrant que la tradition de la perspective linéaire n’a rien d’universel. En effet, figurer des attributs, mettre en évidence des connexions, suggérer des plans d’existence indépendants du spectateur, sont des opérations mettant en jeu des stratégies iconiques variées.

Enfin, le dernier élément à prendre en considération dans l’analyse des images est le contexte dans lequel celles-ci opèrent. La variabilité des expériences singulières et des collectifs qui les structurent fait qu’il est difficile de supposer que les « effets sont identiques dans chacune des occurrences » (83). Peut-être Descola aurait-il pu entamer une réflexion ici sur le rôle du musée, ou de la galerie, qui sont également des instances structurant l’expérience des images. Néanmoins, ces remarques sont l’occasion d’affirmer le parti pris méthodologique de l’ouvrage : il faut les traiter comme des « agents iconiques » (84), et non comme des symboles analogues aux signes linguistiques, ou encore comme des reflets de circonstances historiques. En ce sens, la démarche de Descola relève d’une forme de structuralisme, ou du moins d’une approche synchronique.

Première partie : présences

Descola débute l’analyse des différentes ontologies avec l’animisme, « véritable antidote au solipsisme » (90), au sens où il consiste à identifier une pluralité d’intériorités au sein d’entités que l’on dote d’âmes, et ce, en dépit des différences physiques qui existent entre elles. Ainsi, pour figurer l’intériorité d’un esprit animal, on peut utiliser un masque : la personne humaine peut prendre l’apparence d’un non-humain par un jeu d’oscillation entre plusieurs points de vue. L’on conserve alors les propriétés de l’animisme : l’angle du corps (telle espèce particulière), et l’angle de l’intériorité (apparence humaine). De tels masques se trouvent par exemple chez certaines sociétés d’Amérique du Nord, tels les Yupiit. L’analyse de Descola consiste ensuite à montrer que le masque permet de se garder de tout anthropomorphisme : il bloque « le processus récursif en rendant visible une commutation opérée par un actant humain qui n’est jamais confondu avec ce qu’il objectifie. » (99). Outre les masques, il existe de petites figurines qu’utilisent les chasseurs de groupes eskimos, permettant de se concilier les esprits animaux. Ce genre d’image fonctionne comme « des relations matérialisées et des amplificateurs d’essence », en étant « des opérateurs ou des relais dans les rapports avec les animaux et les esprits » (113). Figurer une ontologie, en particulier l’ontologie animiste, ce n’est donc pas

imposer une forme préconçue à une substance informe, c’est relâcher la forme enfermée dans le matériau, l’aider à venir au premier plan, littéralement la faire advenir, non pas au sens où le matériau commande la forme – idée commune dans l’art européen -, mais parce que c’est l’actualisation même de cette forme, plutôt que le résultat concret qu’elle dégage, qui est en vérité ce qui importe : elle oblige à discerner l’animal en puissance tapi dans un devenir encore inaccompli.[7]

Sur ce point, si Descola a raison de souligner la manière dont le processus prime sur la forme, et donc se distingue d’une sorte d’hylémorphisme dualiste, on ne peut affirmer que c’est ce qui distingue seul l’ontologie animiste de l’ontologie naturaliste. D’une part, des penseurs tels que Focillon ou Simondon ont remis en question un tel schème[8], et, d’autre part, des artistes occidentaux ont pu aussi le mettre à l’épreuve (pensons aux Expansions de César). La distinction se trouverait plutôt dans le type d’image du monde que les œuvres enveloppent. Il n’en reste pas moins, comme l’explicite le paragraphe suivant consacré à la question de la métamorphose, que l’objectif de ce type de figuration consiste à « donner une expression concrète à une relation d’intersubjectivité transpécifique » (119). L’œuvre permet en effet de glisser d’un point de vue à un autre, d’envisager une autre perspective. Certaines sculptures à moitié anthropomorphes et à moitié thériomorphes permettent un tel glissement, en adéquation avec certains mythes locaux. On trouve un procédé similaire chez certaines cultures amérindiennes au sud du littoral Pacifique avec l’usage de « masques à transformation ». Dans tous les cas, il s’agit de construire des formes mettant en évidence un passage, une connexion intime entre des pôles que seule l’apparence extérieure semble distinguer.

Comment combiner maintenant la figuration de l’ontologie animiste avec la récurrence de motifs purement ornementaux ? Il s’agit de se défaire ici d’un schème anthropomorphiste, afin de saisir l’homme comme une simple perspective parmi d’autres, et donc de « transformer les corps humaines en images d’animaux » (147), à partir de ce que Mauss nommait une « ornementique[9] », sans aucun souci mimétique. Par l’emprunt d’éléments non-humains (dents, plumes, etc.) pour confectionner des parures, les humains portent les signes de la diversité des corps qui les entourent. La réciprocité qu’implique le perspectivisme amérindien consiste, pour les humains, à se peindre ou à se déguiser afin d’apparaître tels qu’ils pensent être perçus par ceux-ci. Les chamanes, en recourant à des « déguisements ontologiques » (154), peuvent alors « négocier avec les esprit animaux » pour obtenir des guérisons, par exemple. N’est-ce pas comprendre, à nouveaux frais, la déclaration qui avait déjà marqué Lucien Lévy-Bruhl à l’époque de la rédaction de La mentalité primitive, selon laquelle « Les Bororo sont des Arara » ? On trouve en effet ici une forme de « participation » surmontant les différences réelles des essences, tout en mettant en évidence leur enveloppement réciproque.

En découle une pratique de la figuration selon laquelle figurer « n’est pas imiter le plus fidèlement possible un objet déjà là, mais objectiver une image suspendue dans la mémoire d’un homme en la rendant concrète dans un corps-vêtement ou dans un masque-costume » (162). L’on se trouve dans un régime iconique qui ne se caractérise ni par la seule figuration, ni par l’abstraction géométrique ou ornementale : la dimension symbolique prime, même si elle varie en degrés dans la manière d’exprimer les processus de métamorphose. Elle peut être brusque et narrative avec les masques des Yupiit[10] (voir image ci-dessous), ou continue et silencieuse avec les tissus cashinahua[11]. L’autre conséquence de l’absence de la figuration au sens où elle est classiquement entendue, c’est de retrouver une fonction de capture de l’image, qui permet alors d’actualiser une présence. C’est ce que montrent certaines productions réalisées par des chamanes comme Taniki (170 et suiv.) : l’image n’a plus de fonction descriptive, elle capture une multiplicité de points de vue. Le spectateur ne se trouve plus face à face à un sujet, et nous sommes loin du « petit théâtre pictural que le peintre ordonne sous son seul regard au moyen de la perspective linéaire » (172). En ce sens, le perspectivisme[12] renverse le primat de la représentation telle qu’elle s’est imposée en Occident. Pour autant, il faut pouvoir identifier les images animistes afin que le passage d’un pôle à l’autre puisse s’opérer. Les images obéissent en effet à une double logique : iconique, permettant le renvoi à un modèle, et indicielle, permettant de suggérer des dispositions à agir. C’est ce que montre l’exemple des tsantsa, soit des têtes réduites amérindiennes. L’enjeu n’est pas d’en faire un trophée ou une amulette, mais plutôt un « agent dont on aurait dévoyé la puissance d’agir afin d’en faire un opérateur logique » (190) créateur de nouvelles identités, et un relais entre plusieurs protagonistes.

Masque esquimau – 190 – M. Robert Lebel. Source : https://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/show/notice/429545-masque-ceremoniel-quotkegginaquqquot-huitrier

Deuxième partie : indices

La seconde des ontologies abordées par Descola est le totémisme. Il s’agit de poursuivre une longue lignée de travaux, de Durkheim à Lévi-Strauss, en continuant à mettre en évidence un fait troublant : les mondes totémiques ne s’organisent pas selon des ressemblances de formes, mais plutôt selon des affinités de comportements ou de dispositions morales. Ainsi, la logique totémique « se caractérise par le partage au sein d’une classe d’existants intégrant des humains et des non-humains d’un paquet de qualités sensibles définies avec précision et qu’un être – longtemps appelé totem par les ethnologues – incarne de manière exemplaire » (196). Les ethnologues contemporains appellent aujourd’hui les totems des « êtres de Rêve » : dans un temps mythique, dit « du Rêve », des êtres dotés d’aptitudes humaines, mais portant souvent des noms d’animaux ou de plantes, ont façonné le monde physique et ont laissé des semences d’individuation qui s’actualisent à chaque génération d’existants qui en sont les dépositaires. Les qualités qui se retrouvent dans les membres d’une même classe totémique peuvent concerner le comportement, la conformation, la luminosité, la texture, ou encore les dispositions morales. En ce sens, un totem est d’abord un nom désignant des qualités.

Les images, à nouveau, possèdent une certaine agentivité qui interdit de les réduire à leur dimension purement iconique, comme le montrent les peintures sur écorce yolngu[13] (voir image ci-dessous). Celles-ci agissent en effet comme de véritables cartes retraçant « les étapes d’une morphogenèse en même temps qu’elle dépeint une topographie » (206). L’on peut ainsi lire des filiations entre les existants grâce à la mise en évidence des différentes facettes d’un grand ordre segmentaire qui n’est jamais, comme tel, directement présenté. C’est également ce que l’on peut voir au cours d’une certaine cérémonie funéraire, dans laquelle l’image utilisée figure un squelette humain à côté du squelette de l’être de Rêve Kangourou-Antilope, l’analogie suggérée manifestant ainsi une communauté ontologique. Enfin, on peut aussi relever les images de djang ou de wandjina, qui représentent directement les êtres de Rêve tout en indiquant leur permanence. Dans tous les cas, « le monde ordonné qui s’est déployé à partir des êtres de Rêve n’est pas représenté dans sa phase instituante […] mais dans les circonvolutions organiques de ceux qui l’ont fait surgir. » (221). Les tableaux du désert central ont trouvé, quant à eux, un débouché international chez les amateurs d’abstraction. Ceux-ci représentent « des tronçons d’itinéraires des êtres du Rêve et les traces que leurs aventures ont laissées dans le monde présent » (225). L’on retrouve également ici une dimension cartographique, puisque les motifs figurent un itinéraire suivi par un être de Rêve.

Ecorce peinte par Buranday, groupe Djambarrpuyngu (Dua), 1963. Ecorce : 74 x 44 cm. B N R J, fond R br. (J). Source : https://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/show/notice/303509-rivieres-et-palmiers-nains-crees-par-yurlunggur

Trois opérations de figuration caractérisent ainsi l’ontologie totémiste : la représentation narrative de l’ordonnancement du monde, la représentation de figures génératives, et enfin la représentation des effets de leurs actions sans les figurer elles-mêmes. De là, des stratégies visuelles spécifiques vont émerger, en particulier celle qui consiste, pour la seconde, à exhiber la constitution interne d’un être et à présenter « le plus grand nombre de caractéristiques permettant d’identifier le référent » (239). La dimension cartographique des œuvres aborigènes permet de figurer des paysages mentaux, sans « illusion de profondeur ni trompe-l’œil » : c’est donc « un paquet de propriétés que l’on représente » (243). Mais l’on a affaire ici à des « blasons », soit à une héraldique des qualités, la plupart du temps représentées en deux dimensions ou en quasi deux dimensions. Ce qui singularise la perception de ces images, c’est de ne pouvoir « être regardées que frontalement », et d’être « construites selon des points de vue multiples » (244). Soit la figure est représentée pour elle-même en dehors de tout point de vue particulier, soit on utilise une représentation dédoublée à partir d’un axe vertical qui induit un effet rigoureux de symétrie. L’idée est ici de pouvoir figurer tous les aspects de la chose par la dislocation d’une silhouette, au point parfois de la rendre méconnaissable. Descola fait ici le lien avec certaines représentations pariétales, mais ne pourrait-on même pas dire que le cubisme a usé du même procédé, en étalant et en disloquant la représentation ?

Troisième partie : correspondances

L’ontologie analogiste a pour fonction « d’apaiser le sentiment de désordre qui résulte de la prolifération du divers au moyen d’un usage obsessif de la correspondance » (297). Du divers dont l’esprit fait originellement l’expérience, il va falloir tirer des affinités entre singularités afin d’organiser le monde, et ce sans point de vue unique. Les chimères sont, en ce sens, des réalisations animistes que l’on peut trouver dans la mythologie grecque tout autant que dans la statue d’un homme-requin réalisée au Dahomey à la fin du XIXe siècle. Sans se conformer aux attentes cognitives, les réalisations analogistes composent des collectifs d’humains et de non-humains par des processus d’accumulation qui obligent à en chercher la trame sous-jacente. Descola distingue trois manières de réaliser des images de type analogiste : la recomposition, qui concerne essentiellement les chimères évoquées, la lexicalisation, et l’agglomération.

L’hybride lexical est le deuxième mode de figuration abordé. Il comprend « un taxon animal dont le nom est composé de deux lexèmes renvoyant à des organismes ou à des artefacts issus de domaines sémantiques non apparentés » (320), comme le « poisson-chat ». Descola prend l’exemple du Codex florentin datant du XVIe siècle, ou encore de la peinture d’Arcimboldo, mettant en évidence un « analogisme de la Renaissance » (322). Celui-ci prend appui sur l’idée d’une correspondance entre un microcosme et un macrocosme, par le moyen d’affinités symboliques. Mais selon Descola, c’est davantage hors d’Europe que l’on peut trouver des exemples d’une telle figuration, comme dans l’iconographie moghole des XVIe et XVIIe siècles. Il prend pour exemple la saisissante représentation d’un éléphant composite formé d’une multitude d’êtres entremêlés, la partie devenant alors le tout. L’agglomération repose, quant à elle, sur le fait que les relations entre les êtres se trouvent objectivées de manière à les expliciter. Dans les Andes et au Mexique, les mesas[14] apparaissent ainsi comme des « répliques miniatures d’un cosmos stratifié » (344), dans le but de dévoiler une action commune à entreprendre pour ceux qui les regardent. On retrouve ici la fonction agentive des images, qui permettent de mettre en œuvre des buts pratiques : lire un destin, soigner le corps ou l’âme, etc. Les mandalas jouent ainsi le rôle de cosmogrammes, comme on peut le voir dans la pensée hindoue ou dans la peinture chinoise de paysage, chaque élément étant relié au tout. L’analogisme mobilise en outre la répétition et la récursivité afin de mettre en évidence le fait que « chaque nouvelle forme produite est le prolongement à une autre échelle d’une forme existante » (p. 384). On pourrait dire en ce sens que l’analogisme mobilise une logique figurative métonymique.

Les productions analogistes donnent ainsi à voir des interactions complexes, en faisant de l’image « un jeu kaléidoscopique sur la juxtaposition, les renvois et l’englobement d’une multitude de points de vue » (p. 401). La profusion des formes peut s’apparenter à une certaine horreur du vide, comme le montre le tableau de J. B. Sanchez, La vision de Tatutsi Xuweri Timaiweme (1980). La fonction de l’art n’est donc pas d’atteindre le beau, mais de figurer une réplique du cosmos à une échelle réduite, tout en cherchant à produire du continu. Cette approche des productions iconographiques permet de montrer que l’idéal de la mimesis n’est pas universel, de même que la construction d’un espace mathématique euclidien. Descola termine son analyse de l’ontologie analogiste en montrant en quoi les images qui y sont afférentes agissent « comme membres d’un collectif social » (416). Cette modalité de l’agentivité semble bien spécifique à l’analogisme. Leur pouvoir n’est donc pas relatif à un contexte (cérémonie, rituel, etc.). Les marionnettes hopi[15] (voir image ci-dessous), par exemple, sont censées agir comme des êtres à part entière actualisant en permanence un réseau de relations.

« Etats-Unis. Arizona et Nouveau-Mexique. Poupée Kachina en bois. « Le perroquet. » Hopi. »Photographie d’un objet du musée de l’Homme, numéro d’inventaire : « MH.54.45.10. ». Source : https://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/show/notice/974826-poupee-kachina

Quatrième partie : Simulacres

Le nom donné à cette quatrième partie, consacrée à l’ontologie naturaliste, est significatif : il s’agit de dégager la spécificité du régime de figuration occidental, placé sous les auspices de la question de la copie. Descola reprend les analyses entamées dans Par-delà nature et culture : l’ontologie naturaliste induit une différence entre humains et non-humains par rapport à l’esprit, non par rapport au corps. Pour autant, il faut souligner l’antériorité du régime figuratif par rapport aux discours et aux développements pratiques qui ont souligné le développement du naturalisme sous sa forme scientifique[16] (en particulier les révolutions cartésienne et copernicienne du XVIIe siècle). Deux manières de figurer découlent du naturalisme : « l’irruption de la figure de l’individu » (435), et les « tableaux que singularisent la cohérence des espaces mis en scène » (436). D’un côté, donc, « la peinture de l’âme » (436), et, de l’autre, « l’instauration de la nature » (436). La thèse est forte, et donc discutable : Descola reconnaît lui-même que cette manière d’envisager les choses « réduit à des paramètres d’une relative simplicité la très riche tradition de l’art européen » (437). La perspective joue un rôle décisif dans l’instauration du régime naturaliste de figuration, de même que l’attention portée aux détails, laquelle accentue l’impression de ressemblance : peinture florentine et peinture flamande ont ainsi convergé vers le même but, mais par des voies différentes. Par exemple, la banalité « révolutionnaire » (445) de scènes quotidiennes permet de « montrer ce qui tombe sous le regard, non ce que l’on doit savoir, craindre ou espérer » (446). La relation de l’homme au monde s’institue alors dans une forme d’horizontalité qui conditionne le spectacle de la nature ; de même que la peinture de l’âme devient une manière de singulariser l’œuvre et de renforcer la vraisemblance de celle-ci. Descola s’attarde sur le cas de Robert Campin (1378-1444), en voyant en lui peut-être le premier artiste qui a « fait pénétrer l’individu au cœur de la figuration » (474), révolution qui pourrait alors être comparée à l’écriture du Dialogue sur les deux grands systèmes du mondedans le domaine de la science moderne.

Du côté de « l’instauration de la nature » (480), Descola analyse la manière dont la paysage a été inventé[17], de manière à ce qu’il se « détache des finalités allégoriques ou d’édification pour se convertir en genre autonome clairement désigné comme tel » (481). Ainsi, celui-ci passe d’une dimension symbolique à une exigence de vraisemblance, voire de reconnaissance. Cette émancipation progressive du paysage vis-à-vis de tout espace politique ou sacré « atteint son terme lorsque la figuration du monde phénoménal commence à être objectivée à partir de la manière dont un sujet extérieur à l’image en construit les paramètres » (487). D’où les débats qui ont concerné la peinture de paysage en tant que genre : faut-il n’y voir qu’un ornement superflu, dépourvu de signification ? Celui-ci participe du moins à l’unification d’un espace désormais homogène et commensurable, à la manière dont l’expose Alberti dans le De pictura. Cette commensurabilité conduit à faire, selon Descola, de l’humain « une composante parmi d’autres » (492). Mais comment accorder ceci avec la dimension indéniablement théologique (Arasse), voire métaphysique (Panofsky) de la perspective ? La subordination de la représentation de l’espace à un œil unique n’en fait-il pas une figuration précisément humaine ? C’est avec les hollandais que les détails répartis dans l’espace de la toile vont devenir le sujet même du tableau. Le siècle d’or hollandais, avec van Hoogstraten ou Vermeer, triomphe en la matière, « en rendant présentes des qualités du monde comme par empreinte » (498). On s’éloigne alors de tout phénomène de mise en scène.

Selon Descola, deux voies ont été suivies afin de produire une « figuration de plus en plus accomplie de la continuité physique entre des êtres et des choses dans un espace homogène » (506). D’une part, la perspective dite « artificielle » qui suit des règles métriques précises. D’autre part, « l’espace-ambiance » que l’on retrouve dans les œuvres de Campin ou de Van Eyck. L’objectivité immédiate des scènes a ainsi pour effet d’aller jusqu’à voiler les motifs psychologiques signifiants des actions dépeintes, comme dans L’art de la peinture de Vermeer. C’est sur ce point que l’on trouve l’unification de la double exigence du naturalisme : instituer la nature, et peindre l’âme. On en trouve l’expression dans des toiles à l’image de celle de Gerard Ter Broch, intitulée La lettre (1660-1665). Ici, « l’âme ou l’esprit n’est perceptible que par des effets de surface difficiles à décrypter, émanant des propriétés des actions et peut-être même des choses, propriétés que les humains réverbèrent presque à leur insu » (513). Ainsi, cette déposition de l’âme dans l’extériorité va aller croissant, Descola affirmant que « la conquête de l’objectivité » va se faire « au prix d’un effacement de l’intériorité humaine » (518) à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. De là, deux directions de l’art : la peinture sans psychologie de Manet, et l’imagerie scientifique. La quête de l’objectivité s’appréhende également dans l’usage de la photographie, bien que le paradoxe de cette démarche consiste dans l’impossibilité de fournir une image absolument adéquate du réel. En effet, la photographie, même si elle se rapproche de plus en plus de la capture de l’instant au gré des améliorations techniques, vient toujours trop tard.

Il est en revanche plus difficile de suivre Descola lorsque celui-ci appréhende le passage à l’abstraction comme l’achèvement de « l’ambition « réaliste » de la représentation naturaliste » (534), ou comme « l’expérience même de la description [du monde] qu’il s’agit de figurer » (535). C’est passer sous silence la destruction de l’objet comme but affiché du suprématisme, ou encore le retour à l’intériorité qu’explicite Kandinsky dans Du spirituel dans l’art. S’il est vrai qu’un des bouleversements de l’art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle consiste dans la conquête d’un espace autonome et plan sans souscrire à l’illusion de la tridimensionnalité, alors Descola voit peut-être plus juste en s’attardant sur le cas de Mondrian. Il met en lien sa peinture avec la tradition picturale hollandaise du paysage, en montrant en quoi son travail correspond à une opération abstractive au sens premier : évider un contenu afin d’en conserver la forme[18].

Ce qui est à la racine du naturalisme, c’est la mimesis : Descola indexe l’agentivité des images en régime naturaliste sur l’exigence de ressemblance, en mobilisant l’anecdote ovidienne de la rivalité entre Parrhasios et Zeuxis. Pour autant, l’histoire de l’imitation n’est pas tout à fait linéaire. Descola rappelle la divergence qui existe, dès le départ, entre la conception aristotélicienne de la création artistique entendue comme poiesis, et la question de la mimesisentendue comme connaissance dégradée chez Platon. On retrouvera d’ailleurs plus tard chez Descartes le problème de la représentation posé en des termes similaires, de même qu’à Port-Royal. Enfin, depuis les romantiques allemands et Hegel, la problématique de l’imitation dans l’art a été pensée jusqu’à son aporie la plus complète : l’exigence de ressemblance n’abolit-elle pas, en dernier lieu, le sens même de la production artistique, si l’œuvre a pour but d’être fidèle au réel ? C’est la raison pour laquelle le chapitre intitulé Variation 2. Jouer sur tous les tableaux(559-586) est décisif : il s’agit de montrer en quoi l’exigence de la mimesis est parcourue par des tensions qui font que depuis au moins 150 ans, le régime naturaliste est relativisé en Occident. D’une part, les différentes formes de « primitivisme » (Derain, Picasso, Matisse, par exemple), et, d’autre part, les revendications anti-académiques (Dubuffet, Soulages), ont brouillé les frontières de l’art occidental. On observe alors une intrusion de régimes de figuration exogènes, sans pour autant que ceux-ci abolissent le naturalisme. Descola écrit que les images exotiques « l’ont plutôt encouragé à surmonter les conventions « visualistes » que l’art européen avait embrassées depuis de siècles » (567). Ainsi Artaud, Pollock ou Beuys, qui ont inséré une approche animiste dans leur démarche artistique. Concernant l’art contemporain, Descola évoque l’artiste Gonkar Gyatso, qui a inséré un schème analogiste dans ses œuvres, tout en se formant également aux Etats-Unis.

Conclusion

Après ce travail d’une ampleur impressionnante, Descola rassemble ses analyses en mettant en évidence trois « registres de la figuration » (590) qui se trouvent dans chacune des ontologies. Ces registres sont « ontologique (les types d’objet et de relation dont le mobilier des mondes est constitué), la forme (la façon dont les propriétés de ce mobilier sont rendues ostensibles dans les images), pragmatique (les moyens employés pour que ces images exhibent une puissance d’agir) » (590). Les images s’inscrivent ainsi dans des schèmes plus larges qui sont relatifs à une certaine expérience de la vie. Ceux-ci se structurent selon une logique spatio-temporelle et relationnelle incluant des rapports de sujet à objet spécifiques[19]. Les régimes de figuration doivent alors être compris dans le cadre de stratégies théoriques et pratiques, à la manière de l’ontologie analogiste qui cherche par les images à « surmonter la panique du divers » (598). Le naturalisme, quant à lui, instaure un rapport à la nature marqué par un souci d’objectivité et d’intelligibilité. Ainsi, il faut convenir que l’agentivité des images se module en fonction des différentes ontologies, ce que résume Descola à la page 612. Figurer est donc une opération universelle qui permet d’assurer cohérence et complétude au monde :

La figuration produit certes de nouveaux êtres « pour compléter le monde », mais des êtres qui ne diffèrent guère de leurs concitoyens engendrés par un même régime de mondiation – images, organismes ou invisibles en instance d’incorporation – car leur air de famille vient du fait qu’ils sont régis par un même mode d’existence et de venue au monde.[20]

Grâce à la figuration, l’inventaire du monde se trouve ainsi complété, dans une perspective non pas de totalisation (des savoirs, de la culture, etc.), mais bien d’expression et de dévoilement des articulations invisibles structurant le réel. En ce sens, les images permettent de rendre visible ce qui ne l’est pas. C’est peut-être ainsi qu’il faut comprendre le parallèle opéré par Descola, à la fin de son ouvrage, entre figuration et religion. Ce point, soulevé de manière discrète, appellerait-il un travail prochain ? Nous le souhaitons, d’autant plus que la question de l’articulation du visible et de l’invisible fait l’objet d’une attention soutenue dans la recherche ethnologique contemporaine, comme en témoigne le week-end que le Quai Branly a organisé autour de cette thématique en avril dernier.

Joseph Beuys, I like America and America likes me, Galerie René Block, New York, 1974. Source : https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-joseph-beuys/

Perspectives et questionnements

Le travail de Descola impressionne par son érudition et par la qualité de ses analyses, puisqu’il parvient, par-delà le divers empirique, à unifier le propos grâce à un maillage conceptuel cohérent et éclairant. Il réussit à trouver un équilibre entre les questions de méthode qui sont insérées de manière efficace dans la trame de l’ouvrage, les moments descriptifs consacrés aux œuvres, et une réflexivité régulière et progressive. Ce travail poursuit l’investigation de la matrice puissante qu’avait inauguré Par-delà nature et culture, en proposant à l’ethnologue, au philosophe, et à l’historien de l’art, des réflexions stimulantes. C’est la fonction et le sens de l’image qui se trouvent ici mis en exergue via la question de l’agentivité, ce qui a pour conséquence de privilégier une analyse formelle des modes de figuration, approche difficilement dispensable étant donnée l’ampleur du champ investigué.

Quelques points et certaines tensions nous semblent pouvoir être envisagés plus avant. Ces remarques et ces questions ne témoignent pas d’un manque de rigueur de l’argumentation, bien évidemment, mais découlent de la grande richesse de ce qui est donné à penser et à voir :

- Par l’usage de la notion d’agentivité (agency), Descola unifie les analyses consacrées au statut de l’image, en tant que celle-ci est dotée d’un pouvoir d’agir. L’on comprend en quoi elle peut être constituée comme une catégorie permettant d’éviter toute approche ethnocentrée de la question de l’art, en privilégiant un questionnement d’ordre esthétique (nous prendrons ce terme dans l’extension la plus générale possible, comme réflexion sur ce qui fait qu’il y a art). L’esthétique possède en effet une histoire spécifiquement occidentale qui mobilise un certain nombre de concepts ayant une application trop déterminée pour être étendue à d’autres régimes figuratifs (catharsis, je-ne-sais-quoi, sublime, etc.). Pour autant, la question de l’agentivité des images ne devrait-elle pas être complétée par une approche formelle concernant la question du beau ? Il est indéniable qu’un certain nombre d’œuvres analysées par Descola présentent des caractéristiques qui vont en ce sens. Les représentations aborigènes de trajets d’êtres du Rêve possèdent des propriétés formelles reposant sur des compositions équilibrées et symétriques, qui font qu’elles peuvent également être appréciées pour elles-mêmes, à la manière de la beauté libre dont Kant faisait mention dans la Critique de la faculté de juger[21]. Sans nier cet aspect, Descola aurait pu s’attarder sur la manière dont la stratégie visuelle est ici mise au service de l’ontologie totémiste. Ainsi, si la mobilisation de la catégorie d’agency permet d’éviter l’ethnocentrisme, n’y a-t-il pas un risque à négliger la question esthétique dans la compréhension du processus d’élaboration des œuvres et de leur réception, même si toutes ne peuvent être appelées « œuvres d’art » ?

- La question de l’agency doit être elle-même modalisée, en fonction du régime figuratif auquel elle s’applique. Si Descola revient sur ce point à la fin de son ouvrage, peut-être aurait-il pu insister sur le régime d’agentivité qui est spécifique à chaque ontologie. En effet, en recherchant dans chaque aire culturelle la mise en œuvre de la typologie construite dans Par-delà nature et culture, Descola retrouve la manière dont s’imbriquent le continuisme et/ou le discontinuisme du corps et de l’esprit, peut-être davantage que le mode d’agentivité. Il aurait été intéressant de montrer en quoi l’analogisme, en plus de mettre en œuvre une manière d’unifier le divers, donne une conduite à tenir, essentiellement d’ordre moral. C’est toute la difficulté de la catégorie d’agency, dont la dimension polysémique rend parfois floues ses applications. On pourrait aussi insister sur l’histoire de l’agentivité, notamment en ce qui concerne le régime naturaliste. Pensons aux analyses de Walter Benjamin sur l’aura, qui montrent en quoi le hic et nunc de l’œuvre est une propriété passagère de celle-ci, qui se trouve remise en question non pas seulement par le fascisme, mais aussi par des formes de création artistiques qui s’en passent (performances).

- On peut également se demander pourquoi le régime de figuration naturaliste est le seul qui est analysé par le prisme de l’histoire, alors que les autres ontologies sont appréhendées de manière formaliste. Descola donne un début de réponse à ce problème, à la page 603 : il met sur le compte d’une « contradiction initiale du naturalisme » l’élan temporel qui historicise le devenir de l’art occidental. En effet, c’est l’aperception d’une spécificité de l’intériorité humaine qui conduirait à l’expliquer nécessairement de manière matérielle. Cette interprétation est discutable, même si elle s’attache à éclaircir un difficile problème : en quoi la saisie réflexive d’une propriété opérant une distinction entre les humains et les non-humains entraîne-t-elle son intégration dans le champ des phénomènes matériels ? Ne peut-elle pas tout autant conduire à affirmer son irréductibilité vis-à-vis de celui-ci, en maintenant une forme de dualisme ? De ce point de vue, le naturalisme peut aussi bien conduire à un matérialisme qu’à un spiritualisme, et son histoire est d’ailleurs émaillée d’images qui vont en ce sens (des icônes en passant par le maniérisme, le symbolisme de la fin du XIXe siècle, et jusqu’à Kupka ou Kandinsky). N’a-t-on pas alors affaire à une subjectivation de l’objectif, ou à une immatérialisation de l’art, pour reprendre en l’inversant le titre d’un des chapitres de l’ouvrage (chap. 12) ?

- Pour prolonger les interrogations du point précédent, on pourrait en effet se demander pourquoi le régime figuratif apparaît à un moment donné de l’histoire après une alternance de régimes figuratifs autres. Animise, analogisme et totémisme ne sont-ils pas passés par des hésitations dans les conventions figuratives ? On pourrait envisager ici une forme de biais de l’anthropologue, qui réserve la dialectique d’un mouvement historique à une société particulière, qui n’est autre que celle à laquelle il appartient.

- La création artistique contemporaine ouvre certainement une certaine nouvelle ère, caractérisée par le fait d’entrecroiser les différentes ontologies : on peut être naturaliste à la manière des analogistes, ou analogiste à la manière des naturalistes (voir p. 574 et suiv.). Les quatre ontologies auraient-elles pour avenir leur disparition ? Sans aller jusque-là, il faut reconnaître que l’hybridation est un mode permanent de la création artistique. Si l’on ne peut se défaire du cadre culturel dans lequel nous nous sommes formés, il faut poser l’hypothèse que toutes les ontologies coïncident de manière affine, en rendant possible une communication qui traverse, voire structure l’histoire de l’art. Cela pose une nouvelle question, difficile, qui est celle d’une unité des esprits malgré les différences culturelles, et donc malgré la différence des ontologies. Y a-t-il des propriétés communes à tous les modes de figuration, des archétypes, à la manière dont Aby Warburg pouvait l’évoquer dans sa fameuse conférence sur Le rituel du serpent[22]? Ou faut-il maintenir une différence indépassable des esprits, l’opération de communication étant toujours relative, voire manquée ? Si tel est le cas, ce manquement n’est en rien un défaut, et l’art apparaît comme un dialogue sans fin entre des formes.

Pour conclure, l’on peut remarquer que les histoires des différentes formes artistiques sont faites de syncrétismes, et qu’il s’agit là de la condition d’exercice « normale » de l’art. N’étant jamais totalement clôturées, les ontologies s’entre-répondent avec plus ou moins d’intensité, la période contemporaine ayant à ce titre accéléré les échanges entre les différentes cultures. Tout ceci a pour effet d’en élargir les frontières, et interroge d’autant plus la possibilité d’une communauté des esprits. Merleau-Ponty avait ressenti la nécessité de ce questionnement, en cherchant à y ajuster la tâche de la philosophie. Aussi écrivait-il qu’on « appelle philosophie la conscience qu’il nous faut garder de la communauté ouverte et successive des alter ego vivant, parlant, et pensant, l’un en présence de l’autre et tous en rapport avec la nature[23] ». En ce sens, philosophie et anthropologie parviennent, grâce à Philippe Descola, à dialoguer et à intensifier l’extension de leurs objets.

[1] Sur ce point, voir en particulier Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 163-180.

[2] Sur cette question, voir l’article de Baptiste Gille, « L’onto-hétérologie. La chose en soi des anthropologues », dans Choses en soi. Métaphysique du réalisme, E. Alloa, E. During (dir.), Paris, Puf, 2018, p. 447-461. B. Gille définit l’ontologie comme « une manière de faire monde, c’est-à-dire de découper des propriétés et les distribuer aux êtres, qui autorise ou n’autorise pas certaines relations avec des existants. » (ibid., p. 453).

[3] Voir par exemple Essais d’iconologie, Paris, Gallimard, 2021, chapitre premier.

[4] Les formes du visible, Paris, Seuil, 2021. Nous nous contenterons dorénavant d’indiquer les numéros de page lorsque le livre est cité.

[5] Les ouvrages auxquels Descola fait référence sont David Freedberg, Le pouvoir des images, Paris, G. Monfort, 1998 ; Hans Belting, La vraie image. Croire aux images ?, Paris, Gallimard, coll. « Le temps des images », 2007 ; Alfred Gell, Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford, Clarendon Press, 1998 ; et Horst Bredekamp, Théorie de l’acte d’image, Paris, La Découverte, coll. « Politique et sociétés », 2015.

[6] Cette expression repose sur un certain présupposé philosophique dans la manière d’aborder la question, même s’il est difficile d’affirmer si Descola fait explicitement à Merleau-Ponty, par exemple. Pour autant, l’on ne peut pas dire que Descola va jusqu’à affirmer que l’art contient une « signification métaphysique » (voir Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Folio, 1964, p. 61.

[7] Les formes du visible, op. cit., p. 114.

[8] La critique de l’hylémorphisme ainsi que d’une séparation de la forme et de la matière se trouvent, pour le premier, dans Vie des formes, et, pour le second, dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information.

[9] Marcel Mauss, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, 1996, p. 96.

[10] Les Yupiit sont les indigènes qui vivent sur la moitié sud de la côte ouest de l’Alaska.

[11] Les Indiens cashinahua sont des indigènes qui vivent dans l’Amazonie brésilienne. Les tissus qu’ils fabriquent sont caractérisés par des motifs abstraits dont la répétition et l’organisation ne doivent pas verser dans la figure.

[12] S’appuyant sur les travaux de Viveiros de Castro (voir notamment Métaphysiques cannibales, Paris, Puf, 2009) Descola désigne par là la possibilité d’une multiplicité de points de vue sur le monde, en n’en donnant pas le seul privilège aux êtres humains. Il écrit ainsi qu’ « en disant que les non-humains sont personnes dotées d’une âme les Amérindiens leur confèrent en réalité une position d’énonciateurs les définissant comme sujets » (Par-delà nature et culture, op. cit., p. 197).

[13] Les Yolngu sont un peuple aborigène vivant en terre d’Arnhem.

[14] Les mesas sont littéralement des tables qui servent d’autels, et sur lesquelles on dispose divers objets (cannes, livres, bijoux de fantaisie, des sabres et des épées, ou encore des crânes humains).

[15] Les Hopis font partie du groupe des amérindiens des Pueblos d’Amérique du Nord, ils vivent dans le nord-ouest de l’Arizona.

[16] Ce point reste cependant problématique : l’instauration de l’art de la Renaissance donne également lieu à une production massive de traités théoriques. Peut-on la dissocier d’écrits plus « scientifiques » ?

[17] Sur cette question, voir par exemple Alain Corbin, L’homme dans le paysage, Paris, Textuel, 2001, Anne Cauquelin, Le site et le paysage, Paris, Puf, 2016, Jacques Rancière, Le temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique, Paris, La fabrique, 2020.

[18] Ce qui reste une des manières possibles de comprendre l’abstraction, comme le souligne Henri Meschonic dans Le rythme et la lumière. Avec Pierre Soulages, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 75-76 notamment.

[19] Ce qui peut rendre compliquée la distinction entre image et pratique rituelle : Descola a tendance à envisager que les premières fonctionnent toujours en relation avec un contexte, ayant bien souvent une fonction pratique.

[20] Les formes du visible, op. cit., p. 626.

[21] Voir le paragraphe 16 de la Critique de la faculté de juger.

[22] Aby Warburg, Le rituel du serpent, Paris, Macula, 2003.

[23] « Le philosophe et la sociologie », in Signes, Paris, Folio, 1960, p. 178-179.