Infinité cosmologique et transcendance : l’expression cinématographique de la coïncidence des opposés (2)

Sylvain ANGIBOUST (Docteur en Études cinématographiques) et Julien CHANE-ALUNE (Agrégé, docteur en Philosophie)

La mise en scène cinématographique de la coïncidence des opposés

Tout se passe pour le mieux tant que le système de mesure qui permet d’harmoniser le monde se fonde sur une unité à échelle humaine, confortant l’homme dans son sentiment d’être au cœur du monde qu’il occupe. Le jeu des échelles de mesure, cependant, a tôt fait de souligner la relativité certaine, voire l’insignifiance, de la position humaine et de son existence. L’effet zoom peut en effet servir, non pas à distribuer le monde de part et d’autre du « point zéro » que constitue l’homme, comme dans Powers of Ten, mais au contraire à le perdre dans une immensité qui lui est disproportionnée, dans laquelle il se fond et perd tout son sens. Cette étrangeté du monde qui réapparaît à la pensée est décrite par Richard Matheson dans les dernières pages de son roman L’Homme qui rétrécit. Le personnage principal, Scott Carey, exposé à un nuage radioactif, voit sa taille se réduire inexorablement, jusqu’à l’infinitésimale. L’ultime question est pour lui de savoir si, en disparaissant de la sorte, il va également cesser d’exister. La dernière page du roman lui montre son erreur :

« Il s’était obstiné à penser en termes de monde à la mesure de l’homme, de dimensions n’ayant d’autres limites que celles de l’homme. Il avait méjugé de la nature. Car le centimètre, comme le pouce, était un concept propre à l’homme, pas à la nature. Pour l’homme, zéro […] égalait rien, le néant. Mais pour la nature, il n’y avait pas de zéro. […] Il ne disparaitrait jamais parce qu’il n’existait aucun point de non-existence dans l’univers[1]. »

L’effroi du personnage sentant qu’il se perd dans l’abîme de l’infiniment petit est contrebalancé par l’émerveillement devant l’idée que l’infiniment petit implique précisément qu’il n’y a pas de finitude ultime, de point limite, et partant, pas de minimum en deçà duquel on basculerait dans le néant : minimum et maximum ne sont que des conventions établies par la pensée. La perspective angoissante que le monde ne soit pas à la mesure de l’homme se renverse alors : il ne saurait y avoir de « point de non-existence ».

Dans le film de Jack Arnold, le discours tenu par la mise en scène inverse celui du roman de Matheson : au lieu d’affirmer une régression potentiellement infinie, le film réinstaure l’idée d’un point-limite minimum, mais sans pour autant accepter l’idée d’un néant en deçà de ce point. Guère convaincu par le happy end voulu par ses producteurs, Arnold invente « une fin d’ordre métaphysique, fondée sur [s]es sentiments religieux personnels, [s]es idées sur Dieu et sur l’univers[2]. » Plutôt que de descendre encore vers son personnage microscopique (zoom avant), le réalisateur s’en éloigne en zoom arrière, puis tourne sa caméra vers le ciel étoilé. Le jardin dans lequel se perd Scott Carey et le ciel qu’il regarde sont alors superposés par un fondu-enchaîné qui fait disparaitre le personnage non pas dans la terre, mais dans les étoiles. Ce fondu réunit dans un même plan le zoom arrière depuis l’infiniment petit et le zoom avant sur l’infiniment grand : l’espace d’un instant, les deux dimensions coïncident dans une image dynamique. Scott Carey (qui s’exprime en voix off) comprend alors que :

« L’infinitésimal et l’infini étaient si proches. Soudain je compris qu’ils étaient les deux extrémités du même concept. L’incroyablement petit et l’incroyablement grand se rencontraient, comme pour former un gigantesque cercle. »

Cette circularité s’oppose à l’enchâssement linéaire des univers dont il était jusqu’à présent question. La mise en scène suggère qu’il n’y a pas deux infinis, l’un grand, l’autre petit, qui s’opposeraient formellement. Le minimum de l’infiniment petit et le maximum de l’infiniment grand coïncident au contraire parce qu’ils représentent tous les deux le même infini : l’être transcendant au-delà de toute mesure possible. Cette rencontre du minimum et du maximum semble reprendre la théorie de la coïncidence des opposés de Nicolas de Cues qui, croyait-on, n’intéressait plus que les historiens de la philosophie. Au chapitre 4 de La Docte Ignorance, l’auteur propose en effet à son lecteur l’exercice intellectuel suivant :

« La quantité maximale est grande au maximum et la quantité minimale est petite au maximum. Détache donc la quantité du maximum et du minimum : en ôtant intellectuellement le grand et le petit, tu verras clairement le maximum et le minimum coïncider. Le maximum, en effet, est un superlatif comme le minimum. La quantité absolue n’est donc pas plus maxima que minima, puisqu’en elle le Maximum et le minimum coïncident[3]. »

Ce que veut dire le Cusain ici, c’est qu’au-delà de toute quantité pensable (qui peut faire l’objet de multiplication ou de division) réside une « quantité absolue » qui tient lieu d’Unité principielle. Il ne s’agit pas d’un nombre, qui ne fait que développer une quantité, mais plutôt du maître-étalon de toute quantité possible, de la plus petite (minima) à la plus grande (maxima). Des grandeurs comme celles-ci, pour opposées qu’elles soient, coïncident au sens où toutes deux révèlent cette Unité à la pensée.

Le personnage de Scott Carey va nous aider à comprendre comment cette théorie met en jeu le statut de la condition humaine. À la fin du film, se sentant approcher du point-limite du minimum, il analyse sa situation : « Je sentis mon corps diminuer, fondre, se réduire à néant ». Mais dès cet instant l’angoisse de sombrer dans le néant se dissipe, car, près de toucher au minimum, c’est-à-dire à l’Unité, Carey se sent dans le même temps, et plus que jamais, infiniment proche de l’immensité de l’univers : « J’ai levé les yeux, comme si j’allais saisir les cieux ». Le calme et l’assurance prennent le pas sur la peur et l’inquiétude, car, au moment de disparaître (« se réduire à néant »), il est, paradoxalement, saisi par le sentiment intense de son existence (« J’existe toujours ! » sont les derniers mots du film). C’est donc au moment d’effleurer l’infini, reconnu comme le principe de son existence finie, qu’à ses yeux l’existence prend tout son sens. Autrement dit, c’est en faisant l’expérience de la coïncidence des opposés qu’il fait l’expérience d’un infini qui lui permet de réaffirmer son existence. Comment cela se produit-il ?

La coïncidence des opposés ouvre à Scott Carey une dimension de l’existence nouvelle pour lui, celle de la transcendance ordonnatrice, puisque « toute cette vaste et majestueuse création devait avoir un sens ». Il ne part pas d’une position de principe où sa croyance en Dieu lui permettrait de sauvegarder le sens de son existence malgré son rétrécissement à un « presque rien ». Au contraire, l’épreuve de la coïncidence des opposés fonctionne comme une preuve empirique de l’Unité principielle qui fonde toute quantité, l’ordre de l’univers dans lequel, quelles que soient sa taille et la proportion à laquelle il se rapporte, l’homme conserve une raison d’être, une place prévue à l’avance sans laquelle il est à craindre que nous sombrions dans l’insignifiance. Cette volonté de replacer l’humain au confluent des deux extrêmes opposés explique sans doute comment Jack Arnold a pu mettre en image la coïncidence des opposés, sans connaitre la pensée de Nicolas de Cues. Dans sa mise en scène, ce ne sont pas le minimum ou le maximum pris isolément qui sont infinis, mais leur coïncidence qui révèle un infini non plus cosmologique, mais divin et transcendant, manifestant dans le même temps l’harmonie de la Création et la place de l’homme en son sein.

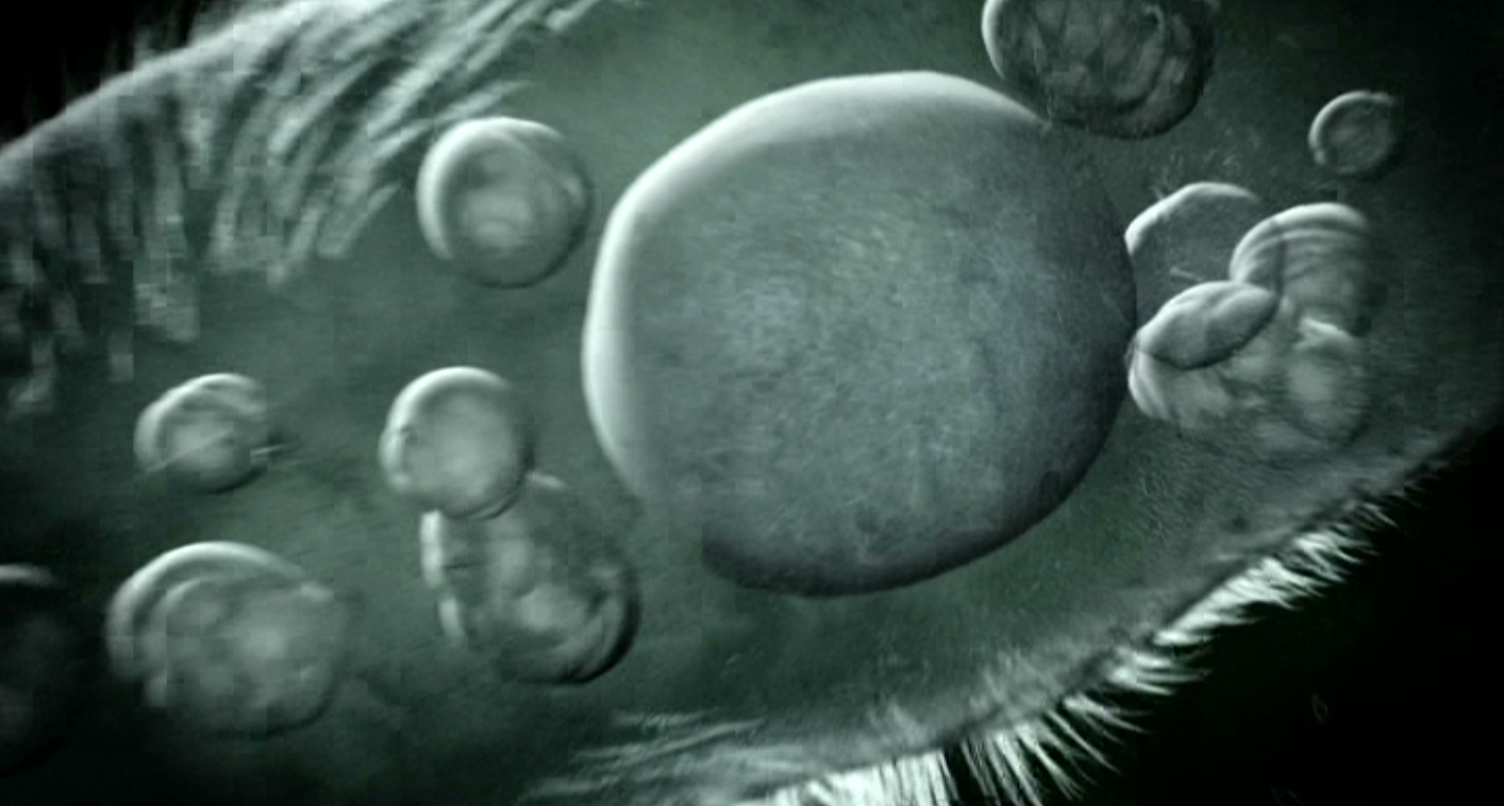

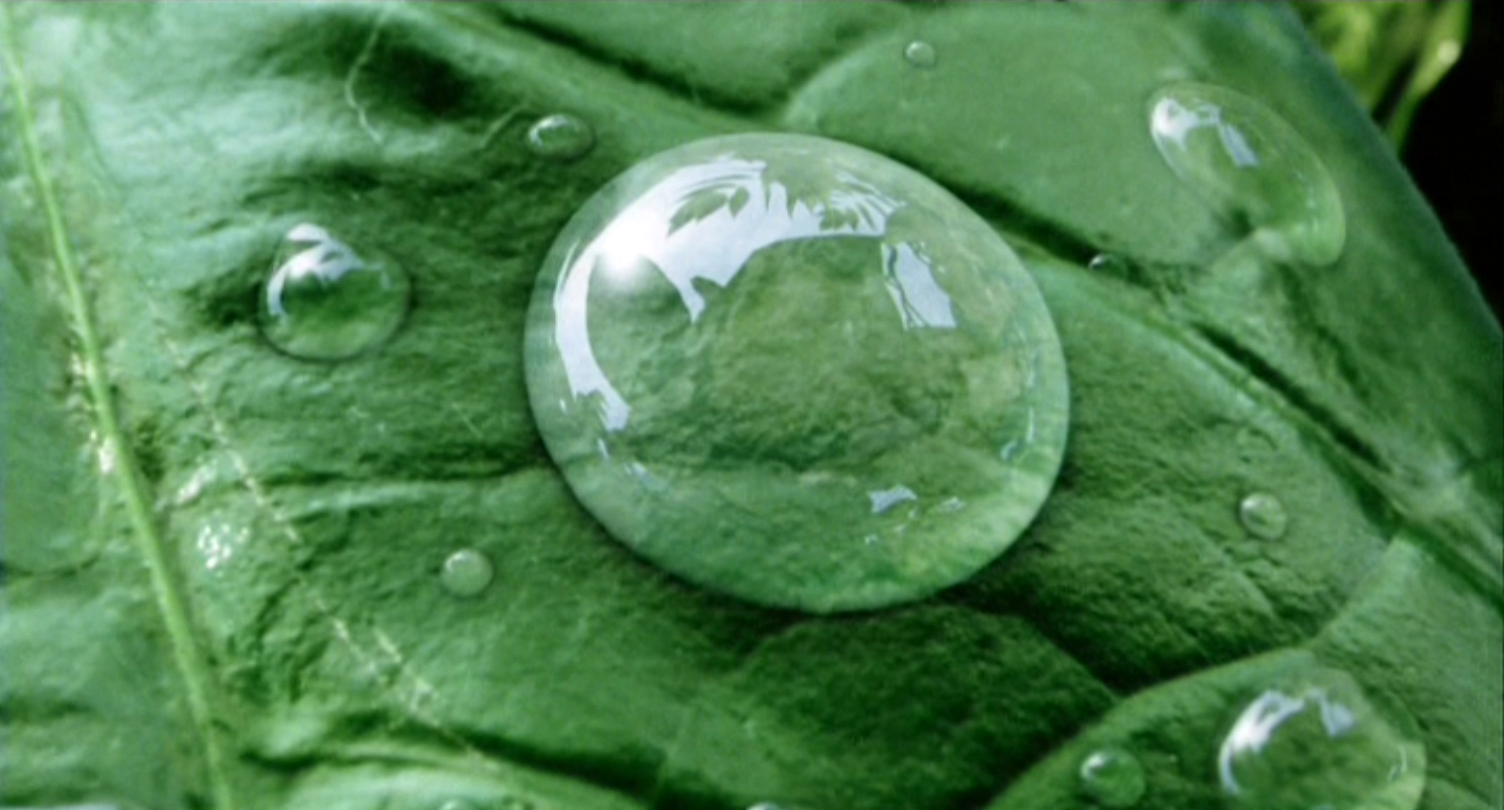

L’adaptation filmique de L’Homme qui rétrécit rassure sur l’éventuelle insignifiance de l’homme face à l’univers, comme le fera, près de 50 ans plus tard, Steven Spielberg dans sa version de La Guerre des mondes qui s’achève également sur une représentation de la coïncidence des opposés. Le dernier plan du film est, en apparence, une énième déclinaison de Powers of Ten : on plonge à l’intérieur d’une goutte de rosée pour dévoiler les bactéries qui ont détruit l’envahisseur extra-terrestre. Mais ce qui marquait la fin chez les Eames, est chez Spielberg le signe d’un nouveau commencement. Arrivé aux limites du minimum, le mouvement d’appareil ne s’arrête pas : il continue pour mieux dévoiler, au-delà des particules, l’immensité d’un ciel étoilé. Dans le minimum incarné par des êtres unicellulaires, se trouve révélé le maximum, et à travers lui l’ordre cosmique qui avait été menacé par l’invasion. Tout comme Jack Arnold, Spielberg représente un univers organisé selon un ordre transcendant qui garantit que « les hommes ne vivent ni ne meurent en vain. » Il faut noter que, dans les deux cas, le rapport à la transcendance est plus marqué dans les films que dans les œuvres littéraires qu’ils adaptent, comme si le langage cinématographique était plus à l’aise avec cette notion que l’écriture romanesque. La phrase de Matheson, « pour la nature, il n’y avait pas de zéro[4] » devient chez Jack Arnold : « Pour Dieu, zéro n’existe pas » ; dans La Guerre des mondes, ce n’est plus le personnage principal humain qui fait référence à la « sagesse » de la divinité[5], mais un narrateur omniscient dont la voix pleine de noblesse évoque un être supérieur[6].

Ces représentations ingénieuses de la coïncidence des opposés construisent une expérience spectaculaire de l’infini. Certes, cette image dynamique ne renvoie à aucune expérience visuelle directe. Elle offre néanmoins la possibilité, selon l’expression de Nicolas de Cues, de « voir l’invisible »[7], c’est-à-dire de faire l’expérience d’un infini transcendant et invisible aux « yeux de chair »[8] du monde sensible, prisonniers de la mesure humaine. La mise en scène cinématographique se rapproche alors étonnamment de la « vision intellectuelle » chère au Cusain :

« Pour me faire une image de l’univers, je rassemble tout ce que j’ai vu, je saisis intellectuellement que chaque chose est à sa place, dans un ordre adéquat, et en paix ; alors je contemple la beauté du monde[9] ».

Le cinéma propose lui aussi une vision intellectuelle, car c’est bien une image de l’infini qui apparait sur l’écran, mais qui ne correspond à aucune appréhension visuelle empirique « naturelle » ou immédiate. Elle « élève l’esprit au-dessus de lui-même » et lui permet, selon la formule de Maurice de Gandillac « de percer la ténèbre lumineuse de la coïncidence des opposés pour pénétrer au cœur même de l’infinité absolue »[10]. Le cinéma se sert des moyens techniques à sa disposition pour en donner une image artificielle liant dans une même appréhension, impossible naturellement, minimum et maximum.

Comme Jack Arnold, Steven Spielberg veut relier visuellement deux dimensions qui, dans l’expérience, demeurent irrémédiablement contradictoires. Afin de rendre visible ce que l’expérience ne peut montrer, le cinéaste doit créer une forme : il recourt au flux malléable de l’image de synthèse pour rendre absolument indiscernable la substitution des particules aux étoiles, raffinant ainsi le fondu-enchaîné de L’Homme qui rétrécit. Création immatérielle issue de calculs informatiques, l’image de synthèse, lorsqu’elle n’est pas employée uniquement pour reproduire la réalité, peut devenir un outil purement conceptuel qui visualise des trajectoires impossibles et donne corps à des raisonnements abstraits.

Contraction de l’infini à l’échelle humaine

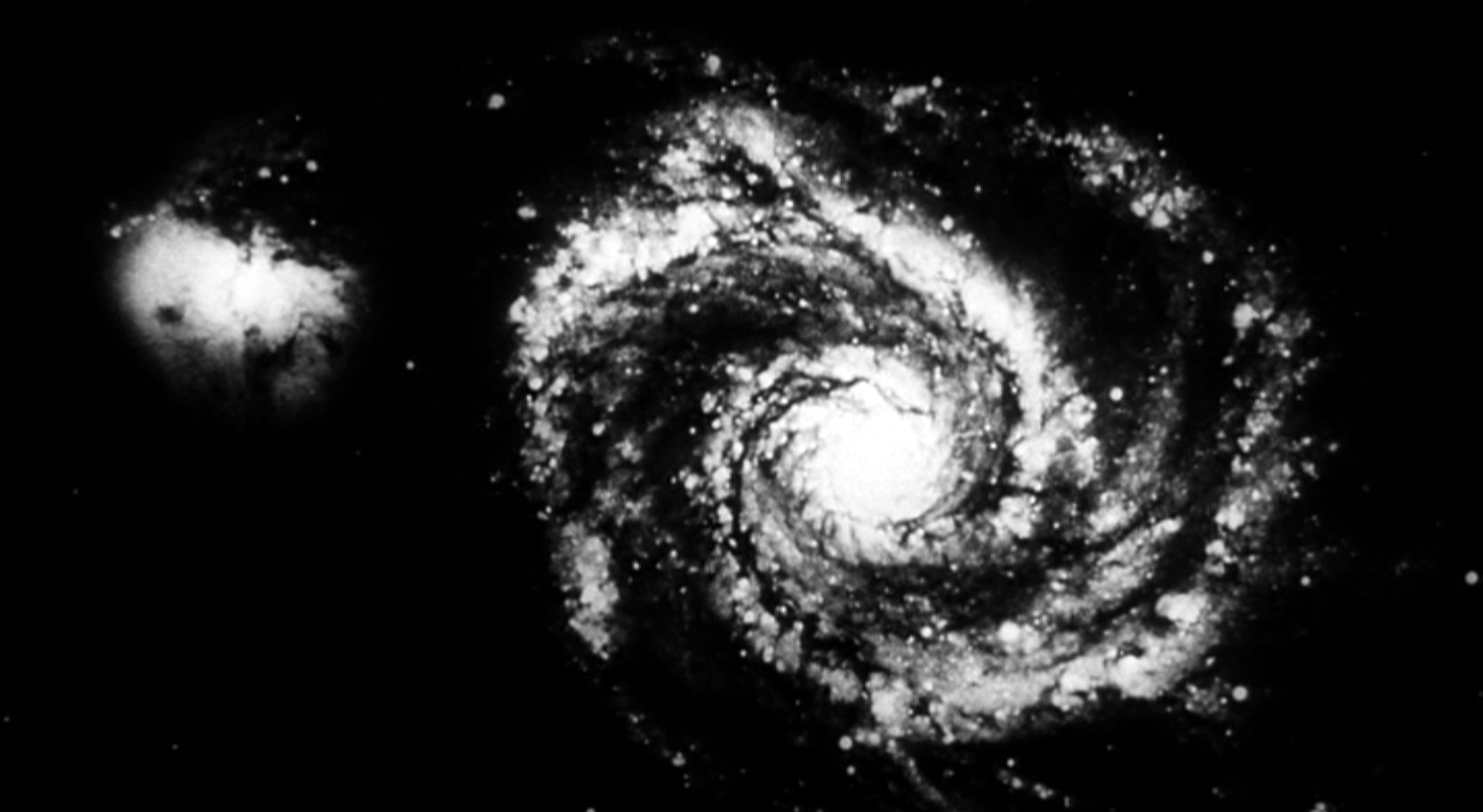

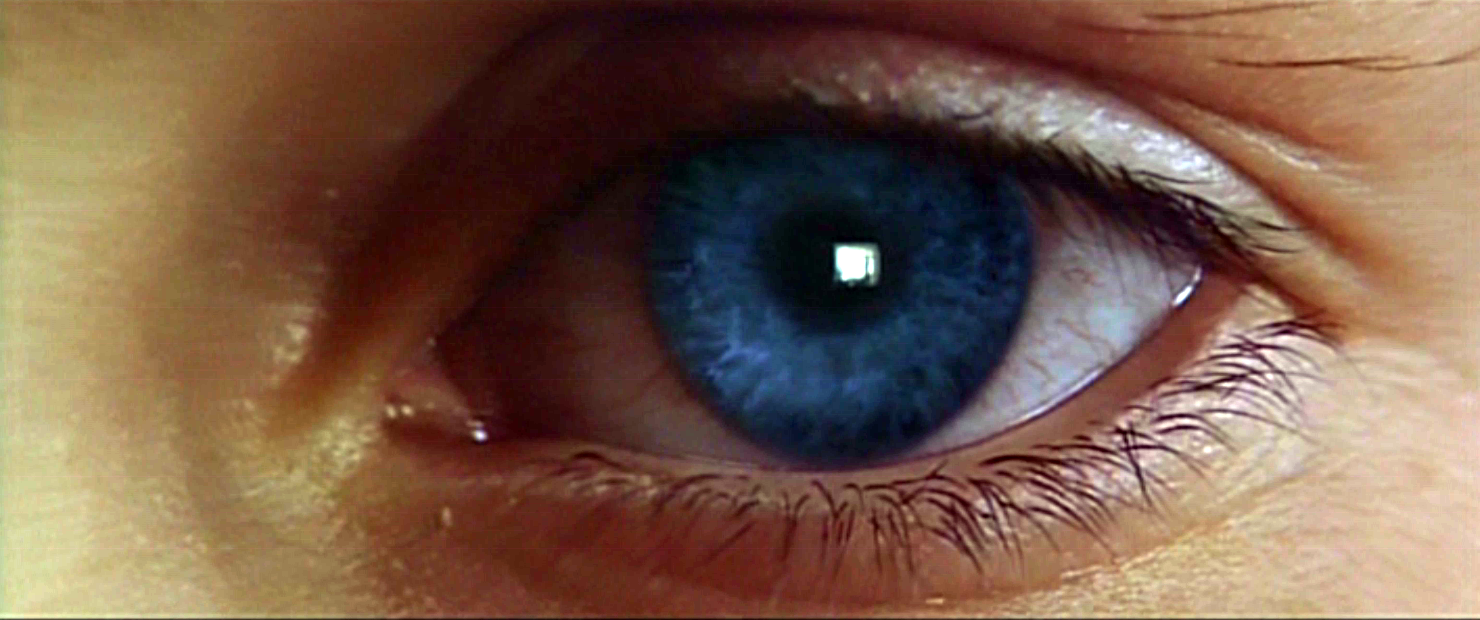

C’est aussi à l’image de synthèse que fait appel Robert Zemeckis pour le premier plan de son film Contact : à partir d’une vue de la Terre, un travelling arrière d’une longueur et d’une complexité inédite traverse les galaxies et, alors que l’on dépasse le point le plus éloigné de l’espace connu, sort de l’œil d’une enfant. Le plan combine l’imagerie scientifique la plus précise (planètes et galaxies ont été reproduites à partir de clichés du télescope spatial Hubble) à un mouvement artificiel qui « viole toutes les lois physiques de la nature »[11]. Au lieu de donner l’impression d’un développement de l’infiniment grand à partir de l’infiniment petit, comme dans L’Homme qui rétrécit et La Guerre des mondes, Zemeckis réalise le mouvement inverse. Il contracte la sphère infinie de l’espace cosmique dans un point du globe oculaire du personnage principal de son film. Par ce trucage, le cinéma donne une assise empirique à la position spéculative de Nicolas de Cues qui écrivait, à la suite d’Anaxagore, que « Tout est en tout » :

« L’univers, dès lors, n’est que de manière contractée dans les choses, et chaque chose existant en acte contracte toutes les choses, pour que celles-ci soient en acte ce qu’est chaque chose[12] ».

L’ouverture de Contact cite explicitement 2001 : L’Odyssée de l’espace où la galaxie et l’œil faisaient l’objet de deux plans successifs, alors qu’ils sont ici reliés par une transition numérique, qui correspond à un véritable changement de posture métaphysique : il ne s’agit plus d’un simple parallélisme entre l’œil, sphère à taille humaine, et la sphère infinie, mais de représenter la contraction du maximum de l’univers dans ce minimum qu’est la surface d’un œil.

L’homme retrouve une place centrale dans l’univers puisque l’infini semble être enveloppé en lui : la forme close et circulaire de l’œil illustre l’unité humaine qui s’identifie à celle de l’univers infini. À la fin des films d’Arnold et Spielberg, la coïncidence de l’infiniment intime et l’infiniment lointain apparaît comme une résolution de la crise de sens vécue par les personnages, traitée par le biais de la science-fiction. De même dans Contact, où Ellie, le personnage principal, cherche à résoudre sa profonde solitude et son mal-être terrestre en se tournant vers l’espace, à la recherche d’une présence extra-terrestre. Au terme d’un voyage à des millions de kilomètres de la Terre, son odyssée n’aura pourtant été qu’intérieure : elle est plongée dans une simulation créée à partir de sa mémoire, et n’y rencontre finalement qu’elle-même. L’être qui rejoint la jeune femme a pris la forme de son défunt père, basée sur ses souvenirs, et ils conversent sur une plage qui est la reproduction d’un de ses dessins d’enfance : l’infinité transcendante à laquelle elle accède était donc déjà, d’une certaine manière, contractée en elle. Tout comme les galaxies du début, les milliards de grains de sable de la plage paradisiaque sont contenus dans la jeune femme. La caméra rentre alors logiquement en elle, par son œil, selon un trajet inverse à celui du premier plan. Ellie s’est projetée dans l’univers à la recherche d’autres formes de vie tout en revenant sur elle-même, et les deux mouvements coïncident grâce à la mise en scène de Zemeckis.

Aux sceptiques qui doutent de l’existence d’une vie extra-terrestre, Ellie répond que « l’univers est un endroit immense, plus grand que tout ce qu’on peut imaginer. Alors, s’il n’y a que nous, ça fait beaucoup d’espace perdu. » Cette formule de l’ordre de la foi plutôt que du constat scientifique est sa façon de donner une signification à l’univers gigantesque qui entoure notre planète et qu’elle a tenté d’organiser en le cartographiant. La jeune femme revient de son voyage avec « une vision de l’univers qui nous dit à quel point nous sommes insignifiants et à quel point nous sommes tous uniques et précieux. Qui nous dit que nous faisons partie d’une chose plus grande que nous, qu’aucun de nous n’est seul. » Devant la commission d’enquête qui réfute la réalité de son expérience, elle reconnait la disproportion de l’homme par rapport à l’univers (« insignifiants ») tout en affirmant envers et contre tous son importance (« uniques et précieux »). En fin de compte, le trajet d’Ellie n’incarne pas autre chose que la marche de la pensée elle-même, qui cherche à donner du sens à l’univers dans lequel elle est jetée, tout en ne pouvant nier sa disproportion.

La représentation visuelle de la coïncidence des opposés exprime l’intimité de l’homme et de l’infini transcendant par un mouvement continu proprement cinématographique. Là où le découpage classique enchaîne des plans d’échelles différentes (gros plan, plan moyen à échelle humaine, plan d’ensemble), créant ainsi une sensation de disproportion, Jack Arnold fond ces échelles les unes dans les autres, et Robert Zemeckis et Steven Spielberg inventent entre elles de nouvelles solutions de continuité. Ces tours de force techniques sont mis au service d’une expression visuelle de l’harmonie entre l’homme et l’univers, signe que la pensée a toujours autant désespérément besoin de construire autour d’elle un monde dont elle continue à occuper le centre.

[learn_more caption= »Références »] Cinéma

BENOLIEL Bernard. « La Perspective réinventée ». Cahiers du cinéma, novembre 2000, n° 551, p. 64-71.

TATUM Jr. Charles (dir.). Jack Arnold : l’étrange créateur. Amiens, Festival international du film d’Amiens, Vol de nuit, 2000.

ZECEVIC Danilo. « L’Éloge du microbe. Animation et microcosme », Split Screen, été 2008, n° 5, p. 26-29.

Philosophie

DELEUZE Gilles, Cinéma 1 : L’Image-mouvement, Paris, Les Éditions de Minuit, 1999 (1983).

GANDILLAC, Maurice De, Nicolas de Cues, Paris, Ellipses, 2001.

LEIBNIZ, Lettre à l’électrice Sophie du 4 novembre 1696, GP VII.

DE CUES, Nicolas, La Docte Ignorance, trad. H. Pasqua, Paris, Payot & Rivages, 2008.

Textes littéraires

MATHESON Richard, L’Homme qui rétrécit, Paris, Gallimard, « Folio SF », 2000 (1956).

SAGAN Carl, Contact, Paris, Pocket, 1997 (1985).

WELLS Herbert George, La Guerre des mondes, Paris, Omnibus, mars 2007 (1898).

[1] Richard Matheson, L’Homme qui rétrécit, trad. fr. Jacques Chambon, Paris, Gallimard, « Folio SF », 2000 (1956), p. 270.

[2] Jack Arnold, cité dans Charles Tatum Jr. (dir.), Jack Arnold : l’étrange créateur, Amiens, Festival international du film d’Amiens, Vol de nuit, 2000, p. 41.

[3] Nicolas de Cues, La Docte Ignorance, I, 4, trad. Hervé Pasqua, Paris, Payot & Rivages, 2008, p. 46.

[4] Richard Matheson, op. cit., p. 270.

[5] Herbert George Wells, La Guerre des mondes (1898), traduction Henry D. Davray, Omnibus, Pairs, mars 2007, p. 549.

[6] Il s’agit de la voix de l’acteur Morgan Freeman, figure du sage qui venait justement d’interpréter le rôle de Dieu dans la comédie Bruce tout puissant (Tom Shadyac, 2003).

[7] « Voir par la foi, c’est donc voir l’invisible, l’éternel ou encore notre Dieu », Nicolas de Cues, Trialogus de possest, trad. P. Caye, D. Larre, P. Magnard, F. Vengeon, Paris, Vrin, 2006, p. 69.

[8] Nicolas de Cues, Du non-autre, trad. H. Pasqua, Paris, Cerf, 2002, p. 56.

[9] Ibidem.

[10] M. de Gandillac, Nicolas de Cues, Paris, Ellipses 2001, p. 30.

[11] Cette remarque est le fait de l’astronome Carl Sagan, auteur du roman dont Contact est adapté, cité par Robert Zemeckis dans le commentaire audio du DVD du film (Warner Bros).

[12] La Docte Ignorance, l. II, ch. 5, p. 133.