Le devenir numérique de la littérature française

Alexandre Gefen – CNRS – fondateur de Fabula

Loin d’être univoque, le concept de littérature numérique superpose nombre de questions que l’on gagne à distinguer : celle du devenir du support imprimé et de la lecture, et donc celle des nouvelles formes de littérarité et de poéticité en ligne, intentionnellement ou non littéraires. On peut aussi s’interroger sur l’influence en retour de ces formes sur les poétiques littéraires contemporaines « papier », ou encore, du côté de la sociocritique, sur les modalités d’appréhension, d’échange et d’évaluation de la littérature dans les mondes connectés ; du côté de la théorie littéraire, nous sommes enfin conduits à réfléchir aux mutations possibles de nos catégories critiques et de l’idée même de littérature. Ce champ de réflexion est d’autant plus vaste que la sphère de la littérature numérique recouvre des pratiques sociales, des réalités technologiques et des valeurs symboliques qui ne sont pas nécessairement corrélées et coordonnées. On peut se demander si ne s’y superposent pas des historicités multiples et « non contemporaines », comme dirait Ernst Bloch : l’histoire esthétique et le tournant postformaliste de la littérature et de la critique entrent en résonnance avec un phénomène comme la mondialisation ; celle-ci voit se rencontrer à la fois des mutations technologiques concrètes, l’émergence de socialités connectées dans les communautés esthétiques et de nouvelles formes d’hypermédialité et de virtualité.

Zrak Sunca

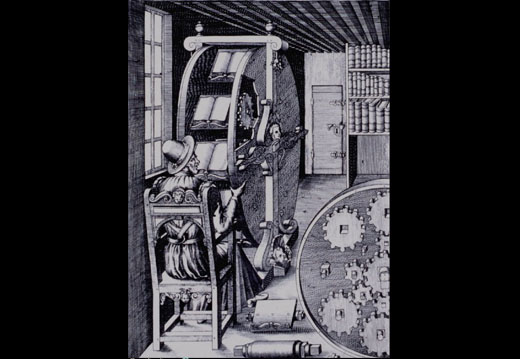

Ce que nous ressentons communément comme le monde numérique n’est donc pas immédiatement justifiable d’une théorie « monologique » (pour emprunter une expression de Rainer Rochlitz), c’est-à-dire d’une théorie unique et englobante. Pourtant, la logique des nouveaux supports dans la galaxie Gutenberg est indissociable de tout un écosystème numérique, voire de la mutation de toute une société. Des glissements multiples convergent pour venir perturber des catégories aussi fondamentales que celles d’auteur, de lecteur, de critique, ou même d’œuvre littéraire. Notre condition esthétique s’en trouve bouleversée : nous redécouvrons que le texte n’est pas une essence, une entité abstraite, mais que sa matérialité est profondément liée à son contenu, comme le rappelle le profond adage de McLuhan (the medium is the message), et surtout aux formes d’interactions que nous pouvons entretenir avec le médium, formes qui attendent leurs philologues et leurs sociologues.

Pour comprendre la littérature numérique et l’influence qu’elle exerce sur la littérature qui s’écrit d’abord sur le papier, il faut donc sans doute prêter attention au nouvel écosystème du texte et à l’anthropologie numérique qui l’accompagne : loin d’être réductibles aux évolutions technologiques des supports et des objets, les mutations en cours mêlent étroitement, mais de manière parfois asynchrone, des innovations matérielles faussement triviales et des changements de paradigme culturel discrets mais massifs. Qui, de la miniaturisation des circuits intégrés ayant permis l’émergence d’objets personnels connectés à un Internet pervasif, ou de l’individualisme nomade et de ses valeurs libérales et démocratiques, a engendré l’autre ? C’est à la fois l’intérêt et la principale difficulté épistémologique à laquelle nous exposent les humanités numériques.

Une solution serait peut-être de penser le devenir de la littérature à l’heure de la conversion numérique de la culture en termes de complémentarité et de différenciation esthétiques, à l’instar du renouvellement de la peinture par l’émergence de la photographie.

Dans un article récent et fort discuté, intitulé « La mort de l’hypertexte », Dylan Kinnett, spécialiste américain de la littérature numérique expérimentale, rejoignait le constat proposé par Paul LaFarge, pour qui les romans hypertextes relèvent, comme les voitures volantes, d’un imaginaire dépassé du futur technologique. Malgré des exemples brillants de livres augmentés, on ne peut que trouver assez décevantes les réalisations de la fiction hypertexte. Je défendrai l’idée que c’est sur d’autres fronts que la littérature, en tant que modalité particulière de jeu avec le langage, en tant que discours différentiel et potentiellement antisocial, est affectée par le numérique : les valeurs portées par l’écrit, la dimension sociale de la lecture et les modes d’insertion dans le réel de la littérature sont très profondément affectés.

Sans offrir d’interprétation définitive quant à la direction que ces évolutions font prendre à la littérature – qui le pourrait, dans un champ aussi rapidement mû par le rythme des évolutions technologiques ? –, j’avancerai l’hypothèse que le devenir numérique possible de l’écriture doit être réinscrit dans la continuité des explorations modernistes de Queneau, Calvino, Borges ou Ted Nelson, si ce n’est dans celle du commentaire infini de Montaigne. Ses polarités esthétiques actuelles révèlent des tensions anciennes propres à l’idée de littérature, notion construite au début du xixe siècle, on le sait, et travaillée par des propositions souvent contradictoires : la production de mondes fictionnels saturés et la critique du roman comme convention, le désir de communication et la tentation du célibat, les prestiges de l’art pour l’art et l’intention d’agir sur le monde.

Il me semble qu’un tel cadre nous permet de comprendre pourquoi les écrivains peuvent être tentés tour à tour par l’hybridation et l’ouverture du texte en ligne, mais aussi envisager, par réaction, le dégraissage de l’œuvre de toutes ses excroissances, au profit d’un livre à l’économie repensée. On peut voir le lecteur tantôt user de la littérature comme d’une forme de resocialisation en ligne, tantôt revenir au livre comme un espace hors monde. On peut voir le critique ne pas savoir s’il doit souligner la banalisation des formes de fiction dans le virtuel et des formes d’écriture dans l’hypertexte, s’il doit révérer le nouvel impérialisme du texte et des jeux sur le texte, ouvert par la conversion numérique des échanges sociaux, ou encore s’il doit protéger l’autarcie aristocratique des valeurs littéraires contre le règne de la quantité et les valeurs de la « postlittérature », pour reprendre l’expression de Richard Millet dans L’Enfer du roman (Gallimard, 2010). Bref : entre les attraits de la marginalité et ceux du retour au monde par le détour des réseaux virtuels, les pratiques littéraires et critiques contemporaines hésitent.

C’est cette hésitation qui m’intéresse. Considérée comme un tout, l’ère numérique propose en effet à la littérature des tentations esthétiques contradictoires : d’un côté, l’hypertexte tend à libérer le texte de la linéarité, en prolongeant le projet moderne de production d’une œuvre ouverte ; de l’autre, la diffusion instantanée et virale de l’information pousse le texte à la compacité, à l’efficace, à l’effet, quand ce n’est pas au recentrement autobiographique. Perçu tantôt comme l’ultime stade de la dévalorisation de l’œuvre d’art entreprise par la modernité benjaminienne, tantôt comme le lieu où peuvent s’inventer des textualités émancipatrices, le monde numérique, parce qu’il est un monde de textes, est donc tour à tour dénigré, envié et investi par les écrivains.

Hormis les usages des réseaux sociaux et des encyclopédies numériques comme des outils de promotion et d’institutionnalisation littéraire, les formes d’ajustement a minima sont ici peu nombreuses, et c’est entre la fascination et le rejet qu’hésitent les écrivains.

Si je laisse de côté les écrivains contemporains qui s’opposent au Net (Millet, Moix ou encore Franzen) ou qui lui manifestent une souveraine indifférence (Quignard), et si j’écarte les sites d’escorte accompagnant certains livres dans des logiques plus commerciales que littéraires, la première forme de présence au monde numérique, l’ebook, pensé pour les liseuses, est l’outil dont nous disposons qui se rapproche le plus du livre traditionnel et qui en incorpore les métaphores : le livre électronique multiformat promu par François Bon apparaît comme une solution intermédiaire entre la versatilité du blog et le tradition du livre papier. Même si son modèle économique reste fragile, la coopérative publie.net a inventé un modèle de publication d’essais ou de récits courts disponibles dans tous les formats ebooks, dont la remarquable collection « Temps Réel », où l’expérimentation esthétique investit les possibilités offertes par le format numérique epub des liseuses ou, au moins, trouve des formes de brièveté et de structuration adaptées aux liseuses.

Une autre option serait d’utiliser les espaces numériques comme des supports à contrainte, mais en parallèle à une activité littéraire plus traditionnelle : Régis Jauffret sur Twitter, les membres du collectif Inculte sur Facebook, Éric Chevillard sur le blog l’Autofictif cherchent à jouer des réseaux comme autant d’espaces d’écriture spécifiques. Les contraintes (limite de longueur pour Twitter, caractère éphémère pour Facebook, rythme pour les blogs, etc.), la non-linéarité et la porosité au commentaire seront autant de cadres productifs. Ces écritures croisées du blog et du papier mériteraient une étude fine des échanges et des circulations qui s’y jouent, car il me semble que s’y inventent des formes qui ne sont ni tout à fait celles de l’écriture brève et du style coupé propres à la tradition du livre, ni tout à fait celles du blog numérique : la conversion numérique de la culture possède assurément nombre de conséquences indirectes, si ce n’est souterraines, sur la langue autant que sur les pratiques génériques.

Autre logique, plus profondément imitative et concurrentielle à la fois : par rivalité, les écrivains – qui sentent plus ou moins confusément en quoi le monde de l’hypertexte est une continuation par d’autres moyens de la doctrine « textualiste » de la littérature moderne – pourront être tentés par la monstruosité des très grands romans, des hypermondes qui entrent en compétition avec la démultiplication des possibilités énonciatives, stylistiques, référentielles de l’écriture en ligne. On pourrait suggérer de lire la recrudescence contemporaine des sommes romanesques à la lumière du rapport décomplexé à la fiction, à l’actualité et à la longueur, qu’autorise Internet. En un sens, dans leur gigantisme ouvert ou leur systématisme fêlé, nombre de romans contemporains veulent être à l’histoire l’extension qu’Internet offre à la mémoire ordinaire. Je pense aux mondes augmentés d’Hédi Kaddour ou de Mathias Énard, aux univers hallucinés des Microfictions de Régis Jauffret, aux romans de Claro, aux sommes postmodernes de Pierre Senges, ou à des extravagances comme Ultimo, dictionnaire déréglé de Charles Robinson. Dans tous les cas, Internet promeut les dispositifs encyclopédiques et les jeux sur le savoir ; il favorise la quantité, mais une quantité fragmentée ou délinéarisable qui invite son lecteur à des modes non extensifs de consommation littéraire, à des expériences d’immersion où la fiction exerce tous ses pouvoirs. En ce sens, Internet encourage une littérature pensée comme programme, dispositif, installation, occasion ou laboratoire.

Dernière orientation, complémentaire et non contradictoire, celle d’une littérature qui non seulement ferait d’Internet un modèle, mais abolirait même la distinction entre littérature et réseaux sociaux. Internet serait alors cette forme hypertextuelle totale rêvée par ceux qui ont vu dans l’écriture numérique le Grand Livre couronnant notre histoire littéraire. Pour ceux qui partagent l’idée que le web 2.0 est cette œuvre totale attendue par la modernité, il n’y a plus lieu de différencier les ordres et les formes de textualité : la trame de nos discours augmentée par le web, nos échanges, nos lectures, nos rêves, nos distractions, forme une réalité mentale unique, quoique discontinue et multidimensionnelle, un plan des représentations dissolvant les distinctions temporelles, spatiales et personnelles. Ce « réalisme des réseaux », pour emprunter une expression au manifeste Network Realism (2010) de James Bridle, affirme ainsi que nos histoires existent et se chevauchent dans les réseaux (« C’est comme ça qu’on écrit les histoires aujourd’hui », ajoute-t-il) et promeut un assemblage d’affects et de liens. Cette vision est également présente dans un autre texte manifeste, Reality Hunger (Knopf, 2010), de David Shields : dans cet essai kaléidoscopique composé d’un collage de 618 fragments, l’écrivain américain défend l’idée que la culture numérique poursuit l’entreprise de critique et d’individuation du roman occidental, en favorisant l’introduction de matériaux bruts et d’inserts accidentels, en cherchant la sérendipidité plutôt que la téléologie, en brouillant les frontières entre l’information et la fiction, entre le récit et l’analyse. Chez Bridle ou chez Shields, la réalité que doit rechercher le roman contemporain n’est pas celle d’une mimèsis à fond essentialiste ou matérialiste, mais celle d’un monde composite où se mêlent des formes extralittéraires de fictions issues de l’actualité ou de la culture pop, des projections identitaires variées liées à nos rêveries. Par l’accumulation de mirabilia et de memorabilia, les réseaux sociaux produisent des cabinets de curiosités numériques qui sont autant d’œuvres esthétiques (utilisant, par exemple, Pinterest ou encore delicious.com). On reconnaîtra dans ces positions américaines des usages du document, du collage, des déconstructions ontologiques ou génériques, bien connus et parfois déjà anciens en esthétique et en littérature, mais qui atteignent dans la blogosphère des formes et des intensités non prévues par le paradigme postmoderniste. Chiffonnier numérique du temps, l’écrivain en ligne est celui qui « propose un usage créatif de l’incertitude, des dissonances cognitives, du désordre, de l’autoréflexivité et du vol », comme le résume le critique américain Luc Sante.

On retrouvera ces positions esthétiques sous la plume du collectif Inculte, qui déploie sous la plume de Mathieu Larnaudie une poétique analogue de la représentation de la réalité. S’appuyant sur la théorie perecquienne de « l’infra-ordinaire », Larnaudie défend le projet d’une écriture collective comme conception constructiviste et polyphonique du sujet. Il souligne l’importance de la culture populaire et défend les méthodes empiriques d’écriture et de diffusion en usage dans les réseaux sociaux[1]. Pour Arno Bertina, autre membre du groupe, « le sujet fracturé, ouvert à tous les vents » de la modernité accède « à une intelligence qui le dépasse » : l’éclatement du « je », c’est « sa dissémination […] heureuse en d’autres instances ». D’où une esthétique qui correspond à une sorte d’extension des théories deleuziennes (le nomadisme identitaire) et barthésiennes (le sujet « scriptible ») à l’ère des réseaux : la littérature doit, pour « se mesurer à la multiplicité du réel », devenir esthétiquement et génériquement « profane » et profanatrice, « impropre » et déstabilisante, « hétérodoxe et hétérogène »[2]. L’une des figures de cette littérature papier adoptant les poétiques des réseaux est l’étrange coffret Le Ciel vu de la Terre (Éd. Inculte, 2011), du groupe Inculte et des ses proches, comportant un volume de cartographie ancienne, la réédition des classiques L’Éternité par les astres, d’Auguste Blanqui, et La Visite du capitaine Tempête dans le ciel, de Mark Twain, ainsi qu’une pléiade d’essais-fictions, rêveries et formes a-génériques variées. Cet univers de fiction sous influence numérique, c’est celui de mondes fictionnels polyphoniques, où les temporalités et les points de vue revendiquent leur hétérogénéité et leur dispersion, tout en ménageant, par le jeu des libres associations imaginaires, des ponts hypertextuels souvent inattendus.

D’évidence, ce devenir social, épisodique et polyphonique de la littérature contrevient aux valeurs de l’art pour l’art et aux traditions livresques héritées du xixe siècle, même s’il poursuit les options esthétiques de la modernité. En mauvaise part, on peut l’accuser de dévaloriser la littérature, de la réduire à une chronique superficielle de l’ordinaire ou d’asservir l’écriture à des finalités étrangères et surdéterminées par des besoins sociaux. Mais venir habiter les machineries du web 2.0 n’est peut-être pas faire le choix du degré zéro de la littérature. Contrairement à Christian Salmon, qui affirme que le « storytelling assisté par ordinateur »[3] constitue le prolongement des dispositifs de contrôle et de maîtrise de la technostructure, et qui dénonce les « ingénieurs du storytelling, bien décidés à prendre au sérieux les possibilités d’informatisation du récit », il me paraît difficile de réduire Internet à un « nouvel ordre narratif ». Les formes de déconstruction critique, de pluralisation de l’événement, de réfraction énonciative sont présentes au cœur même des dispositifs de renarrativisation dénoncés par ceux qui voient dans les nouveaux médias des instruments d’asservissement et dans les auteurs du web de simples « écrivants ». Les biographèmes fuient de leurs cadres numériques, comme ils fuyaient de toute totalisation biographique sur le papier, et ils nous appellent à des réappropriations inventives dans lesquelles nous reconstruirions nos vies numériques comme des œuvres d’art. La puissance de la littérature comme subversion ironique, détournement subjectivant ou transformation réflexive des discours communs s’y vérifie puissamment.

De la littérature d’écrivains au sens traditionnel du terme, nous sommes passés à l’évocation d’amateurs, voire à une complète démocratisation de l’écriture, dans ce que Milad Doueihi nomme l’« humanisme numérique »[4]. Contre l’autarcie aristocratique du livre, contre l’expulsion hors de l’écriture du quotidien et des variations individuelles, le jeu du numérique s’intègre à un espace commun, celui du « littéraire » au sens très large du terme, où se redéploient comme démocratiquement les pouvoirs et les bénéfices de l’écriture. Lorsque la littérature en ligne invente autant d’écrivains d’eux-mêmes et du monde qu’il y a de scripteurs numériques, autobiographes miraculeux de poésie par la grâce de leur profil Facebook ou diaristes redéployant en ligne l’ironie d’un Jules Renard, Internet réaffirme cette essence égalitariste du génie :

La littérature est ce nouveau régime de l’art d’écrire où l’écrivain est n’importe qui et le lecteur n’importe qui (comme le rappelle Jacques Rancière.)

La vraie littérature-monde est peut-être celle du web 2.0, où les blogueurs deviennent des écrivains et les écrivains des blogueurs. L’espace intime se fait surface de réflexion immédiate des catastrophes lointaines, les associations et les amitiés esthétiques se redistribuent avec une fluidité que les affinités électives du monde livresque n’avaient jamais connue, avec pour conséquence que l’institution littéraire est bousculée, si ce n’est abolie. Dans l’un des textes les plus intéressants du collectif The Late American Novel[5], où la jeune génération des écrivains américains s’exprime avec un mélange de lucidité, d’ironie et de nostalgie, Benjamin Kunkel affirme que le charme, la fraîcheur du romanesque se retrouvent désormais plus dans les formes d’appropriation par les amateurs et les indépendants que dans la fiction littéraire consacrée[6]. Ce n’est pas de l’introduction arbitraire et quelque peu artificielle du web dans la salle de théâtre qu’il faut attendre un renouvellement, mais plutôt de l’utilisation du web comme un vaste théâtre à l’échelle du monde. Les écritures de vies numériques usent des réseaux sociaux comme d’espaces favorisant le collage, les résonances multimédias. Elles se rendent scriptibles et jouent avec la distribution des paroles et des rôles, elles réarticulent les surfaces de l’actualité historique et de l’« extime », du commun et du secret. Elles utilisent le monde social comme un miroir pour interroger leurs identités, elles profitent de la toile pour déployer de fascinants jeux de doubles ou de triples énonciations, en cachant sous de fausses confessions une pensée de la généralité ou, au contraire, en dissimulant des aveux privés dans des dispositifs verbaux publics et faussement autotéliques. Comme la littérature au sens conservateur du terme, les espaces sociaux numériques, par blogs ou par flux, abandonnent, d’une manière plus ou moins tenue et maîtrisée, leurs textes au regard d’autrui en les publiant et acceptent les principes énonciatifs de la (non-)communication littéraire, son mélange de transitivité et d’intransitivité, de sincérité et de stratégie : dans les timelines organisées par le j’aime/je n’aime pas barthésien, confession pathétique et lucidité souveraine se confondent.

Ainsi, je ne pense pas que la créativité littéraire du web soit nécessairement à placer dans des entreprises d’avant garde à programme : les idéaux textuels auxquels pourrait laisser rêver Internet en tant que livre des livres ont été réalisés sur papier, en amont : les romans de Calvino ou de Cortázar et autres machines sont des monstres précurseurs de l’Internet, mais l’inventivité s’y joue à mon avis dans d’autres pratiques. Du point de vue du devenir des usages et de l’idée même de la littérature, l’heure des réseaux est celle d’une réévaluation des pouvoirs d’influence du style et de la rhétorique : en ligne, les multiples voix individuelles résonnent des échos d’un monde globalisé et traversé des constants soubresauts de l’actualité, mais existent, souvent hors de toute institution, par la force de leur individualité énonciative et stylistique, par la puissance et l’acuité de leurs options. Le réseau replace l’artisan de la langue et le manipulateur des symboles au centre de la cité virtuelle : dans le nouvel empire de la rhétorique que sont les réseaux, l’inventivité esthétique, l’humour, l’aptitude à produire des idées ou des formes pouvant se diffuser de manière virale, sont les instruments du pouvoir symbolique en ligne. Si l’on prend le mot dans son acception

[1] « Propositions pour une littérature inculte », La NRF, no 588, février 2009

[2] « L’histoire et moi », Inculte, no 11, septembre 2006

[3] Storytelling, La Découverte, 2007, p. 99-100

[4] Pour un humanisme numérique, Éd. du Seuil, 2010

[5] Soft Skull Press, 2011

[6] The Late American Novel , Soft Skull Press, 2011, p. 31-39

Bonjour,

L’internet fait partie de l’outil sur lequel on peut avoir accès à la littérature. Le choix va de soi.

J’ai trouvé votre billet intéressant surtout la première partie qui s’attache aux mouvements littéraires d’aujourd’hui qui sont autant de chapelles dont souvent seul un auteur en tire une renomée, un rayonnement : François Bon, Larnaudie, Chevillard… Sans remettre en cause ces mouvements et les personnes qui les portent, je m’interroge, car pour moi, nous sommes dans le même schéma que celui des mouvements plus anciens du type le nouveau roman chez Minuit. Une tradition française qui traverse les époques et survit sans mal à l’ère numérique. Affaire culturelle sans doute. J’écris et publie en numérique essentiellement, je m’aventure, je teste maisons dédition, auto-publication, blog, projets collectifs… J’apprends le terrain et ce que j’apprends ne ressemble pas tellement à ce que vous décrivez car les lecteurs ont changé dans les 50 dernières années. Comme vous le signalés, ils sont devenus aussi blogueurs, auteurs, partageurs…

Comment être écrivain 2.0 ? Je n’ai pas la réponse. Il n’y en peut-être pas. J’écris et utilise tous les outils et supports à ma disposition. Et il y en a de plus en plus… en ça je parlerai de révolution puisque les outils libèrent l’auteur de l’attente d’une acceptation. La liberté c’est toujours un peu bizarre quand on y a pas été habitué ! Bonne continuation.

@Chris Il existe plein de plateforme qui permettent d’écrire son propre livre numérique pour quelques dizaines d’euros.