Pensée philosophique et pensée scientifique

Indifférence réciproque, cohabitation pluridisciplinaire ou engagement interdisciplinaire ?

Vincent Citot, agrégé et Docteur en philosophie, directeur de la revue Le Philosophoire

[box type= »download »] Vous pouvez également consulter cet article en pdf – disponible ici en téléchargement

I- Les rapports de la philosophie à la science doivent se comprendre à partir de la genèse historique de ces disciplines

Pourquoi il revient à la science[1] de définir la philosophie

C’est une idée largement répandue chez les philosophes que la définition de la philosophie relève de leur compétence propre. « Qu’est-ce que la philosophie ? » serait une question éminemment philosophique. Les philosophes se sont toujours demandés quelle était la nature de leur réflexion, et y ont répondu en philosophant. De même, la religion a toujours prétendu définir elle-même sa nature profonde, en refusant que les historiens et sociologues des religions légifèrent sur son identité à sa place. On pourrait en dire autant des artistes, des moralistes, des juristes, des politiques, etc. : chacun s’estime spontanément le mieux placé pour penser ce qu’il fait. Mais comme ces disciplines sont à la fois théoriques et normatives (il y a des valeurs religieuses, morales, esthétiques, politiques), l’internalisation disciplinaire des questions de définition aboutit à la pluralité des engagements et des opinions. En effet, quand la visée normative se joint au propos descriptif, la réflexion prend tendanciellement un caractère personnel. La tentation est grande de définir une discipline en général à partir de l’usage que l’on en fait soi-même. L’essence de la pensée et de la pratique politique/artistique/juridique est conçue différemment selon les engagements politiques/artistiques/juridiques singuliers de celui qui se charge de la déterminer. De même, le philosophe a tendance à ériger (souvent inconsciemment) sa philosophie comme norme et définition de la philosophie. Au lieu de penser ce qu’est la philosophie, il cherche ce qu’elle devrait être ou ce qu’il voudrait qu’elle fût. En effet, comme nous le verrons, l’acte de philosopher engage, de près ou de loin, une dimension normative. La conséquence est qu’il y a presque autant de définitions de la religion que de religions, de définition de l’art qu’il y a de courants artistiques, de définition de la philosophie qu’il y a d’écoles philosophiques : l’internalisme méthodologique débouche sur la dispersion et la confusion.

En revanche, il n’y a pas autant de définitions de la science qu’il y a de programmes de recherche scientifiques. La raison de cette singularité est que, contrairement aux disciplines cognitivo-normatives, la science restreint son ambition à l’étude des faits et des lois : elle n’a pas d’autre ambition que de connaître. Si donc nous cherchons à connaître l’identité de la religion, de la politique, de l’art ou de la philosophie, il est peut-être plus raisonnable, plus instructif et moins naïf de demander à la science de la déterminer, plutôt que de collectionner les avis des religieux, des politiques, des artistes ou des philosophes. Cela n’allège pas la tâche intradisciplinaire d’énoncer ce que ces disciplines devraient être. D’une façon générale, le gain d’intelligibilité suppose un décentrement, une objectivation. C’est le meilleur moyen pour distinguer l’être du devoir-être.

En cherchant dans la science – l’histoire et la sociologie principalement – une définition de la philosophie, nous nous engageons déjà dans une certaine compréhension de leurs rapports. On peut donc légitimement se demander si cette méthode n’est pas circulaire et n’a pas toujours déjà présupposé ce qu’elle cherche à montrer, à savoir que le rapport de la philosophie à la science est asymétrique, au bénéfice de la science. Il nous semble qu’il s’agit moins d’un présupposé que d’une thèse instruite par l’expérience et la réflexion, et nous espérons que les lignes qui suivent livrent quelques arguments en ce sens. En outre, notre but n’est pas de dévaloriser la philosophie mais, tout au contraire, de la sauver dans ce qu’elle a de spécifique. Comme toute démarche philosophique, le présent travail tâche de penser ensemble vérité et valeur – il se demande notamment ce qu’est la philosophie et ce qu’elle devrait être. C’est au nom de sa propre exigence de vérité que la philosophie doit reconnaître les limites de l’entreprise d’autodéfinition ; c’est pour être fidèle à l’esprit critique bien compris que la philosophie doit s’autocritiquer. La reconnaissance par la philosophie de ses propres bornes n’est pas suicidaire, mais salvatrice.

La philosophie comme pensée religieuse rationalisée

Que nous apprend donc la science historique sur la philosophie et ses rapports avec la science en général ? Dans le champ des disciplines théoriques, c’est-à-dire des entreprises intellectuelles de recherche de vérités universelles, la pensée religieuse est première. Quand les hommes ont cherché les principes de la nature, les lois du monde, la place de l’homme dans ce monde, etc., ils ont commencé par penser religieusement (nous distinguons la pensée religieuse, qui est une doctrine, de la religion proprement dite, qui est un ensemble de pratiques associées aux croyances, aux normes et dogmes de la pensée religieuse[2]). Toute pensée religieuse propose une vision-du-monde d’une part, et une morale d’autre part : elle est à la fois explicative et normative.

Dans certaines sociétés, l’évolution des rapports socio-économiques, des mentalités et des besoins spirituels, a rendu les explications religieuses insuffisantes. C’est ainsi que dans l’Antiquité grecque, indienne, chinoise, romaine, puis dans la pensée arabo-musulmane et finalement dans la pensée européenne, il est apparu de plus en plus nécessaire de rationaliser la vision-du-monde religieuse. Non pour en finir avec la religion, mais, le plus souvent, pour la sauver. La pensée doit venir au secours d’une foi qui ne se soutient plus elle-même au sein d’une société complexe, individualisée et rationalisée – du fait d’une division et d’une spécialisation du travail –, et devant le développement de savoirs positifs. La philosophie est apparue, moins comme une antithèse de la religion, que comme une façon de perpétuer sa fonction intellectuelle et morale dans un monde nouveau. Ce monde plus technique, plus savant et plus urbanisé exige plus de rationalité. En Occident comme en Orient, la philosophie apparaît d’abord comme une pensée religieuse questionnée, réfléchie et rationalisée.

On retrouve donc dans la philosophie les deux fonctions essentielles de la pensée religieuse : expliquer le monde et donner à l’homme des règles de conduite. La philosophie associe une vision-du-monde à une sagesse, des valeurs cognitives à des valeurs morales ou existentielles. Si la philosophie a d’abord soutenu la pensée religieuse en la réformant, elle évolue ensuite vers une indépendance croissante, de sorte qu’elle finit souvent par l’affronter (et pas seulement en Occident). Mais quel que soit son degré d’autonomie, la philosophie a toujours cette double fonction d’expliquer le monde et de donner à l’homme des règles pour l’habiter au mieux. Elle est une pensée du monde et une pensée du rapport de l’homme au monde : tout en visant une certaine objectivité cognitive, le penseur ne saurait faire abstraction de sa condition existentielle.

L’apparition des sciences et ses conséquences sur la philosophie

La religion a dû déléguer à la philosophie une partie de sa fonction cognitive, puisqu’il est apparu nécessaire que la connaissance soit rationalisée pour être une connaissance authentique. Concomitamment, la pensée religieuse se replie de plus en plus sur ce qui lui revient en propre : la croyance, la foi, la révélation, les dogmes. La philosophie, qui s’est faite une spécialité de l’exercice de l’esprit critique et de la pensée rationnelle, laisse à la religion ses dogmes et ses mythes. En matière de connaissance, son autorité et son indépendance ne font que croître. En tant que discipline du savoir, elle est la « science ». Faut-il rappeler que toutes les sciences aujourd’hui autonomes étaient d’abord incluses dans la religion puis dans la philosophie, qui ont joui successivement du monopole du savoir ? Les différentes sciences naissantes n’étaient que des sous-parties de la philosophie : aucune contestation ne pouvait avoir de sens entre le tout et les parties.

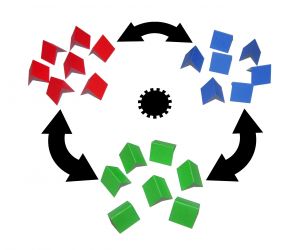

Mais petit à petit (à partir du XVIIe siècle en Europe), il est devenu clair que la science dispose de méthodes d’investigation spécifiques, qui tranchent avec les questions « métaphysiques ». Quand la science devient expérimentale, sa différence avec les questionnements spéculatifs devient patente. Le processus d’autonomisation des sciences positives par rapport à la pensée philosophique est en marche. Mais ce processus ne prend pas la tournure que les philosophes auraient pu espérer : voir les sciences s’autonomiser comme une mère admire ses enfants grandir tout en restant fidèles et reconnaissants. C’est bientôt contre la philosophie que la science doit gagner sa place dans le monde intellectuel. Comme la philosophie a fini par s’opposer à la religion, la science se pose en s’opposant à la philosophie. L’histoire noogénétique (l’histoire des formations spirituelles) est celle d’un matricide toujours recommencé.

Face aux amputations qu’elle a dû subir (l’autonomisation successive des différentes sciences), “la” philosophie a réagi au moins de trois façons. La première peut être dite “fair-play” : les philosophes se réjouissent de la bonne santé d’une science indépendante, car leur souci de voir les connaissances s’accroître est plus fort que les jalousies et les querelles académiques – l’humanisme transcende le chauvinisme disciplinaire. La deuxième réaction marque une position intermédiaire : les philosophes abandonnent à la science la connaissance positive mais cherchent en quelque sorte à “sauver les meubles” : si la philosophie n’est plus la discipline du savoir, au moins restera-t-elle celle qui fonde les savoirs. Elle demeure légitime – et même dominatrice – en se faisant discipline du “fondement”. Aux sciences particulières reviennent les savoirs particuliers, mais la philosophie seule pourrait penser le savoir dans toute sa généralité et dans ses conditions de possibilité – et donc établir une « théorie de la connaissance ». La troisième réaction est une réaction de défense qui peut prendre l’aspect d’un anti-scientisme militant. La philosophie résiste, se cabre, devient proprement réactionnaire (par rapport au mouvement de l’histoire qui voit s’épanouir les différentes sciences).[3] On dissocie ce qui était auparavant complémentaire, et on promeut le sentiment contre la raison, l’existence contre le savoir, la beauté contre la vérité, la nature contre la technique et la philosophie contre la science.

Quand le modèle de rigueur scientifique a fini par s’imposer dans les esprits et dans l’institution universitaire (vers la fin du XIXe siècle), une ultime réaction philosophique a consisté à inventer des “sciences philosophiques” dont le but implicite ou explicite est de concurrencer – et, pour certaines, de dominer – les sciences positives[4] : la psychologie philosophique (la « phénoménologie »[5]), l’anthropologie philosophique (l’« existentialisme », l’« herméneutique », le « structuralisme » et le « marxisme » dans leurs versions philosophiques), la linguistique et la logique philosophiques (le « positivisme logique », l’« empirisme logique », la « philosophie analytique », voire la « grammatologie »), l’histoire philosophique (le « matérialisme historique », la « dialectique », l’« archéologie », l’« histoire philosophique de la philosophie »[6]), la théorie de la connaissance philosophique (la « philosophie de l’esprit » et l’aspect philosophique des « sciences cognitives ») – liste non exhaustive. Aujourd’hui, ces écoles de pensées dominent largement le paysage philosophique.

Certaines de ces entreprises ont indéniablement permis d’enrichir la compréhension de l’homme, de sorte que la contre-offensive des philosophes a eu et a encore des effets réels dans le champ intellectuel. Mais quel que soit l’avenir des tentatives de conserver au sein de la philosophie une dimension cognitive, il faut reconnaître qu’aucune n’est parvenue à concurrencer sérieusement la science, et encore moins à s’y substituer. En lieu et place des procédures de vérification scientifique, le philosophe n’a pour lui que son génie propre, ce qui se révèle rarement suffisant sur le long terme pour faire progresser le savoir. Il n’est donc pas étonnant de constater que les diverses “sciences philosophiques” sont largement plus influencées par l’évolution des sciences proprement dites qu’elles n’ont déterminé celle-ci en retour. Pour ne prendre qu’un seul exemple : tandis que les progrès de la neurobiologie sont capitaux pour les « philosophes de la cognition », les doctrines de ces derniers n’ont guère d’effet sur la neurobiologie. En outre, ce n’est guère la philosophie qui rend féconde l’interdisciplinarité des « sciences cognitives ». Le philosophe cherchant à imiter la rigueur scientifique se condamne à une posture qui ressemble un peu à celle du mauvais élève “louchant” sur la copie de son camarade de classe, au lieu de réfléchir par lui-même au problème qui lui est soumis, avec ses moyens propres et en le reformulant à nouveaux frais. Après avoir été la science, puis l’avoir dominé, imité ou ignoré, la philosophie doit à présent s’en instruire – et cela sans renoncer à son ambition intellectuelle.

En effet, même si la philosophie devait céder de plus en plus de terrain face à la science, il lui reste tout de même la dimension axiologique à laquelle la science n’a pas d’accès direct, et sur laquelle bien des philosophes choisissent de se replier. La morale, le sens de la vie, le bonheur, la sagesse : voilà des objets dignes de penser, que la science ne pense pas, ou pense à sa manière (par des procédés d’objectivation, de quantification et de modélisation). La science, quelle que soit sa puissance présente et future, ne peut absorber complètement la philosophie. L’histoire noogénétique n’est pas celle d’un remplacement de la religion par la philosophie puis de la philosophie par la science : les trois disciplines ont vocation à cohabiter parce que, après certains ajustements, chacune peut trouver son domaine spécifique sur lequel aucune autre n’empiète.

Philosophie et science : rivalité ou complémentarité ?

Cet aperçu historique – qui peut être considéré comme une introduction à notre problème – permet de comprendre les enjeux des rapports de la philosophie à la science autonomisée. Sur le plan théorique, ce sont principalement des rapports de substitution et de contestation. Ils sont aussi conflictuels que ceux que la philosophie a entretenus historiquement avec la religion. L’époque actuelle cherche des relations plus pacifiques, et se demande s’il serait possible de mettre en place des collaborations interdisciplinaires entre la science et la philosophie. Autrement dit, après la relation d’identité (la science incluse dans la philosophie) puis de rivalité (la science contestant à la philosophie sa compétence en matière cognitive), on se demande si une relation de complémentarité est possible.

D’un point de vue historique, il est aussi incongru de demander une complémentarité entre la philosophie et la science qu’entre la religion et la philosophie. Peut-on imaginer un travail interdisciplinaire entre la religion et la philosophie, entre la religion et la science, entre des alchimistes et des chimistes, des astrologues et des astronomes ? On pressent que, si la science prétend dépasser la religion et la philosophie sur le terrain des connaissances, elle ne leur demandera pas de la compléter sous cet aspect.

Ceci dit, la religion et la philosophie ne se réduisent pas à leur caractère cognitif, puisqu’elles sont aussi pourvoyeuses de normes. Mais une nouvelle difficulté se présente s’il est question d’interdisciplinarité sur des problèmes aussi hétérogènes que les problèmes cognitifs et axiologiques. D’une façon générale, en effet, pour qu’une interdisciplinarité fasse sens, il faut que des disciplines indépendantes puissent travailler ensemble sur un problème commun. Nous devons donc au total nous poser principalement deux questions :

– La philosophie et la science ont-elles un intérêt à travailler ensemble sur les questions qui leur seraient communes ? (Partie II)

– Sur les questions qui ne le seraient pas, quelle forme de collaboration peut s’établir ? (Partie III)

Vous écrivez, incroyable, « Quand le modèle de rigueur scientifique a fini par s’imposer dans les esprits et dans l’institution universitaire (vers la fin du XIXe siècle) ». Et c’est qui Aristote?

Croyez-vous vraiment que les philosophes académiques ne savent pas dire ce qu’est la philo, ou qu’aveugles ils pratiquent sans savoir ce qu’ils font, ceci depuis les millénaires passés? Non mais croyez-vous que ces spécialistes s’occupent encore d’une définition aussi basique, sinon de ses applications, alors qu’elle a été donnée déjà et selon la même idée et en des termes adaptés depuis par exemple Parménide, Anaxagore ou Platon notamment République VIII: donner à voir, en conclusion ou en deuxième puissance, ce qui est donné à voir en première puissance?! Voyez, c’est encore cela, l’entendement kantien! Qu’il suffit de lire les titres des matières qui composent, disons une licence, sur lesquelles cette ambition d’ascension royale s’applique? Comment voulez-vous philosopher si les bases ne sont pas acquises? Croyez-vous vraiment que la philo académique se réinvente à chaque auteur?

Les philosophes se sont toujours demandés. Énorme faute qui en dit long… Demandé…SANS. « S »!

Je croyais qu’il s’était écrit quelques livres depuis Auguste Comte, j’ai dû me tromper. Mon pauvre ami il y a belle lurette que la notion de « science » a explosé ,en faire un concept rigide comme vous le faites est étonnant: lisez un peu, je ne sais pas , Canguilhem c’est un minimum, puis Bruno Latour, commencez par « La vie de laboratoire » puis vous finirez bien par tomber sur un livre de Ellul. La science ne se vit plus ne se construit plus,ne s’élabore plus en vase clôt depuis très longtemps depuis au moins 70 ans, la « science » est en interaction permanente avec la société et croire comme vous le faites qu’elle serait un pur savoir est une illusion grave. Lisez Canguilhem au moins c’est le premier à l’avoir montré

Pardonnez moi Coursier mais « demandés » prend bien un s puisqu’il s’accorde avec les philosophes l’auxiliaire utilisé étant l’auxiliaire être. Avant de reprendre les autres, veillez à vérifier ce que vous affirmez.

Cordialement.

Le philosophe est un scientifique, mais le scientifique n’est pas forcément philosophe.

Pour moi est « scientifique » l’homme de science qui cherche coûte que coûte à augmenter les connaissances que nous avons sur le monde.

Le philosophe est scientifique dans le sens où il cherche à comprendre le monde mais pas coûte que coûte.

En gros est philosophe un bon scientifique, et simplement scientifique un scientifique pas bon.

Bonjour,

Peut-être ceci pourrait-il vous intéresser.

https://www.youtube.com/watch?v=kBCDU_PnavQ

Cordialement

Désolé, Théodore, mais « demandé » ne doit pas prendre de « s ». En effet, le pronom « se » n’est pas complément d’objet direct, mais indirect. « Les philosophes ont toujours demandé à eux-mêmes ». Règle de grammaire indiscutable que vous semblez avoir oubliée et qui rend inapproprié, ou même comique votre désir de vouloir donner des leçons syntaxiques à Coursier… Mais tout cela est secondaire et je remercie Monsieur Citot de cette belle étude.