Expériences esthétique et psychédélique, hypnose.

Expériences esthétique et psychédélique, hypnose. Les états modifiés de conscience, entre neuroscience et philosophie

Pierre-Louis Patoine. Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Dossier « Repenser l’interdisciplinarité entre esthétique et neurosciences cognitives », coordonné par Donna Jung et Bruno Trentini.

Résumé

Cet article propose de comparer la contemplation esthétique, l’expérience psychédélique et l’hypnose, telles qu’elles sont étudiées par les neurosciences cognitives, évoquées dans les réflexions littéraires et philosophiques de James Joyce, William James et Aldous Huxley, et mises en jeu dans les quelques dispositifs artistiques qui nous serviront d’exemples. Nous verrons que ces trois états modifiés de conscience libèrent la perception des exigences de l’action utile. Une partie de leur attrait provient peut-être de ce découplage.

Mots-clés: Expérience esthétique ; expérience psychédélique ; hypnose ; états modifiés de conscience ; neurosciences

Abstract

This article compares aesthetic contemplation, psychedelic experience and hypnosis, in an interdisciplinary perspective combining cognitive neuroscience with the literary and philosophical reflections of James Joyce, William James and Aldous Huxley. Through these, and the discussion of a few artistic examples, we examine a modality shared by these altered states of consciousness in their inflection of attention: the freeing of perception from the demands of efficient action. Their value might well reside in such dissociation.

Keywords: Aesthetic experience; psychedelic experience; hypnosis; altered states of consciousness; neuroscience

Introduction

Qu’ont en commun la contemplation esthétique, la transe hypnotique et l’expérience psychédélique ? Nous développerons ici l’hypothèse que, chacun à leur manière, ces trois états de conscience libèrent la perception des exigences de l’action utile. Cette hypothèse n’est pas nouvelle, et nous verrons que certains de ses aspects ont été formulés par James Joyce, William James et Aldous Huxley. Nous ferons ici dialoguer ces formulations littéraires et philosophiques avec les résultats de recherches menées ces dernières années en neurosciences cognitives sur les états hypnotiques et psychédéliques, ainsi qu’avec de brèves analyses d’œuvres artistiques (Dennis Cooper, LaBruce, Dalí, Heda).

Les pionniers de la neuroesthétique ont fait le pari qu’en étudiant de manière limitée et contrôlée l’activité cérébrale, les neurosciences pouvaient nous permettre de revisiter des problèmes classiques de l’esthétique. Par exemple, dès les années 1990, Semir Zeki cherche à élucider les corrélats neuraux de notre expérience de la beauté des arts visuels, prolongeant ainsi ses contributions décisives à la neurologie de la vision[1]. Publié en 1999, Inner Vision[2] constitue un premier compte-rendu de ces travaux qui, poursuivis dans les décennies suivantes, se sont notamment penchés sur la manière dont les mathématiciens perçoivent la beauté des équations[3]. La question d’esthétique que nous revisiterons ici n’est cependant pas celle du beau, mais celle de la relation entre expérience esthétique et ivresse. Pensée dès l’Antiquité grecque[4], cette relation se constitue en topos philosophique au XIXe siècle, en particulier avec Nietzsche, qui considère ainsi la contemplation esthétique sous l’angle de ses « conditions physiologiques[5] », l’amenant sur un terrain que les neurosciences sont aujourd’hui à même de cartographier.

Les pionniers de la neuroesthétique ont fait le pari qu’en étudiant de manière limitée et contrôlée l’activité cérébrale, les neurosciences pouvaient nous permettre de revisiter des problèmes classiques de l’esthétique. Par exemple, dès les années 1990, Semir Zeki cherche à élucider les corrélats neuraux de notre expérience de la beauté des arts visuels, prolongeant ainsi ses contributions décisives à la neurologie de la vision[1]. Publié en 1999, Inner Vision[2] constitue un premier compte-rendu de ces travaux qui, poursuivis dans les décennies suivantes, se sont notamment penchés sur la manière dont les mathématiciens perçoivent la beauté des équations[3]. La question d’esthétique que nous revisiterons ici n’est cependant pas celle du beau, mais celle de la relation entre expérience esthétique et ivresse. Pensée dès l’Antiquité grecque[4], cette relation se constitue en topos philosophique au XIXe siècle, en particulier avec Nietzsche, qui considère ainsi la contemplation esthétique sous l’angle de ses « conditions physiologiques[5] », l’amenant sur un terrain que les neurosciences sont aujourd’hui à même de cartographier.

Notre enquête arpente ce terrain physiologique, bien qu’elle substitue à la notion d’ivresse celles, plus spécifiques, des états de conscience hypnotiques et psychédéliques (ce dernier terme est inventé par le psychiatre britannique Humphrey Osmond, qui écrit, dans une lettre à Aldous Huxley datée de 1956 : « Pour déchiffrer l’enfer ou pour s’envoler angélique, prenez une simple pincée de Psychédélique[6] » ; le terme désigne les hallucinogènes sérotoninergiques tels que la psilocybine, le LSD, l’ayahuasca ou la mescaline[7]). Nous défendrons ici l’hypothèse qu’une même configuration perceptivo-cognitive caractérise ces états modifiés de conscience et l’expérience esthétique, que nous définissons, avec Jean-Marie Schaeffer, comme « une expérience attentionnelle exploitant nos ressources cognitives et émotives communes, mais les infléchissant d’une manière caractéristique[8] ». Notre objectif sera de définir cette inflexion qui caractérise l’attention dans l’expérience esthétique en montrant ce qu’elle partage avec ses « cousines » hypnotiques et psychédéliques : le découplage de la perception et de l’action. Cette comparaison s’envisage dans la mesure où l’expérience esthétique exploite « nos ressources cognitives et émotives communes » (amenant Schaeffer à noter sa ressemblance, malgré « leurs grandes différences de contenu et d’enjeu », avec l’expérience méditative du bouddhisme zen[9]). Nous spécifierons donc les modalités de ce découplage de la perception et de l’action, tel qu’il se manifeste dans les trois états attentionnels qui nous intéressent, en sériant des observations convergentes venues de la psychologie cognitive et de chantiers littéraires et philosophiques.

Il peut être utile, avant même de nous lancer dans ce travail comparatif, d’évoquer le principe général du découplage de la perception et de l’action qu’opère la situation esthétique. Apercevoir un tigre sur un écran de cinéma ne nous demande pas d’agir pour notre survie. Nulle réponse combat-fuite (nul fight-or-flight) ne vient réordonner notre perception de ce tigre, qui peut alors devenir objet de contemplation. Nous verrons ainsi que, si l’action demande à l’organisme de discriminer et de hiérarchiser les formes utiles que sa perception détecte au sein de son environnement, la contemplation esthétique ouvre au contraire vers un mode perceptif non-hiérarchisant, où les sensations sont acceptées avec équanimité, formant une surface dégagée de ses valeurs motivationnelles ; où le désir et le dégoût, les attractions et les répulsions, normalement associées aux perceptions, sont atténuées. Aux antipodes des exigences de la survie, l’attitude esthétique se rapprocherait ainsi des états hypnotiques et psychédéliques actuellement étudiés par les neurosciences, en permettant de transcender momentanément des manières d’être-au-monde attachées à l’action efficace. En ce sens, cette attitude revêt un caractère anti-utilitaire qui contrecarre les styles cognitifs et attentionnels promus par l’ordre néolibéral, industrieux et compétitif. Nous conclurons en spéculant sur les bénéfices potentiels d’une telle opposition.

I. L’attitude esthétique, ou comment échapper à l’utilité biologique

Débutons notre parcours avec l’écrivain irlandais James Joyce, qui nous propose, à travers Stephen Dedalus, le personnage principal du Portrait de l’artiste en jeune homme, une théorie de l’attitude esthétique comme « arrêt », ou suspension. Dialoguant avec son ami Lynch à la fin du roman, et ayant atteint une certaine maturité en tant que jeune poète, Stephen définit l’art comme une sortie hors de la vie motivationnelle, celle des attraits et des répulsions :

Les sentiments suscités par l’art inapproprié sont cinétiques, désir ou dégoût. Le désir nous pousse à posséder, à approcher quelque chose ; le dégoût nous pousse à abandonner, à repousser quelque chose. Les arts qui excitent ces sentiments, arts pornographiques ou didactiques, sont donc inappropriés. L’émotion esthétique (j’utilise un terme général) est donc statique. L’esprit est arrêté et élevé au-dessus du désir et du dégoût.[10]

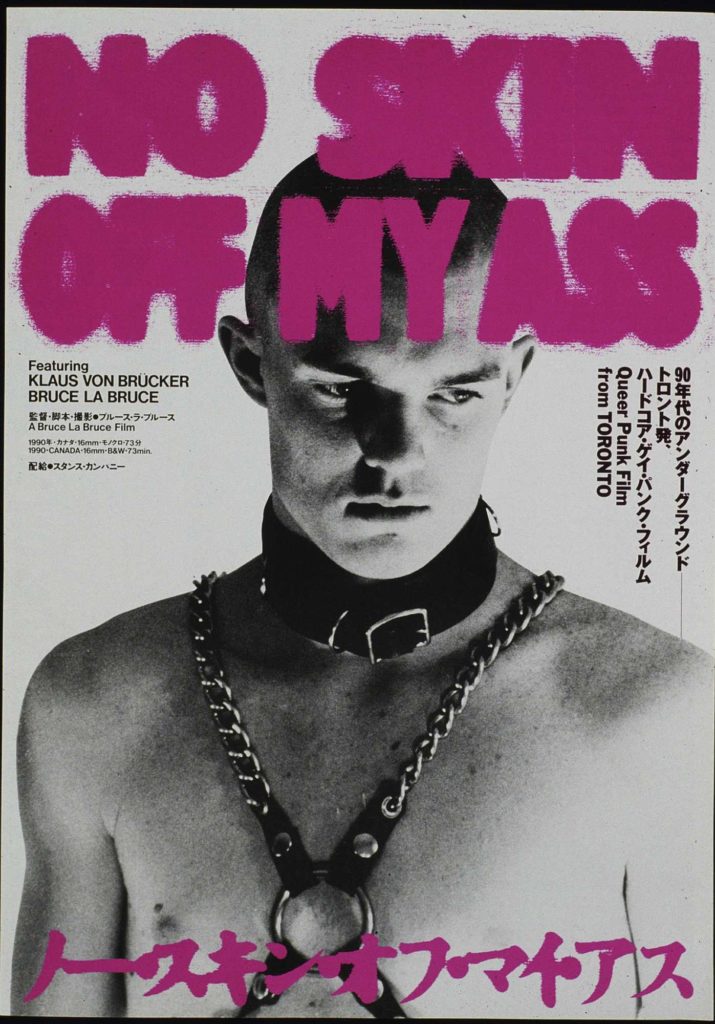

Pour Stephen, cette suspension est due au « rythme de la beauté » qui résulterait des relations que la perception esthétique établit entre le tout de l’œuvre et ses parties, et entre ces parties elles-mêmes[11]. Ce jeu formel et relationnel préviendrait l’art « véritable » de susciter désir ou dégoût. On peut critiquer cette théorie qui condamne de facto les genres excitant « exagérément » le désir ou le dégoût (cinémas d’horreur ou pornographique, par exemple ; voir au sujet de ces body genres l’analyse de Linda Williams[12]). Malgré cela, la théorie de Stephen nous intéresse, car elle nous rappelle que c’est le dispositif spécifique de l’œuvre d’art, ses qualités plastiques et les relations qui s’établissent entre ses différentes parties (donc au sein de son plan de composition[13]) qui permettent d’arracher le spectateur à la sphère motivationnelle, qui est aussi la sphère de l’utilité biologique : fuir ou s’accoupler (nous reviendrons sur ce point plus bas, avec Huxley). Ce modèle permet de caractériser le travail d’artistes souvent qualifiés de pornographiques, mais qui proposent des expériences clairement esthétiques ; pensons à l’écrivain américain Dennis Cooper (notamment Try 1994, Guide 1997, et The Sluts 2004) ou au cinéaste canadien Bruce LaBruce (notamment No Skin Off My Ass 1993, Hustler White 1996, et Skin Flick 1999), chez qui la mise en avant d’un style réoriente la charge érotique de scènes sexuelles propres à susciter le désir du lecteur ou du spectateur.

Il serait trop long d’entrer dans une analyse détaillée de ces œuvres mais, de manière générale, chez Cooper, la présence de narrateurs bavards commentant leur propre récit, la prolifération des adverbes imprécis (whoever, whatever, yeah okay, thing is…), l’insertion de média hétérogènes au sein du texte (paroles de chansons, extraits de forums web…), la complexification et l’offuscation des structures narratives, entre autres stratégies, participent à une mise en évidence du caractère artefactuel de l’œuvre qui sollicite l’intellect du lecteur et trouble sa soif de sensations. Chez Bruce LaBruce, dont le projet queer punk partage de nombreux motifs avec l’œuvre de Cooper, le dispositif stylistique repose notamment sur une reprise des codes visuels du fanzine punk, des passages brusques de la couleur au noir et blanc, des bandes sons rock recouvrant parfois les dialogues, un mélange des conventions de la fiction et du documentaire « gonzo », et une approche « guérilla » du jeu d’acteur et de la réalisation en général. Ces stratégies rendent visibles la composition artistique, au détriment du « contenu » pornographique. Si les romans de Cooper et les films de LaBruce tendent à provoquer désir ou dégoût (qui lient la perception à une action potentielle), ces attractions/répulsions sont partiellement suspendues par le « rythme de la beauté », par ce rapport qui s’établit, dans la contemplation esthétique, entre les différentes dimensions de leurs œuvres. De manière générale, on pourrait considérer que le dispositif stylistique ou compositionnel fait sortir la représentation artistique de la sphère motivationnelle, nous autorisant à contempler un tigre filmique sans le fuir, et dissociant ainsi perception et action.

Il serait trop long d’entrer dans une analyse détaillée de ces œuvres mais, de manière générale, chez Cooper, la présence de narrateurs bavards commentant leur propre récit, la prolifération des adverbes imprécis (whoever, whatever, yeah okay, thing is…), l’insertion de média hétérogènes au sein du texte (paroles de chansons, extraits de forums web…), la complexification et l’offuscation des structures narratives, entre autres stratégies, participent à une mise en évidence du caractère artefactuel de l’œuvre qui sollicite l’intellect du lecteur et trouble sa soif de sensations. Chez Bruce LaBruce, dont le projet queer punk partage de nombreux motifs avec l’œuvre de Cooper, le dispositif stylistique repose notamment sur une reprise des codes visuels du fanzine punk, des passages brusques de la couleur au noir et blanc, des bandes sons rock recouvrant parfois les dialogues, un mélange des conventions de la fiction et du documentaire « gonzo », et une approche « guérilla » du jeu d’acteur et de la réalisation en général. Ces stratégies rendent visibles la composition artistique, au détriment du « contenu » pornographique. Si les romans de Cooper et les films de LaBruce tendent à provoquer désir ou dégoût (qui lient la perception à une action potentielle), ces attractions/répulsions sont partiellement suspendues par le « rythme de la beauté », par ce rapport qui s’établit, dans la contemplation esthétique, entre les différentes dimensions de leurs œuvres. De manière générale, on pourrait considérer que le dispositif stylistique ou compositionnel fait sortir la représentation artistique de la sphère motivationnelle, nous autorisant à contempler un tigre filmique sans le fuir, et dissociant ainsi perception et action.

Il ne faudrait cependant pas penser que cette sortie vide l’expérience esthétique de tout mouvement. Si, pour Stephen Dedalus, l’émotion esthétique est de nature statique, elle reste tributaire du « rythme de la beauté ». Ce paradoxe est reformulé par le philosophe Pietro Montani dans Bioesthétique, où il s’inspire des réflexions de Schiller pour expliquer que l’art doit nous laisser équanimes, dans « un état de potentialisation libre et réciproque des facultés […] qui prend la forme d’un mouvement maximal au sein d’un calme maximal[14] ». Cette potentialisation libre des facultés (et notamment des facultés perceptives libérées des exigences de l’action utile) semble correspondre à la posture contradictoire du lecteur ou du spectateur : d’une part, celui-ci reste plutôt immobile et paraît être d’un calme maximal ; d’autre part, il est bouleversé par l’œuvre d’art, et les travaux sur la cognition incarnée (paradigme des sciences cognitives qui étudie la pensée en tant qu’elle émerge des interactions entre un organisme et son environnement ; pour un compte-rendu récent des recherches menées dans cette perspective, voir Dokic et Perrin[15]) nous ont montré que ce bouleversement repose sur la simulation neurophysiologique d’émotions, de sensations et de mouvements musculaires, qui accèdent ou non à la conscience[16]. Ces simulations nous permettent notamment de comprendre l’œuvre en imitant, avec notre corps empathique, sensible et moteur, certains de ses aspects : regarder des mouvements de danse déclenche – surtout chez les spectateurs eux-mêmes habitués à exécuter ces mouvements – des simulations pré-motrices spécifiques[17]. Cela est également vrai pour les représentations écrites d’action, telles que « Pablo donne un coup de pied au ballon[18] ». Ces simulations nous font vivre ce que l’œuvre représente – elles participent de ce « mouvement maximal » évoqué par Montani – mais cette expérience bouleversante de la représentation est « calmée » par le plan de composition de l’œuvre, par le « rythme de sa beauté ». Libéré des exigences de la survie, le corps du spectateur ou du lecteur se laisse ainsi aller à toute sortes d’agitations « inutiles[19] » : nous sommes attirés par la beauté du David de Michel-Ange, contents de résonner avec sa posture olympienne ; à l’inverse, la souffrance du Laocoon nous repousse, nous craignons de partager physiquement sa douleur, mais ces expériences cinétiques (pour reprendre le terme de Joyce) sont détachées des exigences de l’action utile par la situation artistique, et tout particulièrement par la composition (les qualités plastiques, géométriques, anatomiques, dramatiques…) de ces œuvres.

II. Contemplation esthétique et hypnose

Cette disposition paradoxale nous invite à considérer l’expérience esthétique non pas uniquement en termes de contenus de conscience (sensations de bleu procurées par un tableau d’Yves Klein, émotions générées par un récit…), mais également comme un certain état de conscience (attention concentrée, éveil, absorption, demi-sommeil, ivresse…) et plus précisément comme un état modifié de conscience qui module ces contenus. C’est l’hypothèse qu’émet la neurologue Marie-Noëlle Metz-Lutz[20] après avoir étudié, avec son équipe de l’université de Strasbourg, les réponses cérébrales et cardiaques à une représentation théâtrale (lors des expériences, un comédien invité au laboratoire performait le monologue dramatique Onysos le furieux, de Laurent Gaudé). Ce dispositif visait à clarifier les mécanismes de l’adhésion à la fiction[21]. Contrairement à leurs attentes, les neurologues ont constaté un important ralentissement de la variabilité de fréquence cardiaque (VFC, qui typiquement augmente lors d’expériences émotionnelles), ralentissement corrélé aux moments d’absorption les plus intenses des spectateurs dans la performance théâtrale. Cette diminution de la VFC a été accompagnée d’une désactivation significative du précunéus (circonvolution de la face interne du lobe pariétal, notamment impliqué dans l’attribution d’émotions au soi et à autrui, et dans l’assignation d’un point de vue au soi). Cette absence d’activité au niveau du précunéus étant une caractéristique métabolique fondamentale de l’état hypnotique[22], Metz-Lutz propose de considérer l’état d’absorption caractéristique de nombreuses situations esthétiques comme un état modifié de conscience proche de l’hypnose, dans lequel les émotions vécues subjectivement ne viennent pas perturber la fréquence cardiaque[23]. La situation théâtrale semble donc dissocier ces émotions de l’activation physiologique qui l’accompagne normalement et qui permet de mobiliser les ressources nécessaires à une réaction judicieuse (telle que le combat ou la fuite). Comme le suggère la désactivation du précunéus qui accompagne la diminution de la VFC, cette dissociation pourrait être due à la suspension de l’attribution de ces émotions au soi. Ce que Stephen Dedalus nomme « art approprié » permettrait ainsi de faire des expériences sensorielles et émotionnelles dans un « calme maximal » qui correspond à cette régularité cardiaque observée par Metz-Lutz et ses collègues.

Nous pouvons préciser cette notion de calme maximal en revenant à une conception de l’expérience esthétique comme sortie de la sphère motivationnelle, que nous retrouvons en comparant à nouveau cette expérience à celle de l’hypnose. Dans leur étude neurologique des états hypnotiques, Demertzi et ses collègues[24] notent en effet que ces états diminueraient la tendance à juger et à censurer les informations entrantes (perçues) et les pensées endogènes. Cette diminution a été étudiée plus en détail par Egner et son équipe[25], qui montrent que, chez les individus hautement susceptibles, la résolution, sous hypnose, d’une tâche de Stroop, est plus lente (classiques de la psychologie cognitive, les tâches de Stroop demandent au sujet de filtrer l’information non pertinente ; par exemple pour identifier la couleur des lettres du mot BLEU écrit en lettres rouges (conflit) ou bleues (pas de conflit). Sous hypnose, il devient plus difficile pour ces sujets de résoudre le conflit entre modalités (couleur perçue et lue), et on pourrait donc croire qu’ils n’arrivent plus à hiérarchiser efficacement ces informations en fonction d’une tâche à accomplir, mais les reçoivent « sur un pied d’égalité ». Selon les auteurs, ces résultats peuvent être corrélés à une augmentation de l’activité dans le cortex cingulaire antérieur (notamment impliqué dans la détection de conflits cognitifs), mais pas dans le cortex frontal inférieur gauche, zone associée au contrôle cognitif (défini ci-dessous). Cette absence de l’augmentation normalement attendue du cortex frontal suggère aux chercheurs que l’hypnose crée une dissociation fonctionnelle entre deux fonctions cognitives qui sont normalement étroitement liées : la détection d’informations conflictuelles (conflict monitoring) et le contrôle cognitif (cognitive control). Mushtak, Bland et Schaeffer[26] définissent le contrôle cognitif, ou « fonction exécutive » comme une catégorie de processus descendants (top-down) qui sont mis en œuvre lorsque l’action automatique n’est pas suffisante pour produire une action adaptée à un environnement (par exemple, conduire pour la première fois du côté gauche de la route désarçonne les automatismes d’un conducteur européen et demande un effort attentionnel délibéré). Le contrôle cognitif mobilise ainsi l’attention consciente afin d’atteindre un but, telle que la résolution d’une tâche de Stroop, ou d’une rivalité perceptive. Peint par Salvador Dalí en 1940, le Marché d’esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire met en scène une telle rivalité, puisque notre perception hésite entre la scène du marché et le visage blanc de Voltaire, qui se détache de l’arrière-plan :

Dans une situation de survie, une telle rivalité perceptive devrait être résolue (par exemple afin de détecter efficacement un prédateur camouflé), mais dans la contemplation esthétique, la perception, découplée de la nécessité d’agir, peut accueillir simultanément des formes ambiguës, tout comme les sujets sous hypnose d’Egner qui négligent la tâche qu’on leur assigne et ne traitent plus de manière hiérarchique les informations sémantique (sens du mot BLEU) et perceptuelle (couleur rouge des lettres). La composition de la toile de Dalí nous invite à cette perception sans décision (ni jugement, ni censure), alors que notre regard suit celui de la jeune femme qui ouvre le tableau, tout à gauche et à l’avant-plan, balaie la scène centrale ambiguë, avant de se buter à ce bras tendu, à cette main qui pointe vers la gauche et nous renvoie au visage de Voltaire/aux deux femmes en noir. Peut-être ce parcours récursif nous invite-t-il à entraîner notre regard à voir simultanément ces deux formes concurrentes, tout comme le titre du tableau (Marché d’esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire) nous invite à penser ensemble les positions parfois contradictoires que le philosophe a pu prendre face au servage en Europe et à la traite négrière dans les colonies.

L’expérience esthétique, ici, apparaît bien comme un espace où des informations conflictuelles peuvent coexister, sans que ce conflit ne doive être résolu par une décision attentionnelle délibérée prise via le contrôle cognitif. En cela, elle se rapproche de l’état hypnotique, qui dissocie la détection d’informations conflictuelles et le contrôle cognitif. Contemplant la toile de Dalí, nous ne sommes pas forcés de résoudre l’ambiguïté pour agir efficacement, et pouvons jouir de la « potentialisation libre et réciproque des facultés » évoquée plus haut par Montani. Au regard de cette inflexion commune que donnent à l’attention l’hypnose et la contemplation esthétique, il n’est pas étonnant que Josephine Hilgard[27], psychologue pionnière des études sur l’hypnose, observe que la susceptibilité hypnotique soit étroitement corrélée à la capacité d’un individu à s’absorber dans des pratiques exigeant imagination et sensibilité : lire un roman, écouter de la musique ou avoir une expérience esthétique de la nature, par exemple. Nous verrons maintenant qu’il est possible de comparer la posture esthétique non seulement à l’hypnose, mais aussi à certaines formes d’intoxication comme l’ivresse et l’expérience psychédélique, qui semblent également atténuer notre capacité à filtrer les informations non-pertinentes.

III. Contemplation esthétique et intoxication

Dans Les Variétés de l’expérience religieuse, le grand psychologue américain William James écrit en effet : « La sobriété diminue, discrimine et dit non ; l’ivresse agrandit, unit et dit oui. Elle est en fait le grand stimulant de la fonction Oui chez l’homme. […] Pour le pauvre et l’illettré, elle tient lieu des concerts symphoniques et de la littérature[28]. » On voit ici que, pour James, l’ivresse, à l’instar « des concerts symphoniques et de la littérature », permettrait de contrecarrer les mécanismes de discrimination qui réduisent le réel. En activant la « fonction Oui », elle entraînerait une dilatation de l’expérience vitale ainsi qu’un sentiment d’union presque mystique avec le monde. Cette méditation psychopharmacologique ne concerne pas que l’alcool, mais accompagne en fait la description que fait James de ses expérimentations avec le protoxyde d’azote, qu’il essaie à plusieurs reprises à la fin du XIXe siècle. Découvert en 1772 par Joseph Priestley[29], le protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, trouve un usage récréatif dès la fin du XVIIIe siècle et sera utilisé notamment par des écrivains comme Samuel Taylor Coleridge et Oscar Wilde[30]. Ce gaz euphorisant, qui perturbe légèrement la perception, convaincra James de l’importance des états modifiés de conscience, qui promeuvent la réconciliation et le sentiment d’unité. Il écrit en effet, à la suite du commentaire sur la sobriété et l’ivresse précédemment cité :

Réfléchissant à mes propres expériences [avec le protoxyde d’azote], elles convergent toutes vers une sorte d’intuition à laquelle je ne peux m’empêcher d’attribuer quelque signification métaphysique. La clé de voûte de cette signification est invariablement la réconciliation[31].

Cette réconciliation nous rappelle la « fonction Oui » que James associe à l’ivresse comme aux expériences musicales et littéraires. En suspendant le jugement et la censure « qui discriminent et disent non », elle abolit momentanément les mécanismes de filtrage qui réduisent le monde à des formes permettant l’action utile et soumises à un ordre motivationnel (désir ou dégoût) qui hiérarchise nos sensations, et résout les ambiguïtés que notre environnement recèle.

À quels principes cette abolition obéit-elle ? Nous allons maintenant considérer cette question, afin de mieux comprendre l’expérience psychédélique et, à travers celle-ci, l’expérience esthétique avec laquelle nous la comparons, suivant et élargissant l’intuition de James à propos de l’ivresse. Cette intuition est développée par Aldous Huxley, dans un discours donné en 1956 lors d’une conférence de psychopharmacologie consacrée à un nouveau tranquillisant, le méprobamate. Dans ce discours, intitulé « Histoire de la tension », Huxley – qui explore alors les effets de la mescaline depuis une première expérience, en mai 1953, en compagnie de Humphry Osmond – affirme :

Pour l’alcoolique comme pour le mystique, il y a une ouverture des portes, un outrepassement de ce que j’ai appelé la valve cérébrale de réduction, la fonction normale du cerveau qui limite nos processus mentaux à la conscience, la plupart du temps, de ce qui est utile biologiquement[32].

Huxley reprend ici l’idée que certains états modifiés de conscience permettent d’outrepasser la réduction de notre expérience, pour préciser que cette réduction obéit au principe de l’utilité biologique (qui, rappelons-le, définit la sphère motivationnelle, celles des émotions « cinétiques » évoquées par Stephen Dedalus à propos de l’art « inapproprié »).

Cette transgression des règles de l’utilité biologique implique un aplatissement, une dé-hiérarchisation de la perception que nous avons déjà rencontré avec l’hypnose, qui ralentit la résolution des conflits cognitifs (par exemple face à une tâche de Stroop) ou celle des rivalités perceptives (par exemple face au tableau de Dalí), c’est-à-dire qui accueille sur un pied d’égalité toutes sortes d’informations. Lors de l’expérience psychédélique, cette dé-hiérarchisation établit notamment une équivalence partielle entre les perceptions répondant aux stimuli externes et celles qui sont générées de manière endogène. Le psychopharmacologue de l’université de Californie à Los Angeles, Ronald K. Siegel, décrit ainsi un des tests qu’il effectue avec ses « psychonautes » expérimentant avec des hallucinogènes :

Maintenant au sommet de leur intoxication, les psychonautes pouvaient faire l’expérience de la nature épatante du voyage psychédélique. Non seulement y avait-il des visions à contempler, mais chaque système sensoriel était bombardé de stimuli intensifiés, alors que le mécanisme cérébral filtrant l’information était temporairement inhibé par les drogues[33].

Comme Huxley et James, Siegel suggère ici que la drogue inhibe les mécanismes de filtrage et d’organisation de l’information, ouvrant les portes de la perception aux stimuli inutiles, et mettant sur un même pied d’égalité stimuli en provenance du monde extérieur (« stimuli intensifiés », nous y reviendrons) et stimuli générés à l’interne par le système nerveux (« des visions à contempler »). L’importance que prennent les stimuli endogènes face à l’affaiblissement du mécanisme de filtrage attentionnel rend en quelque sorte perceptible, pour le sujet intoxiqué, son propre fonctionnement perceptivo-cognitif (d’où l’étymologie de « psychédélique » : qui révèle la psyché). Cette inflexion de l’attention est également notée par Siegel, qui remarque son inadéquation avec les exigences de l’action efficace :

Il n’y a pas de doute quant au caractère dysfonctionnel des comportements sous hallucinogènes. […] La concentration sur les aspects expérientiels de l’intoxication hallucinogénique se fait toujours aux dépens de la capacité à gérer les demandes des comportements perceptivo-moteurs dans le monde réel[34].

Pour le psychopharmacologue, c’est donc notamment la « concentration sur les aspects expérientiels de l’intoxication hallucinogénique », c’est-à-dire l’attention portée à l’altération des processus perceptivo-cognitifs (dont fait partie l’attention elle-même), qui vient perturber l’efficacité du comportement lors de l’expérience psychédélique. Or, cette attention autotélique (se prenant elle-même comme objet) caractérise également la contemplation esthétique[35] qui, face à un dispositif artistique, n’est pas seulement emportée par des sensations variées, mais renvoyée à sa propre appréciation de ce dispositif artefactuel. Notons au passage qu’une des caractéristiques principales des psychédéliques (hallucinogènes sérotoninergiques), qui les distingue de leurs confrères anticholinergiques tel que le datura, est justement de préserver, au cœur même de l’hallucination, la conscience du caractère artificiel (donc, en quelque sorte, artistique, construit) de l’expérience[36]. C’est sur cette double conscience que repose la qualité autotélique de l’expérience psychédélique (puisque la conscience est libre d’apprécier sa propre modification) sur laquelle s’appuie son usage récréatif.

Nous verrons dans un instant que le caractère autotélique de l’expérience psychédélique ne constitue pas la raison unique de son opposition à l’action utile et efficace. Mais notons auparavant que cette inutilité a également été attribuée à l’art par ses détracteurs, ou revendiquée par les artistes eux-mêmes ; de « l’Art pour l’Art » de Théophile Gautier (auteur – est-ce un hasard ? – du célèbre compte-rendu Le Club des hachichins, paru en 1846) jusqu’à la formule d’Oscar Wilde qui, toujours provocateur, écrit dans la préface du Portrait de Dorian Gray que « tout art est parfaitement inutile ». Pour nous, c’est justement en raison de cette inutilité, de leur caractère « toxique » que l’art et les substances psychédéliques deviennent paradoxalement utiles, élargissant les possibilités de penser et de percevoir en arrachant l’être à un monde normalement réduit au domaine de la survie. Cet élargissement se manifeste bien sûr selon des modalités différentes dans l’hypnose, l’expérience psychédélique et la contemplation esthétique, des pratiques qui varient elles-mêmes en fonction du contexte, et des œuvres ou des substances impliquées. Mais au-delà de leurs différences, ces pratiques semblent toutes libérer la perception des exigences de l’action efficace. Le caractère dysfonctionnel de l’état psychédélique, découlant de cette libération et déjà identifié par Siegel, est éclairé par les travaux du neurologue Robin Carhart-Harris et de son équipe de l’Imperial College de Londres, qui nous permettront de nous poser une dernière fois la question de sa convergence avec la contemplation esthétique.

IV. Approche neurologique de l’état psychédélique

Dans une étude publiée en 2016, Carhart-Harris et ses collègues ont observé que le LSD (le diéthylamide de l’acide lysergique) entraînait la déségrégation et la désintégration de nombreux réseaux dédiés à des tâches perceptuelles et cognitives[37]. Ils soulignent la complexité du traitement des stimuli visuels sous LSD, traitement qui intègre des fonctions cognitives normalement plus distantes (déségrégation), ce qui expliquerait que l’expérience visuelle soit alors davantage colorée par les autres sens, par les émotions ou même par des idées relativement abstraites[38]. Cette intégration accrue serait liée à la diminution des ondes corticales alpha, qui joueraient un rôle inhibiteur global et participeraient à filtrer les informations non-pertinentes (elles agiraient donc dans le sens de la fonction Non de James, ou de cette tendance à juger et à censurer que suspend l’hypnose selon Demertzi). La réduction de ces ondes alpha pourrait ainsi avoir « des conséquences désinhibitrices, facilitant l’émergence de patrons d’excitation anarchiques qui se manifestent spontanément par des hallucinations visuelles[39] ». Nous avons vu avec Siegel que ces activations spontanées attiraient l’attention du « psychonaute » et donnaient à l’expérience psychédélique un aspect autotélique que partage l’expérience esthétique (lorsqu’il regarde les dernières séquences de Titanic (Cameron 1997), le spectateur n’est pas seulement immergé dans le mélodrame, se laissant bouleverser et faisant l’expérience « d’un mouvement maximal au sein d’un calme maximal », il se regarde aussi regarder le film, par exemple lorsqu’il s’étonne de verser des larmes lors du climax dramatique, alors qu’il juge par ailleurs le scénario et la réalisation banals). Souvenons-nous que ces larmes sont autorisées (désinhibées) par le dispositif et la composition artistiques qui extirpe la sensation de la nécessité d’agir efficacement : s’il était en train de lutter pour sa survie lors d’un naufrage, s’il vivait pleinement la situation représentée, avec ses fortes attractions (le bateau de sauvetage) et répulsions (l’eau froide de l’Atlantique nord), le spectateur n’aurait pas le loisir de jouir du drame et d’apprécier esthétiquement les sensations qui le constituent. Dans la situation esthétique, le spectateur n’a pas à filtrer les informations non-pertinentes, ni à les organiser de manière stricte, ce qui favorise la communication, au sein du plan de composition, entre des éléments que l’action utile distingue au contraire (dans un manuel d’instruction, la texture sonore des mots compte peu, alors qu’elle se mêle à notre expérience du sens d’un poème : comme sous LSD, il y a donc déségrégation entre des traitements cognitifs que l’action efficace doit séparer).

Il est intéressant de noter par ailleurs que l’étude de Carhart-Harris attribue la modification de la signification des perceptions lors d’épisodes psychédéliques à la saillance aberrante, entre autres facteurs : c’est-à-dire que l’attention sera absorbée par des détails que la conscience efficace jugerait inutiles. Chacun peut faire l’expérience de la manière dont les sérotoninergiques démultiplient les capacités de contemplation. Les textures colorées d’un tapis, les feuilles d’un arbre bruissant dans le vent, les nuages qui avancent, une chute d’eau ou les flammes d’un foyer deviennent source de fascination : les mouvements lents de la nature, les motifs entrelacés et maillés nous absorbent, la perception de la fluidité, de la transformation des formes est amplifiée. Les images sont nettes ; les détails, la texture, par exemple d’une simple pierre, apparaissent avec intensité, alors qu’ils sont habituellement rendus invisibles par le filtrage judicieux des perceptions. Ce phénomène est également typique de l’art, qui attire notre attention sur toutes sortes d’éléments que la vie quotidienne, ou que la survie négligent. Prenons par exemple la Nature morte à la tarte aux mûres, peinte par Willem Claeszoon Heda en 1660.

Imaginons que nous nous trouvions réellement devant cette table garnie et qu’après avoir mangé de cette tarte aux mûres, nous voudrions (désir « cinétique », dirait Stephen Dedalus) de ce vin blanc. Dans une telle situation, notre perception s’organiserait autour de l’action à accomplir : il faudrait choisir la coupe pleine et négliger celles qui sont renversées, construire efficacement sa forme et identifier sa position dans l’espace. La lumière réfléchie sur la coupe passerait relativement inaperçue. Au contraire, dans la contemplation esthétique, le sublime travail sur les surfaces réfléchissantes attire l’œil et contente l’esprit. Ces surfaces, puis la texture soyeuse de la nappe, puis les variations de couleurs de cet aplat taupe qui forme l’arrière-plan de la toile acquièrent une saillance aberrante qui suspend l’attraction qu’exercent les images alimentaires et le potentiel d’action qui lui est associé. Ainsi, la composition picturale, le « rythme de la beauté », désorganise les hiérarchies pragmatiques de la perception, à l’instar des hallucinogènes sérotoninergiques qui permettent une déségrégation des réseaux dédiés à des tâches perceptuelles et cognitives[40].

Nous arrivons à la fin de notre parcours comparatif, qui nous aura permis de spécifier les modalités du découplage de la perception et de l’action utile pendant l’expérience esthétique. Nous avons exploré la manière dont ce découplage, compris comme une sortie hors de la sphère motivationnelle, celle de l’utilité biologique, permettait de laisser cohabiter des informations contradictoires, des rivalités perceptives ou cognitives, pour faire l’expérience d’une perception non-discriminante et dé-hiérarchisée, au sein de laquelle des éléments « inutiles » devenaient saillants et interagissaient librement au sein du plan de composition de l’œuvre. Cette inflexion de l’attention, dans l’expérience esthétique, devient elle-même objet attentionnel, une double conscience qui permet à la fois un mouvement maximal du sujet affectif et perceptif bouleversé par l’œuvre, et son calme maximal, corrélé à une stabilisation de sa fréquence cardiaque.

En guise de conclusion : la contemplation comme remède à l’accélération

Mais en quoi notre exploration de la réorganisation non-utilitaire de la perception et de l’attention, commune aux expériences esthétique, psychédélique et hypnotique, nous permet-elle de définir – paradoxalement – un champ d’utilité pour les pratiques artistiques ? J’aimerais conclure en spéculant sur les bénéfices potentiels de ces pratiques attentionnelles qui s’opposent aux normes cognitives promues par nos sociétés productivistes et utilitaristes.

Si la contemplation esthétique se compare à l’expérience psychédélique, c’est aussi parce que ces deux états sont soumis à une pression morale qui les relègue aux marges d’un quotidien « normal ». Malgré quelques poches de résistance, où s’activent botanistes amateurs, mycophiles et autres « psychonautes », le terrain pharmacologique est aujourd’hui occupé par une industrie qui promeut l’amélioration de nos performances, de notre productivité et de notre puissance d’action. La logique psychédélique, contemplative, réceptive et contre-productive s’oppose au rêve enthousiaste du human enhancement tel que l’envisage une certaine industrie pharmaceutique. Il est d’ailleurs tout à fait symptomatique qu’au LSD, qui fut la drogue emblématique de la contre-culture flower power, écologiste, pacifiste et anti-industrielle des années 1960 et 1970, les années 1980 substituent la cocaïne des yuppies, mieux adaptée à l’ambiance néo-libérale de l’ère Thatcher / Reagan. Contrairement aux stimulants comme la cocaïne ou le café, compatibles avec la journée de travail, les hallucinogènes impliquent une temporalité qui contrevient aux rythmes intensifiés de la production et de la consommation. Consacrer six (psilocybine) ou dix heures (LSD) à un voyage psychédélique demande une organisation du temps incompatible avec le régime du « 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7 » qui caractérise le capitalisme contemporain[41]. Ces substances sont exigeantes et, en cela également, elles rappellent l’art dont l’appréciation demande un investissement considérable de temps et d’énergie. Et s’agit-il même d’un investissement ? Parlons plutôt, avec Bataille[42], de pure dépense de nos facultés perceptuelles, attentionnelles et cognitives.

En définissant quelles substances sont légales (celles qui améliorent la productivité sans trop ouvrir les « portes de la perception », celles qui stabilisent l’humeur et calment les masses), l’industrie pharmaceutique participe, de concert avec l’état législateur et son bras policier, au maintien d’un certain ordre social. La morale bien-pensante, en limitant la fête à l’alcool, participe également à ce maintien. Parfois marginalisé dans nos sociétés productivistes, l’art fait également l’objet de contrôles. Comme le mentionne le sémioticien russo-estonien Iouri Lotman en ouverture de La Structure du texte artistique :

À différentes étapes de l’histoire, on entendit périodiquement des voix s’élever contre l’inutilité de l’art, contre sa nocivité même. […] Il ne représente pas une partie de la production, et son existence n’est pas conditionnée par l’exigence de l’homme à renouveler sans cesse les moyens de satisfaire ses besoins matériels[43].

Pourtant, « [t]out au long de l’existence historiquement établie de l’humanité, l’art est son compagnon de vie[44] ». Comme les substances psychédéliques et les techniques méditatives et hypnotiques, l’art aura accompagné toutes les étapes de l’aventure humaine. Malgré leur inutilité, malgré leur nocivité – ou plutôt en raison de ces qualités – ces pratiques toxiques, régulièrement condamnées et proscrites, subsistent, souveraines, échappant aux contraintes les plus immédiates de notre vie biologique et sociale ; des pharmakon s’offrant à nous comme poisons et comme remèdes. Car ne peuvent-elles pas remédier en partie aux maladies emblématiques du XXIe siècle, aux troubles liés à l’accélération du travail tels que le burn-out[45] et le karoshi (« décès par surmenage[46] ») ? Parce qu’elles perturbent les rythmes productifs menant à la surexploitation des ressources naturelles et exacerbent notre sensibilité (donc notre capacité à ressentir notre environnement), ces substances se présentent aussi comme remèdes aux maladies dues aux dégradations écologiques (par exemple la solastalgie, c’est-à-dire l’anxiété causée par les dégradations de l’environnement naturel[47]). En libérant la perception des exigences de l’action utile, l’art se révèle donc c’est donc comme une intervention directe et salutaire sur le vivant.

[1]Semir Zeki, “Representation of Central Visual Fields in Prestraite Cortex of Monkeys”, Brain Research, vol. 14, 1969, p. 271-291.

[2]Semir Zeki, Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain, Oxford, Oxford University Press, 1999.

[3]Semir Zeki, John Paul Romaya, et al., “The Experience of Mathematical Beauty and its Neural Correlates”, Frontiers in Human Neuroscience, vol. 8, 13 février 2014, [https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00068], consultée le 2 décembre 2019.

[4]François Lachance-Provençal, La Poïétique de l’ivresse. Discours et pratiques modernes interpellées par l’intoxication créatrice, thèse de doctorat en histoire de l’art, université de Montréal, 2016, p. 31-40.

[5]Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, Paris, Mercure de France (Bibliothèque Google Books), 1908 [1888], p. 178.

[6]Aldous Huxley, Moskha. Aldous Huxley’s Classic Writings on Psychedelics and the Visionary Experience, M. Horowitz et C. Palmer (dir.), Rochester (Vermont), Park Street Press, 1999 [1977], p. 107, ma traduction.

[7]Martin Fortier, « Le sens de réalité dans les expériences psychotropes : Étude comparée des hallucinogènes sérotoninergiques et anticholinergiques », Histoires et usages des plantes psychotropes, S. Baud (dir.), Paris, Imago, 2018, p. 125-184.

[8]Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard, coll. NRF essais, 2015, p. 45.

[9] Ibid., p. 17.

[10]James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, University Park (Pennsylvania), A Penn State Electronic Classics Series, 2005 [1916], p. 175, ma traduction.

[11]Ibid., p. 176.

[12]Linda Williams, “Film Bodies: Gender, Genre, and Excess”, Barry K. Grant (dir.), Film Genres Reader II, Austin, University of Texas Press, 1995, p. 140-158.

[13]Noëlle Batt, « “Composition, composition”… », TRANSATLANTICA, no 2, 2013 [http://journals.openedition.org/transatlantica/6716], consultée le 2 décembre 2019.

[14]Pietro Montani, Bioesthétique. Sens commun, technique et art à l’âge de la globalisation, Paris, Vrin, coll. « Matière étrangère », 2013 [2007], p. 67.

[15]Jérôme Dokic et Denis Perrin (dir.), La Cognition incarnée, numéro de la revue Recherches sur la philosophie et le langage, Paris, Vrin, 2017.

[16]Pierre-Louis Patoine, Corps/texte : Pour une théorie de la lecture empathique, Lyon, ENS Éditions, 2015.

[17]Beatriz Calvo-Merino, J. Grèzes, D. E. Glaser, R. E. Passingham et P. Haggard, “Seeing or Doing? Infuence of Visual and Motor Familiarity in Action Observation”, Current Biology, no 16, octobre 2006, p. 1905-1910.

[18]Véronique Boulenger, O. Hauk et F. Pulvermüller, “Grasping Ideas with the Motor System : Semantic Somatotopy in Idiom Comprehension”, Cerebral Cortex, vol. 19, 2009, p. 1905-1014.

[19]Nuccio Ordine, L’Utilité de l’inutile, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

[20]Marie-Noëlle Metz-Lutz, Y. Bressan, N. Heider et H. Otzenberger, “What physiological changes and cerebral traces tell us about adhesion to fiction during theater-wathcing”, Frontiers in Human Neuroscience, vol. 4, 2010, article 59.

[21]Voir Jérôme Pelletier, « Les émotions sont-elles sensibles au contraste entre le réel et l’imaginaire ? », Épistémocritique, vol. 11, 2013, en ligne [http://epistemocritique.org/les-emotions-sont-elles-sensibles-au-contraste-entre-le-reel-et-limaginaire/], consultée le 2 décembre 2019.

[22]Marie-Elisabeth Faymonville, M. Boly et S. Laureys, “Functional neuroanatomy of the hypnotic state”, Journal of Physiology, vol. 99, no 4-6, juin 2006, p. 463-469.

[23]Marie-Noëlle Metz-Lutz, op. cit., p. 9.

[24]Athena Demertzi, A. Soddu, M.-E. Faymonville, et al., “Hypnotic modulation of resting state fMRI default mode and extrinsic network connectivity”, Progress in Brain Research, vol. 193, 2011, p. 310.

[25]Tobias Egner, G. Jamieson et J. Gruzelierc, “Hypnosis decouples cognitive control from conflict monitoring processes of the frontal lobe”, NeuroImage, no 27, 2005, p. 969-978.

[26]Faisal Mushtaq, A. R. Bland et A. Schaefer, “Uncertainty and cognitive control”, Frontiers in Psychology, 3 octobre 2011, en ligne [https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00249], consultée le 2 décembre 2019.

[27]Josephine R. Hilgard, Personality and Hypnosis: A Study of Imaginative Involvement, Chicago, University of Chicago Press, 1979, p. 45.

[28]William James, The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature, The Project Gutenberg Ebook, 2014 [1902], p. 376-377, ma traduction.

[29]David Zuck, P. Ellis et A. Dronsfield, 2012, “Nitrous oxide: are you having a laugh?”, Education in Chemistry, mars 2012, en ligne [http://www.rsc.org/images/Nitrous-oxide_tcm18-214047.pdf], consultée le 2 décembre 2019.

[30]Mike Jay, High Society: The Central Role of Mind-Altering Drugs in History, Science and Culture, Rochester (Vermont), Park Street Press, 2010.

[31]William James, op. cit., p. 378, ma traduction.

[32]Aldous Huxley, op. cit., p. 121, ma traduction.

[33]Ronald K. Siegel, Intoxication. The Universal Drive for Mind-Altering Substances, Rochester (Vermont), Park Street Press, 2005 [1989], p. 232, ma traduction.

[34]Ibid., p. 72, ma traduction.

[35]Comme le souligne Jean-Marie Schaeffer, op. cit., p. 99.

[36]Martin Fortier, op. cit.

[37]Robin L. Carhart-Harris, et al., “Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging”, PNAS, vol. 113, no 17, 2016, p. 5.

[38]Ibid., p. 4.

[39]Ibid., p. 4, ma traduction.

[40]Robin L. Carhart-Harris, et al., op. cit.

[41]Jonathan Crary, 24/7. Late Capitalism and the Ends of Sleep, Brooklyn, Verso Books, 2013.

[42]Georges Bataille, La Part maudite, Paris, Minuit, 2014 [1949].

[43]Iouri Lotman, La Structure du texte artistique, Paris, Gallimard, 1973, p. 25.

[44]Idem.

[45]Pascal Chabot, Global burn-out, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Perspectives critiques », 2013.

[46]Katsuo Nishiyama et J. V. Johnson, “Karoshi–Death from Overwork: Occupatioonal Health Consequences of Japanese Production Management”, International Journal of Health Services, vol. 27, no 4, 1997, p. 625-641.

[47]Glenn Albrecht, “‘Solastalgia’. A New Concept in Health and Identity”, PAN: Philosophy Activism Nature, no 3, 2005, p. 41-55.